Chizuの部屋

第6回「NATOジェンダーウィーク(その2)」

NATO事務総長特別代表

(女性、平和、安全保障担当)補佐官

栗田 千寿2016年4月

皆さん、こんにちは。再びのご訪問、ありがとうございます。

ずいぶんと久しぶりの登場です。読者の皆様にはご心配とご不便をおかけしてしまい、申し訳ありません。

なぜこんなに長期間Chizuの部屋を閉め切っていたのか?という問いには、等身大で率直にお答えしたいと思います。

それは、この号で書こうと企図したテーマが大きすぎて、この場でいかに伝えるべきかと考えあぐねていたためです。いまブリュッセルで2回目の春を迎え、NATOで多くを学び、色々折り合いがつきましたので、ようやくこの、いわば禁断のテーマについて説明する準備ができました。

そして、今回のテーマは、「女性の増加は軍を強くする」という、NATOの画期的な考え方です。

前号に引き続き、今回はNATOの「ジェンダー視点委員会年次会合」について触れます。だいぶ時が経ってしまいましたが、それでもここで改めてご紹介する価値は十分あると自信を持っています。

39回目となるこの会合の歴史をご紹介することで、「なぜNATOは『軍とジェンダー』の課題に熱心なのか?」という疑問の解明に近づけるかと思います。

当該会合の起源は1961年、数カ国の軍人(女性のみ)の有志によるNATO 「女性高官会合」に端を発します。ちなみにNATOの創設は1949年。その12年後に加盟国の女性高官たちが一同に会する機会が求められた、つまり軍におけるジェンダー主流化の萌芽が当時すでにあったというのは、現在のこの分野におけるNATOの先進性を証明しているように感じます。

その後、この会合は一部加盟国の自主開催の形態で不定期に幾度か開催されました。思えば、「軍とジェンダー」という賛否両論を巻き起こしかねないテーマとなると、NATOの加盟国の中でも捉え方に幅があったのかもしれません。参加者の出ない加盟国もあったことでしょう。しかし大勢としてこの会合は年々成長し、正式にNATOの会合として承認されたのは1976年のこと。その名称はNATO「軍の女性委員会」。つまり、当時は、女性の参加者を中心に、軍の女性の課題をテーマにした会合だったわけです。

大きな変化は2000年代に起こりました。

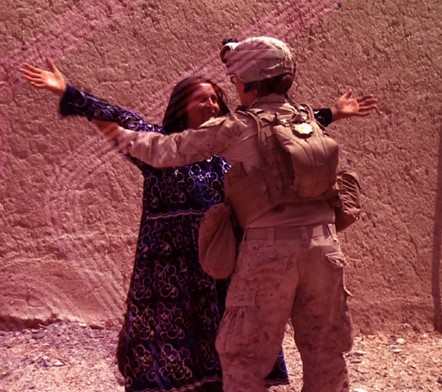

冷戦後の90年代に世界各地で激増した紛争。その全てで観察された一般市民の犠牲。特に、紛争に起因する性的暴力を含む暴力や貧困等に脆弱な女性・女児に対する保護や予防のニーズを明らかにした「人間の安全保障」の視点、そしてより安定した安全保障環境の希求のための平和・安全保障への女性の「参画」促進の動き。これらの国際的潮流が、画期的な国連安保理決議1325号「女性・平和・安全保障」(2000年)の採択へとつながります。そして、NATOにとってもう一つの転機、それはアフガニスタンでの作戦の経験です。その作戦環境は極めて複雑。現代の紛争では、軍が現地住民と接することや協力することは作戦の遂行上ますます重要になっていますが、アフガニスタンの場合は、イスラム教の教えやタリバン時代の影響等で、厳格に男女別が徹底されています。そこでは外国人の男性が現地女性に話しかけることすら許されません。そういった社会で、欧米から国際治安支援部隊として現地入りしたNATOの作戦部隊が直面した喫緊のニーズ。それが「軍のジェンダーバランス」であり、「作戦におけるジェンダー視点」だったのです。

具体的に言うと、作戦の現場は危険と隣り合わせの極めて不明瞭な環境です。そこでは、誰が自爆装置を身に着けて歩いているか、どこにIED(即席爆発装置)が仕掛けられているかわからないような混沌とした状況において、誰が検問所でブルカ(女性が顔や体を隠す布)をまとった人物の身体検査を出来るのか、誰がパトロールで現地女性からの治安情報の収集が出来るのか。例えば男性軍人が現地女性たちの身体に触ってセキュリティチェックするとしたら、現地男性たちはNATO部隊に対して憤り、反感を覚え、悪くすれば攻撃するかもしれません。では誰なら出来るのか。その答えは、女性軍人でした(注:必要な訓練を積んでいることが必須)。こうした女性軍人がいる部隊は、アフガニスタン現地女性との接触(エンゲージメント)ができ、そのネットワークを通じた情報収集や協力獲得ができるでしょう。つまり、「女性は部隊になくてはならない存在」かつ「女性の存在は部隊の安全を増大させ、さらに作戦効果を高める」ということを、NATOは地上での作戦を通じて教訓を得たという訳です。

こういった経緯があるため、NATO勤務の各国軍人と接する時、彼らが「軍とジェンダー」について意外に高い認識を有していることによく驚かされています。特に、アフガニスタンでの作戦経験者は、男女問わず肌感覚からこれを理解しているようです。

そして、この「作戦の現場からの教訓」と前述の「国際社会のニーズ(決議1325号)」の2つの潮流を受け、「軍の女性委員会」は「ジェンダー視点委員会」へと、その名称と運営規定を変えて進化しました。2009年のことです。つまり、それまで軍における女性の課題を話し合う「女性による女性のための会合」だったものが、男女両方を含む「ジェンダー」、さらに作戦の有用なツールである「ジェンダー視点」を協議する場に発展した過程であり、NATOにおけるジェンダー主流化の足跡と言えるでしょう。

さて、当該会合は、公開会合(事前登録が必要)パートと、各国の代表団や招待者からなる年次会合パートから構成されています。

まず、ベルギー王立軍事大学で開催された公開会合。VIPとしてベルギー王国王女アストリッド殿下(大佐)が招待され、この他、イタリア、米国、豪州等の男女将官たちがそれぞれに強いメッセージを発信しました。なお、当該年次会合のテーマは、ジェンダーに関する「採用・勢力維持」。どの軍においても、より多くの女性を軍人として採用し、その離職を最小限にとどめ、一定の勢力を維持することに苦心・工夫しており、これらに関する取組み等が述べられました。紙面の関係で、ここでは特に印象的だった事項をご紹介したいと思います。

イタリアでは、「母性(マンマ)社会」と言われるように、ジェンダー役割の固定観念が強いそうです。ちなみに知り合いのイタリア男性軍人は後日談で、「そうだよ、女性は老いも若きもみんなマンマであって太陽なんだ。だから、女性は軍人なんかにならなくていいんだ、という考えの人は多いよ。それは排除とか差別とかじゃなくて、うん、あくまでいい意味でね」とウインク。うーん、それは実は無邪気な差別なのでは?と思ってしまいましたが、お国柄のユニークな特徴であることに違いありません。

イタリア軍が女性を受入れたのはNATO加盟国の中では比較的遅い方で、2000年。現在の女性比率は約4%、生え抜きの女性の最高位は少佐だそうです。とはいえ、軍内でのジェンダー主流化は着実に進展しており、その成功要因は、ジェンダーは男女両方の課題であると明確化した「ジェンダー戦略」だと述べられていました。スピーカーの陸軍少将は「わが軍では男女ともに意識改革を推進中である。男性に対しては、女性増加やジェンダー統合の障壁になる固定観念の払拭、女性に対しては軍内での女性の役割の認識やプロ意識の振起、こうしたターゲット別の戦略は大変効果的なんだ」と胸を張っていました。なるほど、話しながら熱がこもってくるのはまさにイタリア人。その熱意に好感がわきます。きっと「ジェンダー」について男性が話する姿には余計に説得力があるのでしょう。

またイタリア軍では女性の増加も重視していて、採用数の30%が女性だとか。また、士官学校への女性の増加や、歩兵やパイロットへの女性の配置も成功裡に進展しているとのこと。

そういえば、仕事仲間のイタリア陸軍准尉(下士官で最上位の階級)も職種は歩兵で、制服の胸に空挺き章をきらめかせています。いわく「NATOに来るまでは男性に囲まれて部隊勤務一筋だった。同僚に女性がいたことは一度もない」だとか。以前一緒にジムで運動した時にその腕力を垣間見ましたが、小一時間運動した後の「シメ」だと言って、懸垂を7回、至極平気な顔でやってのけました。もちろん、斜め懸垂ではありません。彼女はオフの時にはイタリア製の服に身を包む、とてもおしゃれでチャーミングな人です。こんな「新しいマンマ」も悪くないんだろうな、と私はこっそり考えています。

米国からは、統合参謀本部の人事担当部長がステージに登場。彼女は、米陸軍の工兵職種のうち女性で初めて将官になった人物です。米陸軍には女性の将官は彼女の前にもいましたが、みな独身か子供のいない人だったとか(伝統的に女性の多い衛生職種を除いた場合)。工兵という女性が少ない職種出身で、また子供もいる自分が将官になったことは、米陸軍の新たな歴史に違いないと話す姿には、柔和さと厳格さの共存を感じました。さすが、歴史を作っていると自負する人物には、人を惹きつけてやまない魅力があるものです。

米軍の募集・勢力に関する課題は、募集層の若い世代が肥満をはじめ健康面での問題を抱えており、募集対象人口が減少傾向という点だそうです。現在、入隊が可能な募集層の3/4が男性、1/4が女性であり、女性への人的リソースとしての期待は近年ますます高まっているといいます。

次に、軍内のジェンダー統合、つまり少数派である女性をいかに軍に混ぜていくか、軍において女性の存在を当たり前にして戦力としていくかの工夫。この施策の一つは、「入隊当初から女性の上官が当然の存在と思わせる」ことだそうです。兵士が最初に受ける基本教育への女性指導官の増加により、入隊時から女性が指導的立場にいる環境を当然とすることで若い男性の意識変革を図っているとのこと。そういえば、往年の名作「愛と青春の旅立ち」に、海軍飛行士官養成課程に入校したリチャード・ギアたち候補生を怒鳴りつけ、軍のしきたりを叩き込む鬼軍曹が登場しますね。要するに、あの役回りを女性がやるという構図です。なるほど、若い世代の意識変革には効果的かもしれません。また、指導陣の女性は被教育者より優れていなければ務まらないので、こういった責任ある役職の経験を通じた女性の隊員の能力開花にも好影響がありそうです。

ところで、昨年後半、米軍では大きな決断がなされました。それは、軍の全職域について女性に門戸を開くというものです。これまでに米軍では、戦闘機パイロットや潜水艦乗員には女性もなれましたが、未開放であった戦闘職域や特殊部隊等にも、いよいよ女性が入れる時代を迎えました。面白いのは、「あの米軍がいよいよ女性を認めたという画期的なニュース」として、世界中の多くの人々が、ああだこうだと言いながら注視していることです。私の周辺では、この歴史的転換を評価する向きが大勢。これは立場柄、周囲にジェンダー専門家が多いためでもあります。また特筆すべきは、欧州各国の人々にしてみれば、「職域の未開放は差別であり不平等にほかならない」との受け止めだということ。つまり、女性に生まれたからという理由で、例えば(本人が望んでおり実力もあるのに)戦闘職域に配置されないという事実は、突き詰めれば差別であり人権に関わる問題(=ジェンダー不平等)であり許されないとの理解なのです。

これは、どうも日本人的な感覚からは、先進的過ぎて理解困難にも思えますが、この論理自体は極めて明快。要は、戦闘機だろうと、潜水艦だろうと、戦闘職域だろうと、「女性だからダメ」と入口で門前払いするのは許されない。あくまで「機会平等」であるべきで、女性にもチャレンジする自由を与えるべき。ただし、軍の特性上どうしても厳しい基準は必要で、これを女性がクリアして実際に配置につくことができるのかどうかは別問題。(=門戸を開いたからといって、必要な能力を満たさない女性が配置されてしまうことはあり得ない。ゆえに、女性の増加が軍の能力低下につながることはない、という論理)

この職域開放の動向については、各国軍の判断には差異があり、開放を決めた米軍についても米国内外で賛否両論があるようです。詳しくは改めてどこかで紹介できればと思います。

続いて、年次会合パートについて。数日間にわたる小グループの議論の結果が委員会として総括されました。どんな内容だったのでしょうか。その一部をご紹介します。

「ジェンダーバランスの良い軍は作戦効果を高める。このため、各国軍はジェンダーバランス向上に留意した募集・勢力維持施策を行うべき」

ジェンダーバランスとは、男女比率の均衡を意味しています。ここで具体的数値は抜きにして、包括的な努力の方向性が示されているのは、加盟国各軍では数値にばらつきがあるためです。(参考までに、NATO主導作戦参加部隊における女性比率は約5.6%、NATO加盟国27カ国(アイスランドは軍を保有しないためこれを除いた国数)の軍における女性比率の平均は約10.5%。最も女性比率が高い国はハンガリーの20.3%、低い国はトルコの約0.9%、いずれも2013年現在、NATOホームページより引用)

最後に、この年次会合は、女性軍人が各国から集うような発表中心のイベント的なものではないことを強調しておきます。なぜなら、上記の議論の総括は、単なる思い出づくりではなく、委員会からの「勧告(recommendation)」としてNATOの正式な手続きにのっとり「軍事委員会(NATOにおけるミリタリーの最高意思決定機関)」に報告・承認されているからです。その後、上記「勧告」は、当該ジェンダー視点委員会からNATO本部に常駐する加盟各国軍事代表を通じて、それぞれの首都であり軍へと送られています。そして、これを受け取った各国はNATO加盟国の責務の一つとして、「勧告」の履行状況を当該委員会に報告する必要があります。この報告は、具体的数値により履行の進捗状況が可視化される様式となっており、いわば「軍とジェンダー」の課題への取組みがNATOの制度やシステムに組み込まれていて、確実に各国軍に伝えられ履行されるという、極めて合理的な仕組みが整えられています。

こうして、NATOの中では、「軍とジェンダー」の課題は叫ぶだけのものではなく、着実に履行するべき課題となっています。

というわけで、冒頭に触れた「女性の増加は軍を強くする」という概念は、NATOの正式な認識であり意思であると言い切ることができます。決して軍を知らないジェンダー畑の人々が打ち立てた戯言や妄想ではなく、これまでのNATOの歴史や経験に裏打ちされたものなのです。

とはいいつつも、一般に肉体的には弱い存在とみられがちな女性の存在が軍を強くするとの、驚くべきこのNATOの認識に違和感を持たれる方もあるのではないかと思います(実は私も長い間そうでした)。ですので、次は違う視点から考えを深めてみたいと思います。

次号は、NATOのダイバーシティ・マネジメント(多様性に留意した組織管理)について、ご紹介します。またご来訪頂けましたら幸いです。

(写真:NATO本部前にて同僚・関係者と)

(写真:欧州連合軍最高司令部(SHAPE)前にて同僚・関係者と)

(写真:NATO「軍の女性委員会」参加者(出典:NATOホームページhttp://www.nato.int/issues/nogp/meeting-records/2015/UNSCR1325-Reload_Report.pdf)

(写真:アフガニスタンで活動する軍人(出典:NATOホームページ http://www.nato.int/issues/nogp/meeting-records/2015/UNSCR1325-Reload_Report.pdf)