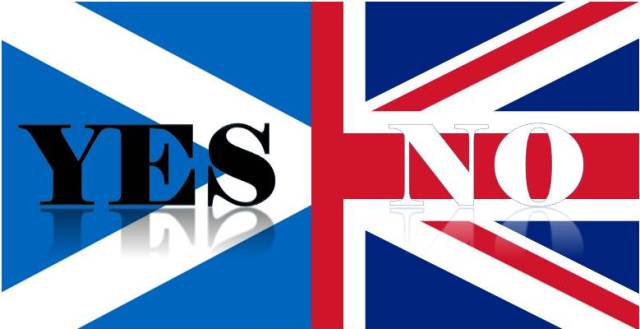

第三回 スコットランドは「始まり」か「終わり」か?

2014年11月4日

9月18日にスコットランドの独立を問う住民投票が行われ、約10%の差で独立が否認されてから、早いもので、もう1ヶ月半が経ちました。当時は、どのテレビのチャンネルも、この住民投票の話で持ちきりでした。日本での報道も過熱していたような気がします。しかし、今は、何も無かったかのように静かになっていますね。スペインのカタルーニャでの住民投票についても、一旦は地方当局が実施を決めましたが、中央政府の反対を受け、結局、投票の実施は見送られることになったようです。 9月18日にスコットランドの独立を問う住民投票が行われ、約10%の差で独立が否認されてから、早いもので、もう1ヶ月半が経ちました。当時は、どのテレビのチャンネルも、この住民投票の話で持ちきりでした。日本での報道も過熱していたような気がします。しかし、今は、何も無かったかのように静かになっていますね。スペインのカタルーニャでの住民投票についても、一旦は地方当局が実施を決めましたが、中央政府の反対を受け、結局、投票の実施は見送られることになったようです。

日本のことわざでは、「大山鳴動ネズミ一匹」(大騒ぎしたが、結局何も起こらなかったということの例え。)と言います。表面的には、現状はそのように見えます。でも、本当にそうでしょうか?今回のLFBでは、ベルギーに到着直後にこの住民投票を見て感じたことを2つお話ししたいと思います。

「始まり」か?=次はベルギーか?

「スコットランドの次は、ベルギーか?」「ベルギーでは、フランドル地域独立を主張する政党が第一党になっているじゃないか?」これは、一部の日本の報道で聞かれた論調ですが、結論から言うと、スコットランド住民投票のような動きがベルギーの分離独立運動に与える影響は、短期的には非常に限定的だと思います。なぜなら,ベルギーでは、長い議論を通じて、何度も国家制度改革を経て、既に地域への権限移譲が相当程度進められ,これ以上地域の完全な独立を望む層は多くないと思われるからです。

© Belga ベルギーには、連邦政府(中央政府)に加えて、3つの「地域」(フランドル地域、ワロン地域、ブリュッセル首都圏地域)と、3つの「共同体」(フラマン語、フランス語、ドイツ語)が存在し、この3つの「政体」に上下関係は無いことになっています。そして、連邦政府の権限は、既に、外交、国防、司法、社会保障等に限られています。一方、経済拡大、地域振興、住宅、雇用、農業、エネルギー、環境などの経済的事項は、それぞれの「地域」の権限であり、文化(観光、スポーツ、テレビなど)、保健医療、教育などは、「共同体」の所管になっているのです。例えば、日本とベルギーの間の投資振興を議論しようとなると、連邦政府だけに話しても埒があきません。同時に、3つの地域の政府、そして、そこにある経営団体などと個別に話す必要があるのです。なかなか複雑です。

それでは「終わり」なのか?

それでは、スコットランドの住民投票は、単発の動きで、これで「終わり」なのでしょうか?私には、必ずしもそうとも思えません。

ヨーロッパに身を置くと、カタルーニャのように分離独立の動きが明確に存在する地域だけでなく、イタリアなど、伝統的・文化的に異なる都市国家(ネーション、ないし、コミュニティ)が一つの国となった歴史を持つ国では、国境線では区切れないコミュニティのまとまりがより重視されるという流れがあるように見られます。 ヨーロッパに身を置くと、カタルーニャのように分離独立の動きが明確に存在する地域だけでなく、イタリアなど、伝統的・文化的に異なる都市国家(ネーション、ないし、コミュニティ)が一つの国となった歴史を持つ国では、国境線では区切れないコミュニティのまとまりがより重視されるという流れがあるように見られます。

そして、これは,欧州統合の深化と裏腹の動きのように思えるのです。と言うのも、一方では従来の国の中央政府の権限が制限され,他方でEUの枠組に守られた状態が生み出される中で、人々が自らが明確に属していると感じるコミュニティに改めて目を向けることとなっているのではないかと思われるからです。

スコットランドの住民投票が注目を浴びるより前に、某南欧国の地方有力者から、次のような話を聞いたことがあります。「ローマが強かった時代は、近くから色々口を挟まれて大変だった。でも、ローマからブラッセルに権限が移ればしめたもの。ブラッセルが我々の一挙手一投足に目を配れるはずはない。これで、また、我々の地方の時代が来る。」

この発言は少し言い過ぎかもしれませんが、国家制度そのものに影響を及ぼさないまでも、欧州におけるこうした流れは、着実に強まっているように見られます。

ということで、スコットランドの住民投票は、「始まり」でも無ければ、「終わり」でも無い、というのが私の結論です。皆さんはどう思われますか?

|