|

第30回 シメイ城のクラシック・コンサート

2013年9月20日

ブリュッセル市内に勤務先があって車通勤している人にとって朝夕のラッシュは困りものです。道路工事や大型行事に伴う交通規制や事故などによって予見困難な交通渋滞に巻き込まれ会社に遅刻というケースも増えているようです。事実、ブリュッセルの交通事情は年々悪化しており、これに起因する経済的損失もバカになりません。先月、地元紙が報じたところによると、年間の損失額が511百万ユーロ(約650億円)に及ぶという試算もあるようです。この報道によるとブリュッセル市内に勤務先を有する者(約70万人)の半数が市外から通勤しており、そのうち22.5万人が車を利用しているとのことです。日常的にブリュッセル市内を走行している車の台数は約40万台だそうですから、その半数以上が市外からの通勤者の車ということになります。ある統計によると、ブリュッセルは人口がほぼ同規模のヨーロッパの他の都市に比べても突出して交通渋滞がひどいようで、運転者一人当たりの年間損失時間数が82.7時間となっています。市の当局者はこの問題を解決するためにいろいろと知恵を絞っており、目下、ドライバーに対する「走行税」なる新たな課税措置を検討しているようで、全ての車にGPSの搭載を義務付けて日々の走行距離をチェックした上、月々の課税額を本人に通知するシステム(既に大型トラックには2016年からの導入が決まっている由)が俎上に上っていると報じられています。走行距離1km当り39セント(約50円)が上限ではないかと言われているようです。ベルギーでは高速道路が無料なので日本よりドライバーには優しい国だと思っていたのですが、やがてベルギー側の事情も変わっていくようですね。

<似て非なる2つの会計検査院>

先週、日本から衆議院の決算行政監視委員会の一行がブリュッセルを訪れ、ベルギーの会計検査院や連邦下院の財政予算委員会の関係者と意見交換をされました。この関係で、私も会計検査院のロラン院長と2度お会いしてお話を伺う機会があったのですが、その機能・役割が日本の会計検査院と大いに異なることに驚きました。組織の面でも日本の場合は内閣によって任命される3人の検査官(そのうちの一人が院長)の下に1200人を超える事務局スタッフが配置されるという形ですが、ベルギーの場合は連邦下院によって任命される12人の検査官(事務局スタッフは約550人)がおりオランダ語系とフランス語系の各々6人が(連邦事案などの場合を除き)それぞれ別々に仕事をしています。機能・役割の面での両国組織の顕著な違いは、ベルギーの場合、会計検査院が政府予算案を事前に検査し、問題点などについて意見を付して連邦下院に報告書を提出するという役割を担っている点です。日本の場合は基本的に事後検査のみで政府予算案を事前にチェックするということはありません。世界的に見ると、日本の事例の方が一般的で、ベルギーの会計検査院のようなケースは極めて稀なようです。議会での予算審議の場合は、会計検査院から提出される報告書が野党の議員にとっては政府に対する質問の良い参考書になっているようで、政府・与党にとっては不都合なこともあるようです。同じ「会計検査院」といっても国によって事情は大きく異なっているのですね。

<ナミュールで開催されたワロニー祭>

先週の週末、ナミュール市(ブリュッセルの南東64km:人口11万人)でワロン地域(フランス語圏)の祭日行事が行われ、外交団の一員として出席しました(「よもやま話」第17回ご参照)。朝から夕方まで次々と行事が続き、終わる頃には皆ヘトヘトでした。先ず、ナミュール市長主催の開会式典が市庁舎の中庭で行われ、多くの市民代表が参列する中、プレボー市長による施政方針のスピーチが30分近くに亘って行われました。市長は、ワロン地域の首都とも言うべきナミュール市のインフラ整備や市民福祉の向上を力説されました。この式典が終わると、ナミュール州の知事庁舎まで徒歩で移動し、マテン州知事主催の昼食会が行われました。私は地元選出の国会議員や大学関係者と同じテーブルに着席しましたので、この日にワロニー祭が行われる理由を尋ねたのですが回答はさっぱり要領を得ません。何らかの歴史的出来事があった日を記念していると思うのですが、地元の人も良く知らないというのは不思議ですね。午後はワロン地域政府のデ・モット首相主催のレセプション。レシービング・ラインで首相夫妻に御挨拶すると、首相から夫人が日本に強い関心を持っているというお言葉があり、夫人御自身から10月に友人である日本の画家の展覧会を開くので是非出席して欲しいとの依頼を受けました。最後は市内中心部にあるオペラ座でワロン地域議会のデュプリエ議長が主催する音楽会とレセプションが行われ、長い一日が終わりました。小雨が断続的に降り続く中をあちこちと移動するのが大変でした。 先週の週末、ナミュール市(ブリュッセルの南東64km:人口11万人)でワロン地域(フランス語圏)の祭日行事が行われ、外交団の一員として出席しました(「よもやま話」第17回ご参照)。朝から夕方まで次々と行事が続き、終わる頃には皆ヘトヘトでした。先ず、ナミュール市長主催の開会式典が市庁舎の中庭で行われ、多くの市民代表が参列する中、プレボー市長による施政方針のスピーチが30分近くに亘って行われました。市長は、ワロン地域の首都とも言うべきナミュール市のインフラ整備や市民福祉の向上を力説されました。この式典が終わると、ナミュール州の知事庁舎まで徒歩で移動し、マテン州知事主催の昼食会が行われました。私は地元選出の国会議員や大学関係者と同じテーブルに着席しましたので、この日にワロニー祭が行われる理由を尋ねたのですが回答はさっぱり要領を得ません。何らかの歴史的出来事があった日を記念していると思うのですが、地元の人も良く知らないというのは不思議ですね。午後はワロン地域政府のデ・モット首相主催のレセプション。レシービング・ラインで首相夫妻に御挨拶すると、首相から夫人が日本に強い関心を持っているというお言葉があり、夫人御自身から10月に友人である日本の画家の展覧会を開くので是非出席して欲しいとの依頼を受けました。最後は市内中心部にあるオペラ座でワロン地域議会のデュプリエ議長が主催する音楽会とレセプションが行われ、長い一日が終わりました。小雨が断続的に降り続く中をあちこちと移動するのが大変でした。

<2人の州知事との出会い>

先日、ブリュッセル市内で、東フランドル州のブリエルス知事とお会いし、同州と日本との関係について懇談する機会がありました。去る5月に大使として州都のゲント市を公式訪問した折には就任したばかりの知事を襲った重大な列車事故の対応に奔走されていてお会い出来ませんでした(「よもやま話」第18回ご参照)。そのため、今回は知事の方からの提案で4ヵ月振りに面会が実現しました。ブリュッセルの北西に広がる東フランドル州はベルギーでも経済活動が最も活発な地域で、日本企業も本田技研工業の関連会社をはじめ17社ほどが進出しています。この日、知事は、日本とビジネス関係を有している同州所在のベルギー企業リストを持参してくれたのですが、そこには100社以上の名前が記載されており、余りの数の多さに驚きました。日本とベルギーの経済関係の意外な深さの一端を垣間見る思いがしました。

また、その2週間ほど前にはリンブルグ州のレンデルス知事にお会いしました。州都のハッセルト市(ブリュッセルの北東90km)を訪問した折に知事公邸で迎えていただいたのですが、歴史建造物に指定されている立派な公邸で、広い庭園も付属しておりました。知事は長身でスポーツマン・タイプの方と見受けたのですが、後で聞いたところによると元バスケットボール選手だったとのことです。知事に就任して間もなく4年になるそうで、今が一番油の乗りきった時期かもしれませんね。リンブルグ州はオランダと国境を接しているのですが、オランダ側にも同名の州があり、1830年にベルギーがオランダから独立した際に1つの地方だったリンブルグが2つに分断されてしまったのだそうです。なかなか複雑な歴史があるようです。

<シメイ城とコーロワ城>

先週の週末の夜に、ベルギーで最も有名な城の1つであるシメイ城(ブリュッセルの真南116km、フランスとの国境近くに所在)で開催された音楽会と、これに続く夕食会に招かれ、ベルギーの「上流社会」の生活の一端を垣間見る機会を得ました。数か月前にこの城の城主夫妻(プリンスとプリンセスのタイトルを持つ御夫妻)と知り合い、この夜のイベントに唯一人の日本人として招かれました。全部で130人以上の人が招かれていたようですが、その多くが貴族の爵位を持つ方々で、中にはベルギー王室の方もおりました。11世紀に遡ると言われるこの城にはオペラ・ハウス(1863年築)が付属しており、しばしば内外の著名な音楽家を招いてコンサートを開いているようです。私は正面の桟敷席に招かれ、城主の御家族と王室の方々を左右にして、約1時間、ブルガリアから来たと言う女性オペラ歌手の美声を堪能させていただきました。その後の夕食会でも、給仕に当たるボーイさんたちは時代物の衣装を着ており、まるで18世紀の王侯貴族の生活もかくやと思わせるような一夜でした、参加者も男はブラック・タイ、女性はロング・ドレスの出で立ちでしたので、お城の中だけはちょっとした「別世界」でした。食事が終わったのは夜中過ぎ、帰宅した時は午前2時でしたので、早寝早起きの傾向がある私には少々きつかったですね。 先週の週末の夜に、ベルギーで最も有名な城の1つであるシメイ城(ブリュッセルの真南116km、フランスとの国境近くに所在)で開催された音楽会と、これに続く夕食会に招かれ、ベルギーの「上流社会」の生活の一端を垣間見る機会を得ました。数か月前にこの城の城主夫妻(プリンスとプリンセスのタイトルを持つ御夫妻)と知り合い、この夜のイベントに唯一人の日本人として招かれました。全部で130人以上の人が招かれていたようですが、その多くが貴族の爵位を持つ方々で、中にはベルギー王室の方もおりました。11世紀に遡ると言われるこの城にはオペラ・ハウス(1863年築)が付属しており、しばしば内外の著名な音楽家を招いてコンサートを開いているようです。私は正面の桟敷席に招かれ、城主の御家族と王室の方々を左右にして、約1時間、ブルガリアから来たと言う女性オペラ歌手の美声を堪能させていただきました。その後の夕食会でも、給仕に当たるボーイさんたちは時代物の衣装を着ており、まるで18世紀の王侯貴族の生活もかくやと思わせるような一夜でした、参加者も男はブラック・タイ、女性はロング・ドレスの出で立ちでしたので、お城の中だけはちょっとした「別世界」でした。食事が終わったのは夜中過ぎ、帰宅した時は午前2時でしたので、早寝早起きの傾向がある私には少々きつかったですね。

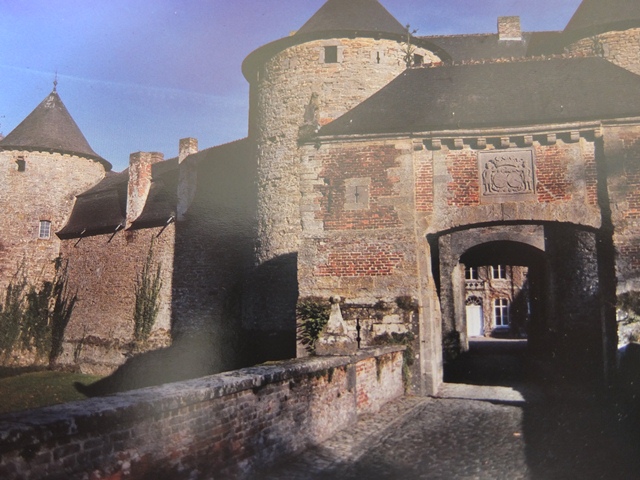

なお、この前日の夜に、文化愛好家のグループと共に、中世の趣を今日に伝えるコーロワ・ル・シャトーのお城を見学しました。場所はブリュッセルの南50kmほどの所にあり、城主はトラズニー侯爵という方で、今も人里離れたこのお城にお住まいだそうです。ヨーロッパの城には2つのタイプがあって、1つは中世から近世初期に建てられた城郭で、戦闘に備えて厚く頑丈な城壁で囲まれ、主塔がいくつも付いています。これに対して、もう一つのタイプは近世期に平地に建てられた居城で、城主の生活空間として優美な姿を今日に伝えます。フランスのロワール地方にあるお城は大半がこのタイプですね。コーロワ・ル・シャトーは前者の城郭の典型で、13世紀に創建されたとのことです。城内にある礼拝所の壁の一部が回転ドアになっていて礼拝中に敵に襲われた時に密かに逃げられる作りをなしています。日本の忍者屋敷を彷彿とさせました。 なお、この前日の夜に、文化愛好家のグループと共に、中世の趣を今日に伝えるコーロワ・ル・シャトーのお城を見学しました。場所はブリュッセルの南50kmほどの所にあり、城主はトラズニー侯爵という方で、今も人里離れたこのお城にお住まいだそうです。ヨーロッパの城には2つのタイプがあって、1つは中世から近世初期に建てられた城郭で、戦闘に備えて厚く頑丈な城壁で囲まれ、主塔がいくつも付いています。これに対して、もう一つのタイプは近世期に平地に建てられた居城で、城主の生活空間として優美な姿を今日に伝えます。フランスのロワール地方にあるお城は大半がこのタイプですね。コーロワ・ル・シャトーは前者の城郭の典型で、13世紀に創建されたとのことです。城内にある礼拝所の壁の一部が回転ドアになっていて礼拝中に敵に襲われた時に密かに逃げられる作りをなしています。日本の忍者屋敷を彷彿とさせました。

|