|

第29回 「フレンズ・オブ・ジャパン」の集い

2013年9月12日

趣味と実益が一致することは余りないのですが、私の場合、半ば仕事でゴルフのイベントに招かれた時はこれが実現します。しかもこうしたことが2度も続くとなると奇跡的な嬉しさですね。先日、日本の自動車メーカーがスポンサーになっている国際ジュニア・ゴルフ大会にシニア・ゲストとして招待され、初日の親善イベントでベルギーの15歳の少年と一緒にラウンドしました。ヨーロッパを中心に100人以上の青少年がブリュッセル郊外のゴルフ場に集結し、実力を競い合うイベントなのですが、さすがに各国で選抜されたゴルフ少年・少女たちの大会とあってハイレベルのプレーを間近かに見せてもらうことが出来ました。もう一つはハッセルト市(ブリュッセルの北東90km)の「フランダース・ジャパン・クラブ」(何と、日本とのビジネス関係を強化する目的で21年前に開設されたというゴルフ場)で開催された地元と外交団との親善ゴルフ大会です。毎年恒例のイベントらしく、地元リンブルグ州のビジネス関係者も大勢参加され、知事主催レセプションでは彼らと面識を深めることが出来ました。スポーツを通じて友人・知人の輪が広がるのはとても嬉しいことですね。

<ベルリンで語った日本とNATOの関係>

先週、ドイツの首都ベルリンで開催されたNATO関係のセミナーに出席し、会議の冒頭で「日本とNATOの関係」をテーマとする基調講演を行いました。このセミナーを主催したのは日独センター(1985年に当時の中曽根首相とドイツのヘルムート・コール首相の合意によって設立された民間研究機関)で、出席者の大半が学者や研究者でした。議論の中で興味深かったのはNATOが東欧に、日米が日本海側に配備しているミサイル防衛システムが世界的な核軍縮努力やロシア・中国との関係に及ぼす影響をめぐる議論でした。非核保有国である日本にとっては外国からの核攻撃に対する唯一とも言える防衛手段なのですが、他方で核軍縮の流れを停滞させたり、核以外の軍備拡張を誘発したりするマイナスの影響もあるとの指摘がなされました。何事も視点を変えるとプラス・マイナスの両面がある典型的な事例ですね。ところで、初めてベルリンを訪問した私にとって、想像していたのとはだいぶ異なる街の様子は新鮮な驚きでした。東西ドイツが統一されベルリンの壁が撤去されて24年の歳月が流れているにも関わらず、街自体は未だ再建途上という感じで、随所で建設工事が行われておりました。街の面積の70%が緑で覆われているそうで、まるで森林公園の中に街を作ったような様子も「人口320万人の大都会」という感じではありませんでした。ベルリンは政治と行政の街で、ドイツの商工業はフランクフルト、ジュッセルドルフ、ハンブルグといった別の都市で発展しています。百聞は一見にしかずですね・・・。 先週、ドイツの首都ベルリンで開催されたNATO関係のセミナーに出席し、会議の冒頭で「日本とNATOの関係」をテーマとする基調講演を行いました。このセミナーを主催したのは日独センター(1985年に当時の中曽根首相とドイツのヘルムート・コール首相の合意によって設立された民間研究機関)で、出席者の大半が学者や研究者でした。議論の中で興味深かったのはNATOが東欧に、日米が日本海側に配備しているミサイル防衛システムが世界的な核軍縮努力やロシア・中国との関係に及ぼす影響をめぐる議論でした。非核保有国である日本にとっては外国からの核攻撃に対する唯一とも言える防衛手段なのですが、他方で核軍縮の流れを停滞させたり、核以外の軍備拡張を誘発したりするマイナスの影響もあるとの指摘がなされました。何事も視点を変えるとプラス・マイナスの両面がある典型的な事例ですね。ところで、初めてベルリンを訪問した私にとって、想像していたのとはだいぶ異なる街の様子は新鮮な驚きでした。東西ドイツが統一されベルリンの壁が撤去されて24年の歳月が流れているにも関わらず、街自体は未だ再建途上という感じで、随所で建設工事が行われておりました。街の面積の70%が緑で覆われているそうで、まるで森林公園の中に街を作ったような様子も「人口320万人の大都会」という感じではありませんでした。ベルリンは政治と行政の街で、ドイツの商工業はフランクフルト、ジュッセルドルフ、ハンブルグといった別の都市で発展しています。百聞は一見にしかずですね・・・。

<ベルギーの親日家・知日家たち>

一昨日、大使公邸において「フレンズ・オブ・ジャパン」と銘打った親日・知日派のベルギー人の懇親会を開催しました。ご招待したのは日本に留学した経験のあるベルギー人や何らかの形で日本に御縁のある方々で、そのうち65名ほどの方が出席してくれました。この企画は私がベルギーに着任して以来ずっと温めていたもので、10ヵ月後にしてやっと実現しました。これほどの日時を要した理由は関係者のリストを作ることの難しさです。我が国文部科学省の国費留学生として日本に留学した方々の氏名は過去の書類を紐解くことで判明するのですが、現在の連絡先が判らず、ましてや私費で日本留学した方々については全く全体像がつかめません。同じことが日本在勤経験者についても言え、東京のベルギー大使館か神戸の総領事館に勤務したベルギー人外交官を除くと、該当者に辿りつくのが容易ではありません。今回のレセプションでは兎に角思い当たる方々のみ招待することにし、リストを完全なものにする作業は今後少しずつ進めることにしました。また、こうした集まりを組織化する必要も感じており、まずは「ベルギー元日本留学生の会」を立ち上げ、これを我が大使館が支援することとし、この組織を核とした日本シンパの方々を集めた「フレンズ・オブ・ジャパン」のレセプションを年1回は開催したいと思います。ルーヴァン・カトリック大学(KUL)のヴァンドワーレ教授に会長職を引き受けていただくようお願いして快諾を得ましたので、同教授とも相談しながら更なる組織化を進めたいと思います。未だリストにお名前が掲載されておられないベルギー人の該当者については自薦・他薦を問わず大使館(広報文化班)にご連絡いただきたいと思います。 一昨日、大使公邸において「フレンズ・オブ・ジャパン」と銘打った親日・知日派のベルギー人の懇親会を開催しました。ご招待したのは日本に留学した経験のあるベルギー人や何らかの形で日本に御縁のある方々で、そのうち65名ほどの方が出席してくれました。この企画は私がベルギーに着任して以来ずっと温めていたもので、10ヵ月後にしてやっと実現しました。これほどの日時を要した理由は関係者のリストを作ることの難しさです。我が国文部科学省の国費留学生として日本に留学した方々の氏名は過去の書類を紐解くことで判明するのですが、現在の連絡先が判らず、ましてや私費で日本留学した方々については全く全体像がつかめません。同じことが日本在勤経験者についても言え、東京のベルギー大使館か神戸の総領事館に勤務したベルギー人外交官を除くと、該当者に辿りつくのが容易ではありません。今回のレセプションでは兎に角思い当たる方々のみ招待することにし、リストを完全なものにする作業は今後少しずつ進めることにしました。また、こうした集まりを組織化する必要も感じており、まずは「ベルギー元日本留学生の会」を立ち上げ、これを我が大使館が支援することとし、この組織を核とした日本シンパの方々を集めた「フレンズ・オブ・ジャパン」のレセプションを年1回は開催したいと思います。ルーヴァン・カトリック大学(KUL)のヴァンドワーレ教授に会長職を引き受けていただくようお願いして快諾を得ましたので、同教授とも相談しながら更なる組織化を進めたいと思います。未だリストにお名前が掲載されておられないベルギー人の該当者については自薦・他薦を問わず大使館(広報文化班)にご連絡いただきたいと思います。

<シントニクラースの気球>

先日の日曜日、シントニクラース市(ブリュッセルの北西60km)のデハンドシュッテル市長の招待を受け、「平和の祭典」を見て来ました(「よもやま話」第18回ご参照)。3日間に亘る市の祭りで、そのメインのイベントは中央広場を舞台にした気球の打ち上げです。気球の打ち上げは既に100年以上前から行われている伝統行事のようで、これが第二次世界大戦末期の1944年9月にドイツの占領下にあったシントニクラース市が連合軍によって解放されたことを記念して、今では毎年9月に「平和の祭典」の中心行事として行われるようになったという訳です。この街の中央広場はベルギーで最も広いそうで、20個近い大型の気球を打ち上げることが可能です。私は市長と同じ気球に乗る予定で、市庁舎で打ち上げの時間を待っていたのですが、生憎と風が強まり、直前に中止となってしまいました。ただ、待ち時間の間に様々な形の小さな気球のデモンストレーションが行われ、動物やアニメ・キャラをかたどったカラフルな気球が広場に所狭しと並べられた光景(写真)は壮観でした。市長とは来年こそ一緒に気球に乗ることを約束して別れました。 先日の日曜日、シントニクラース市(ブリュッセルの北西60km)のデハンドシュッテル市長の招待を受け、「平和の祭典」を見て来ました(「よもやま話」第18回ご参照)。3日間に亘る市の祭りで、そのメインのイベントは中央広場を舞台にした気球の打ち上げです。気球の打ち上げは既に100年以上前から行われている伝統行事のようで、これが第二次世界大戦末期の1944年9月にドイツの占領下にあったシントニクラース市が連合軍によって解放されたことを記念して、今では毎年9月に「平和の祭典」の中心行事として行われるようになったという訳です。この街の中央広場はベルギーで最も広いそうで、20個近い大型の気球を打ち上げることが可能です。私は市長と同じ気球に乗る予定で、市庁舎で打ち上げの時間を待っていたのですが、生憎と風が強まり、直前に中止となってしまいました。ただ、待ち時間の間に様々な形の小さな気球のデモンストレーションが行われ、動物やアニメ・キャラをかたどったカラフルな気球が広場に所狭しと並べられた光景(写真)は壮観でした。市長とは来年こそ一緒に気球に乗ることを約束して別れました。

<日本に在勤した明治期のベルギー外交官>

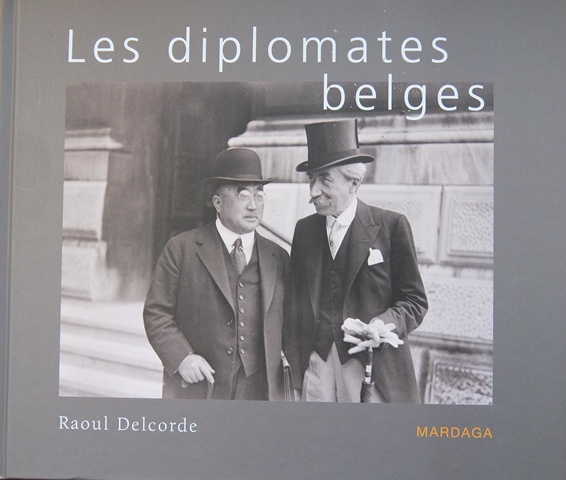

3年ほど前に「ベルギーの外交官」という書物が出版されており、ベルギーに着任して間もない頃、近所の書店で見つけ衝動買いしました。書物と言っても半分は写真集のようなもので、200ページほどの厚さはあるものの数日で読み終わってしまいました。興味深かったのは表紙に英国大使仲間であったベルギーのカルチエ・ド・マルシエンヌ大使と日本の松平恒雄大使が共に正装して懇談している写真(1933年当時)が使われていることと、巻末に履歴が掲載されている著名外交官7名のうちの何と4名が日本にかかわりのある外交官であることです。この4名の一人目が1866年に江戸幕府と修好通商航海条約を締結した時のベルギー政府全権オーギュスト・トキント(のちに特命全権公使)、二人目がトキント公使の後任として10年近く東京に駐在したシャルル・ド・グロート、三人目が1893年から4年間公使を務めたアルベール・ダネタンといった具合です。なお、四人目は先述したカルチエ・ド・マルシェンヌ大使(1996-97年に若き書記官として東京在勤)です。最初のトキント公使の履歴を見ると、1840年、23歳の時に内務省商務局に配属されると直ちに中米のグアテマラを植民地化する仕事に駆り出されています。これが失敗した後は、中米5ヵ国を所管する総領事に任命され、1858年にこれら各国との通商条約の締結に成功。続いてメキシコに異動し、ここでも1861年に友好通商航海条約の締結にこぎ着けています。こうして、通商条約のプロとなったトキントは1864年に中国駐在の総領事となり、日本との交渉も担当するようになるのです。2年に亘る難交渉の後、上記のように1866年に条約締結に至り、1868年には中国と日本を担当する特命全権公使に任命されています。しかし、この頃から健康を害したトキントは1872年の初めに帰国、数か月後には亡くなっています。正に、通商問題一筋に55年の生涯を国に捧げた外交官だったのです。この「ベルギーの外交官」という書物の最後の方のページに1866年の条約の署名欄が写真で紹介されていますが、日本側の署名者である菊池伊予守の署名が毛筆で大書されているのに対して、トキントの署名は万年筆で極めて小さく署名されています。何となく慎ましやかな人柄が偲ばれるような気がします。 3年ほど前に「ベルギーの外交官」という書物が出版されており、ベルギーに着任して間もない頃、近所の書店で見つけ衝動買いしました。書物と言っても半分は写真集のようなもので、200ページほどの厚さはあるものの数日で読み終わってしまいました。興味深かったのは表紙に英国大使仲間であったベルギーのカルチエ・ド・マルシエンヌ大使と日本の松平恒雄大使が共に正装して懇談している写真(1933年当時)が使われていることと、巻末に履歴が掲載されている著名外交官7名のうちの何と4名が日本にかかわりのある外交官であることです。この4名の一人目が1866年に江戸幕府と修好通商航海条約を締結した時のベルギー政府全権オーギュスト・トキント(のちに特命全権公使)、二人目がトキント公使の後任として10年近く東京に駐在したシャルル・ド・グロート、三人目が1893年から4年間公使を務めたアルベール・ダネタンといった具合です。なお、四人目は先述したカルチエ・ド・マルシェンヌ大使(1996-97年に若き書記官として東京在勤)です。最初のトキント公使の履歴を見ると、1840年、23歳の時に内務省商務局に配属されると直ちに中米のグアテマラを植民地化する仕事に駆り出されています。これが失敗した後は、中米5ヵ国を所管する総領事に任命され、1858年にこれら各国との通商条約の締結に成功。続いてメキシコに異動し、ここでも1861年に友好通商航海条約の締結にこぎ着けています。こうして、通商条約のプロとなったトキントは1864年に中国駐在の総領事となり、日本との交渉も担当するようになるのです。2年に亘る難交渉の後、上記のように1866年に条約締結に至り、1868年には中国と日本を担当する特命全権公使に任命されています。しかし、この頃から健康を害したトキントは1872年の初めに帰国、数か月後には亡くなっています。正に、通商問題一筋に55年の生涯を国に捧げた外交官だったのです。この「ベルギーの外交官」という書物の最後の方のページに1866年の条約の署名欄が写真で紹介されていますが、日本側の署名者である菊池伊予守の署名が毛筆で大書されているのに対して、トキントの署名は万年筆で極めて小さく署名されています。何となく慎ましやかな人柄が偲ばれるような気がします。

<ベルギー国王はジンギスカンの末裔??>

先日の地元紙にベルギー国王の遠い先祖に関する記事が掲載されており、その見出しは「フィリップ国王はラ・ファイエット侯爵の末裔」となっておりました。ラ・ファイエット侯爵は18世紀後半から19世紀前半に活躍したフランスの政治家で、米国がイギリスから独立した折の戦争に義勇軍を率いて参戦、1830年にはフランスの旧王制を打倒して立憲君主制を導いた「7月革命」の中心人物としてヨーロッパでは良く知られた人物です。では、何故、ベルギーのフィリップ新国王がラ・ファイエット侯爵の血を引いているかと言えば、それは国王の母親であるパオラ前王妃の実家であるイタリアのルフォ・ディ・カラブリア家がラ・ファイエット侯爵の血筋で、パオラ前王妃はその6代目の子孫なのだそうです。ヨーロッパには王室の歴史に詳しい家系図研究者がいて、こうした事実もきちんと調べられているようです。そもそもラ・ファイエット侯爵のことを良く知らない日本人にとっては、以上のことは特段強い関心の対象にはならないのですが、記事の中には「ジンギスカンの末裔?」との小見出しも付いていて俄に興味を掻き立てられました。これはどういうことかと言うと、フィリップ国王の曾祖母に当たるベルギー第3代国王アルベール1世の妃であったエリザベート王妃(ドイツのサックス・コブール家の出身)がタタールの血を受け継いでいるという誠に迂遠な話です。13世紀から14世紀にかけて西方に展開したジンギスカンの子孫(モンゴル系のタタール族)はロシアを制服し、更にポーランドやハンガリーにまで遠征しており、その末裔が東ヨーロッパに定着して王侯貴族になった事例があるようです。どうもそれらとエリザベート元王妃の家系が結び付けられたのが「ジングスカンの末裔」説の真相のようです。このことについて照会されたベルギー王室関係者はただただ大笑いをしたというオチになっています。

|