第45回 首位を走る「スタンダール」と川島選手の活躍

2014年3月3日

1週間ほど前、ベルギー人の友人から誘われてベルギー国内一部リーグのサッカー試合(リエージュ対ゲント)を観戦して来ました。リエージュ市はブリュッセルの東90kmほどのところにあり、車で行くと1時間ほどかかります。この街を拠点とする「スタンダール」という名門チーム(1898年設立)には日本のナショナル・チームの正ゴール・キーパーである川島永嗣選手が所属しており、ほぼ全試合に出場して大活躍を続けています。昨年には若い小野裕二選手と永井謙祐選手も加入しましたが、今のところケガからの復帰を目指す小野選手に出場機会はなく、永井選手は日本の名古屋グランパスにレンタル移籍中です。今シーズンの「スタンダール」は好調で、今のところ28戦して19勝3敗6引き分けと首位を走っています。この調子で行ければ5シーズン振りのリーグ優勝も見えて来ます。過去4年間不振を極めた「スタンダール」は毎年のように監督が交替し、昨シーズンは川島選手に対する風当たりも強まりました。 1週間ほど前、ベルギー人の友人から誘われてベルギー国内一部リーグのサッカー試合(リエージュ対ゲント)を観戦して来ました。リエージュ市はブリュッセルの東90kmほどのところにあり、車で行くと1時間ほどかかります。この街を拠点とする「スタンダール」という名門チーム(1898年設立)には日本のナショナル・チームの正ゴール・キーパーである川島永嗣選手が所属しており、ほぼ全試合に出場して大活躍を続けています。昨年には若い小野裕二選手と永井謙祐選手も加入しましたが、今のところケガからの復帰を目指す小野選手に出場機会はなく、永井選手は日本の名古屋グランパスにレンタル移籍中です。今シーズンの「スタンダール」は好調で、今のところ28戦して19勝3敗6引き分けと首位を走っています。この調子で行ければ5シーズン振りのリーグ優勝も見えて来ます。過去4年間不振を極めた「スタンダール」は毎年のように監督が交替し、昨シーズンは川島選手に対する風当たりも強まりました。 ところが今年はシーズン開始とともに文字通り「守護神」となってチームの連勝に大きく貢献しており、ベルギー・メディアも手のひらを返したように褒めちぎっています。ただ、私が1週間前に観戦した試合の相手チームであったKAAゲントは目下リーグ16チーム中の7位で未だ(上位6チームで争う)プレーオフへの進出可能性を残しているとあって必死の戦いぶりを見せ、「スタンダール」は2-3で負けてしまいました。更に昨日、「スタンダール」は目下2位の「ブリュージュ」との頂上決戦にも負けて今シーズン初めての連敗を喫し、川島選手が相手チームに許したゴールは出場23試合でわずか9つだったのですが、その後の2試合で3ゴールを許してしまいました。しかし、無得点試合が16あり、何とかこの調子を6月のワールドカップまで維持して欲しいところですね。 ところが今年はシーズン開始とともに文字通り「守護神」となってチームの連勝に大きく貢献しており、ベルギー・メディアも手のひらを返したように褒めちぎっています。ただ、私が1週間前に観戦した試合の相手チームであったKAAゲントは目下リーグ16チーム中の7位で未だ(上位6チームで争う)プレーオフへの進出可能性を残しているとあって必死の戦いぶりを見せ、「スタンダール」は2-3で負けてしまいました。更に昨日、「スタンダール」は目下2位の「ブリュージュ」との頂上決戦にも負けて今シーズン初めての連敗を喫し、川島選手が相手チームに許したゴールは出場23試合でわずか9つだったのですが、その後の2試合で3ゴールを許してしまいました。しかし、無得点試合が16あり、何とかこの調子を6月のワールドカップまで維持して欲しいところですね。

<UCLでの日本祭>

先週、ルーヴァン・カトリック大学(UCL)で日本祭が開催され、夕方のイベントに出席しました。この日本祭は同大学が主催したものですが、企画は「MIRAI ASBL」という日本人らの有志で結成しているNGOが中心になって取り進められたようです。この団体は、東日本大震災後に東北の中学・高校生をベルギーに招くプロジェクトを実施しており、日本祭での収益金も招待事業の財源に充当されるとのお話でした。会場にはベルギー人のカメラマンが撮影した震災後の東北の様子を写した100枚ほどの写真や、大学が所蔵する江戸末期の草紙本(第一次世界大戦後にベルギーを公式訪問した皇太子時代の昭和天皇が寄贈したもの)などの展示コーナーが設けられておりました。 先週、ルーヴァン・カトリック大学(UCL)で日本祭が開催され、夕方のイベントに出席しました。この日本祭は同大学が主催したものですが、企画は「MIRAI ASBL」という日本人らの有志で結成しているNGOが中心になって取り進められたようです。この団体は、東日本大震災後に東北の中学・高校生をベルギーに招くプロジェクトを実施しており、日本祭での収益金も招待事業の財源に充当されるとのお話でした。会場にはベルギー人のカメラマンが撮影した震災後の東北の様子を写した100枚ほどの写真や、大学が所蔵する江戸末期の草紙本(第一次世界大戦後にベルギーを公式訪問した皇太子時代の昭和天皇が寄贈したもの)などの展示コーナーが設けられておりました。 この日、アウラ・マグナという大学のイベント・ホールでは、こうした展示の他にも日本食の試食や折り紙・書道のデモンストレーション、琴の演奏などが行われ、学生を中心に千人以上の来客を集めて大変盛況だったようです。私が参加した夕食時には日本から来られた2人の若い女性奏者による津軽三味線の生演奏も聴くことが出来、異国で聴く三味線の音色をとても懐かしく感じました。ただ、隣席していた大学関係者が「バンジョーのような楽器だね」とコメントしたのは興ざめでしたが・・・。帰り際に、福岡大学でフランス語を教えているというベルギー人婦人から御主人の高藤冬武氏(九州大学名誉教授)が翻訳した「バンジャマン・コンスタン日記」という分厚い本をいただきました。バンジャマン・コンスタンはフランス革命後の激動の時代を生きた政治家にして恋愛小説家というユニークな人物です。思わぬところで思わぬいただきものをして嬉しくなりました。 この日、アウラ・マグナという大学のイベント・ホールでは、こうした展示の他にも日本食の試食や折り紙・書道のデモンストレーション、琴の演奏などが行われ、学生を中心に千人以上の来客を集めて大変盛況だったようです。私が参加した夕食時には日本から来られた2人の若い女性奏者による津軽三味線の生演奏も聴くことが出来、異国で聴く三味線の音色をとても懐かしく感じました。ただ、隣席していた大学関係者が「バンジョーのような楽器だね」とコメントしたのは興ざめでしたが・・・。帰り際に、福岡大学でフランス語を教えているというベルギー人婦人から御主人の高藤冬武氏(九州大学名誉教授)が翻訳した「バンジャマン・コンスタン日記」という分厚い本をいただきました。バンジャマン・コンスタンはフランス革命後の激動の時代を生きた政治家にして恋愛小説家というユニークな人物です。思わぬところで思わぬいただきものをして嬉しくなりました。

<航空機のタイヤを修理する人たち>

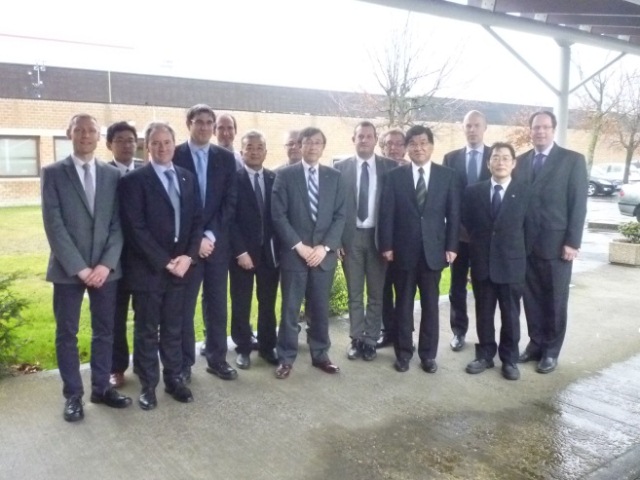

飛行機で旅行すると着陸時に機体のタイヤがドスンと滑走路に激突するように接地する経験をします。映像で見るとタイヤから白煙が上っており、その衝撃と損耗の激しさが良くわかります。では、あのタイヤは何回くらいの着陸に耐え、どのくらいの頻度で新品に替えなければならないのか? 先週、ブリュッセルの南方70km、エノー州フラムリー(人口21000人)にあるブリヂストンの工場(従業員数179人)を見学して、こうした疑問への答えが得られました。答えは、着陸300回、概ね4ヵ月毎にタイヤ交換が必要というものでした。 飛行機で旅行すると着陸時に機体のタイヤがドスンと滑走路に激突するように接地する経験をします。映像で見るとタイヤから白煙が上っており、その衝撃と損耗の激しさが良くわかります。では、あのタイヤは何回くらいの着陸に耐え、どのくらいの頻度で新品に替えなければならないのか? 先週、ブリュッセルの南方70km、エノー州フラムリー(人口21000人)にあるブリヂストンの工場(従業員数179人)を見学して、こうした疑問への答えが得られました。答えは、着陸300回、概ね4ヵ月毎にタイヤ交換が必要というものでした。

この工場の正式名称は、ブリヂストン・エアクラフト・タイヤ・ヨーロッパ社(BAE)と言い、ブリヂストン社が1991年にトンプソンという米国企業(1967年創業)から買収したものです。顧客(航空会社)から持ち込まれた損耗の激しい使用済みタイヤの表面を剥がし、新品に張り替えて再び顧客に戻すという「タイヤ更生」を専業としています。年間で大小10万本のタイヤが持ち込まれているようですが、事前検査によって3割近くが再利用に耐えないと判断され、残り7割のタイヤのみがフラムリーの工場で更生されています。つまり工場の稼働日ベースで換算すると1日当り平均288本の更生タイヤを製造しており、巨大な工場内はタイヤで埋まっています。BAE社はブリヂストン社がヨーロッパに持つ唯一のタイヤ更生工場ですが、何と市場シェアは49%(世界全体では40%)というから驚きです。ミシュラン社やグッドイヤー社が主なライバル企業なのですが、鈴木工場長からは「タイヤ・サイズが大きいほどブリヂストンに強みがある」という頼もしい返事が返って来ました。

<ベルギーの武道家たち>

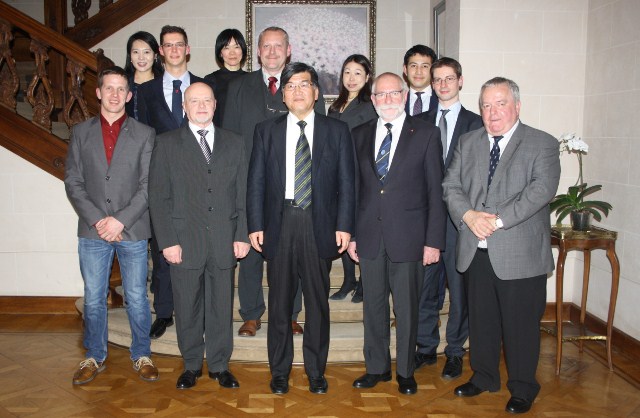

先週末、大使公邸で、柔道、剣道及び合気道のベルギー人関係者と懇談する機会を得ました。こうした日本の武道はベルギーでも盛んで、国際大会で活躍する選手も多く輩出しています。この他、薙刀や空手の連盟もあり、それぞれ日本の団体と緊密に交流しているようです。柔道連盟のベルトラン会長によれば、ベルギーの柔道選手は3万人ほどで、日本の11分の1の国民人口を考えれば決して少なくないとのことです。合気道の方は5千人弱ですが、それでも地域政府から補助を受けられる団体に指定されているそうです。剣道連盟は会員が5~6百人と少ないため、補助が受けられず、年間280ユーロ(約4万円)の会員費で運営されているとのことでした。 先週末、大使公邸で、柔道、剣道及び合気道のベルギー人関係者と懇談する機会を得ました。こうした日本の武道はベルギーでも盛んで、国際大会で活躍する選手も多く輩出しています。この他、薙刀や空手の連盟もあり、それぞれ日本の団体と緊密に交流しているようです。柔道連盟のベルトラン会長によれば、ベルギーの柔道選手は3万人ほどで、日本の11分の1の国民人口を考えれば決して少なくないとのことです。合気道の方は5千人弱ですが、それでも地域政府から補助を受けられる団体に指定されているそうです。剣道連盟は会員が5~6百人と少ないため、補助が受けられず、年間280ユーロ(約4万円)の会員費で運営されているとのことでした。 ワロン地域(フランス語圏)の合気道連盟の会長を務めるヘイルブロックさんは32歳の若き弁護士ですが、国際大会の役員を務めるなど行政的な手腕も発揮してくれているようです。ベルギーの柔道チャンピオンであるヴァン・ティシェルトさんは73kg級の選手で、昨年の世界選手権で日本人選手を破り、5位に入賞したとのことで、近く訪日して天理大学や東海大学でトレーニングをする予定と語ってくれました。先のロンドン・オリンピックで銅メダルに輝いた女子48kg級のシャルリーヌ・ファン・スニックさんのその後の様子を尋ねると、皆さん急に暗い顔になり、昨年秋にドーピング疑惑が発覚し国際柔道連盟から2年間の大会出場停止処分を受けており、家族ともども不幸な状況にあると説明してくれました。武道ではケガをする人も多く、なかなか難しい世界のようですね。 ワロン地域(フランス語圏)の合気道連盟の会長を務めるヘイルブロックさんは32歳の若き弁護士ですが、国際大会の役員を務めるなど行政的な手腕も発揮してくれているようです。ベルギーの柔道チャンピオンであるヴァン・ティシェルトさんは73kg級の選手で、昨年の世界選手権で日本人選手を破り、5位に入賞したとのことで、近く訪日して天理大学や東海大学でトレーニングをする予定と語ってくれました。先のロンドン・オリンピックで銅メダルに輝いた女子48kg級のシャルリーヌ・ファン・スニックさんのその後の様子を尋ねると、皆さん急に暗い顔になり、昨年秋にドーピング疑惑が発覚し国際柔道連盟から2年間の大会出場停止処分を受けており、家族ともども不幸な状況にあると説明してくれました。武道ではケガをする人も多く、なかなか難しい世界のようですね。

<ディナンとアドルフ・サックスと洗足学園音楽大学>

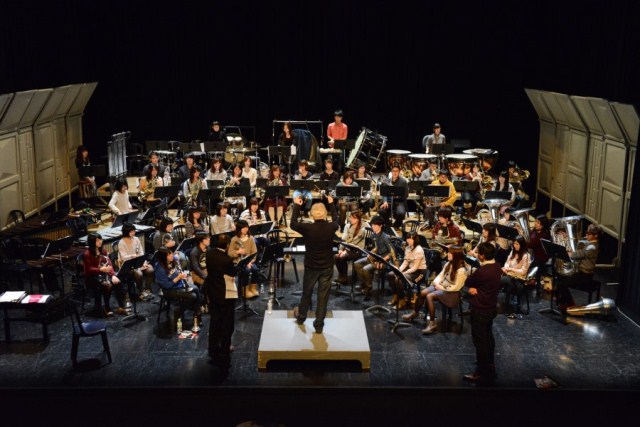

管楽器のサクソフォンのことを知らない人はいないと思いますが、いつ頃に誰が発明した楽器なのかを知る日本人はほとんどいないのではないでしょうか。実は、この楽器はアドルフ・サックス(1814~1894)というベルギー人が今から150年以上も前に考案したものなのです。彼の生誕地であるディナン(ブリュッセルの南東93km:人口13000人)では今年が生誕200年に当たることから、これを祝う様々な行事が企画されています。そうした行事の1つとして日本の洗足学園音楽大学(管楽器コース)の学生50人以上がディナンに招待され、先の週末にフルノー市長主催の歓迎会が開催されましたので、私も出席してご挨拶しました。 管楽器のサクソフォンのことを知らない人はいないと思いますが、いつ頃に誰が発明した楽器なのかを知る日本人はほとんどいないのではないでしょうか。実は、この楽器はアドルフ・サックス(1814~1894)というベルギー人が今から150年以上も前に考案したものなのです。彼の生誕地であるディナン(ブリュッセルの南東93km:人口13000人)では今年が生誕200年に当たることから、これを祝う様々な行事が企画されています。そうした行事の1つとして日本の洗足学園音楽大学(管楽器コース)の学生50人以上がディナンに招待され、先の週末にフルノー市長主催の歓迎会が開催されましたので、私も出席してご挨拶しました。 ディナンでは、4年に1度、サクソフォンの国際音楽コンクールが開催されており、今年の秋に予定される第6回コンクールには既に226人の応募があり、何とそのうち56人が日本人なのだそうです。2002年の大会では日本人が優勝しています。ディナンはムーズ川の畔にある大変美しい町で、100mを超える後背の崖の上には11世紀半ばに創建されたという城(現存のものは19世紀初めに再建)が建ち、ベルギーでも指折りの景勝の地です。フルノー市長からアドルフ・サックスの誕生日である12月13日の行事に招待されましたので、再訪の時が今から楽しみです。 ディナンでは、4年に1度、サクソフォンの国際音楽コンクールが開催されており、今年の秋に予定される第6回コンクールには既に226人の応募があり、何とそのうち56人が日本人なのだそうです。2002年の大会では日本人が優勝しています。ディナンはムーズ川の畔にある大変美しい町で、100mを超える後背の崖の上には11世紀半ばに創建されたという城(現存のものは19世紀初めに再建)が建ち、ベルギーでも指折りの景勝の地です。フルノー市長からアドルフ・サックスの誕生日である12月13日の行事に招待されましたので、再訪の時が今から楽しみです。

|