第44回 絶滅の危機に瀕するベルギーの手編みレース

2014年2月21日

ブリュッセルに在住していると街中に物を乞う人が多いことが気になります。主な交差点には必ずと言って良いくらい貧相な身なりの物乞いがおり、信号で停車している車列の間を小さな空き缶を手に金銭を求めて歩いています。冬のこの時期は車の窓を閉め切ったままのドライバーが多いため、金銭を提供している人を見かけることはめったにないのですが、それでも朝の出勤時間帯には毎日のように同じ場所で同じ人が物乞いをしています。地元紙の報道によると彼らの3人に2人はルーマニアから流れてきたジプシーとのことです。ベルギーでは20年前の法律改正によって路上で物を乞う行為自体を禁止することは出来ないとされていますが、市や行政区ごとの条例によって、特定の場所や特定の日(日曜日や祝祭日など)における物乞いを禁じたり、執拗に金銭を求めるような威圧的な行為や長時間にわたって幼児を帯同して物を乞う行為を取り締まることは可能のようです。ブリュッセルの一部の地区では、道路毎に物乞いの数を3人までに制限する条例を定めているところもあるとのことです。こうした物乞いが如何ほどの金銭を得ているのかというと、同じ報道によれば一人につき1日当り16~17ユーロ(約2300円)だとのことです。また、交差点によってはサーカス学校の生徒のような若者が、信号が赤になっている間に、横断歩道の上でボールや棒具などの小道具を使った曲芸を見せて通行人に金銭を求めることも行われています。東京など日本の都会では全く見かけることのない光景だけに、誠に奇異に感じます。ベルギー人がどう思っているのかを聞いてみると、「毎朝、良心の呵責と向き合わねばならず、心持ちは良くない」との返事が返ってきました。

<ベルギーの手編みレースの歴史と現状>

ベルギーを旅行する外国人観光客が購入する土産物の第一位がチョコレートだとすると、第二位はおそらくレース品ではないでしょうか。特に、ブリュッセルの中心地に位置する世界的観光地のグラン・プラスを訪れると、レース品の土産物店がずらりと軒を連ねていることに驚かされます。しかし、そこで売られているレース品は、少しだけインド製とスリランカ製も混じっているものの、大半が中国製です。しかもそれらの製品はほとんどが機械編みであり、手編みのものはまずありません。つまり、ベルギー製の手編みのレース品は一部の例外を除き、市場から姿を消してしまっているのです。 ベルギーを旅行する外国人観光客が購入する土産物の第一位がチョコレートだとすると、第二位はおそらくレース品ではないでしょうか。特に、ブリュッセルの中心地に位置する世界的観光地のグラン・プラスを訪れると、レース品の土産物店がずらりと軒を連ねていることに驚かされます。しかし、そこで売られているレース品は、少しだけインド製とスリランカ製も混じっているものの、大半が中国製です。しかもそれらの製品はほとんどが機械編みであり、手編みのものはまずありません。つまり、ベルギー製の手編みのレース品は一部の例外を除き、市場から姿を消してしまっているのです。

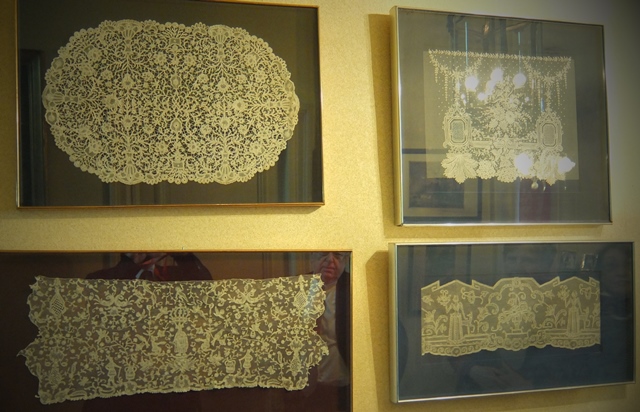

先日、私は、アールスト市(ブリュッセルの西30km:人口80000人)に住む高齢のベルギー人婦人の御自宅を訪ね、曽祖父の代から手編みの高級レース品を製作してきたというアトリエを見学させていただきました。15世紀にフランドル地方で始まった手編みレースの製作は、この婦人の曽祖父の時代には2千人近い職人を雇った一大伝統産業に発展したようです。しかし、20世紀に入ると徐々に中国製品が輸入されるようになり、機械編みの技術が普及すると高コストで手間暇がかかるベルギーの手編みのレース品は市場から急速に消えてしまったようです。何しろ、1m四方サイズの緻密なデザインのレース品の場合、一人で編むと百年かかるというのですから、機械で編まれた廉価品には全く太刀打ちが出来ません。私がこのベルギー人婦人の御自宅で見せていただいたレース品のいくつかは200年ほど前の作品だそうで、その緻密さとデザインの美しさは正に芸術品です。今では技術を継承する人もなく、極く少数の婦人方が趣味の教室のような形で、昔ながらの技術を学んでいるというのが実態のようです。ベルギーの手編みレースは確実に絶滅に瀕しているようです。

<アントワープ:ファッションの世界的発信地>

今や、アントワープと言えば、ダイヤモンドと並んで、ファッションの世界的発信地としても知られています。中心街の目抜き通りに足を運ぶと、有名なファッション・デザイナーの専門店が軒を連ねています。先日、アントワープの王立芸術アカデミーを訪問し、エリック・ウッベン学長とお会いして、今日の隆盛を招いた「秘密」について興味深いお話を伺うことが出来ました。このアカデミーは1663年に芸術家のギルド組合を引き継ぐ形で創立され、昨年には創立350周年の祝賀行事が行われています。19世紀末にはかのヴァン・ゴッホも(極く短期間ながら)在籍したという歴史を有しています。ファッション学科が設けられたのは50年前で、全学生500人のうち30%に相当する150人の学生(その85%は外国人留学生)が同学科で学んでいます。アカデミーに在籍する日本人学生の総数は9人で、このうちファッション・デザインを学ぶ者は6人。この学科は進級が難しいことで知られており、各学年の40~50%の学生しか上級の学年に進級出来ないため、途中退学する学生も少なくないようです。私が学内で偶然お会いした日本人学生2人からも進級は大変厳しいと聞きました。こうした厳しい教育環境が優れたデザイナーを輩出する「秘密」の1つなのですが、同時にかつて繊維産業が栄えた伝統やアントワープという中規模国際都市が持つ独特の生活空間も勉強に集中する上で好ましい環境を提供しているようです。1980年代にドリス・ヴァン・ノッテンら「アントワープの6人」と呼ばれた新進デザイナーを世に輩出した王立芸術アカデミーは、今やニューヨークやロンドンの著名なファッション・スクールに並び称される存在に成長しており、アントワープの街を一段と華やかにしているような気がします。 今や、アントワープと言えば、ダイヤモンドと並んで、ファッションの世界的発信地としても知られています。中心街の目抜き通りに足を運ぶと、有名なファッション・デザイナーの専門店が軒を連ねています。先日、アントワープの王立芸術アカデミーを訪問し、エリック・ウッベン学長とお会いして、今日の隆盛を招いた「秘密」について興味深いお話を伺うことが出来ました。このアカデミーは1663年に芸術家のギルド組合を引き継ぐ形で創立され、昨年には創立350周年の祝賀行事が行われています。19世紀末にはかのヴァン・ゴッホも(極く短期間ながら)在籍したという歴史を有しています。ファッション学科が設けられたのは50年前で、全学生500人のうち30%に相当する150人の学生(その85%は外国人留学生)が同学科で学んでいます。アカデミーに在籍する日本人学生の総数は9人で、このうちファッション・デザインを学ぶ者は6人。この学科は進級が難しいことで知られており、各学年の40~50%の学生しか上級の学年に進級出来ないため、途中退学する学生も少なくないようです。私が学内で偶然お会いした日本人学生2人からも進級は大変厳しいと聞きました。こうした厳しい教育環境が優れたデザイナーを輩出する「秘密」の1つなのですが、同時にかつて繊維産業が栄えた伝統やアントワープという中規模国際都市が持つ独特の生活空間も勉強に集中する上で好ましい環境を提供しているようです。1980年代にドリス・ヴァン・ノッテンら「アントワープの6人」と呼ばれた新進デザイナーを世に輩出した王立芸術アカデミーは、今やニューヨークやロンドンの著名なファッション・スクールに並び称される存在に成長しており、アントワープの街を一段と華やかにしているような気がします。

<ベルギーのチョコレート祭り>

今月の上旬、ブリュッセル市内の見本市会場で、ベルギーで初めてという「チョコレート祭り(サロン・デ・ショコラ)」が開かれました。主催したのは、フランスのイベント・インターナショナルという会社で、フランスはもとより、米国や日本でも同様のイベントを開催しているようですが、ベルギーでの開催は初めてのようです。会場にはフランスとベルギーの有名チョコレート・ブランド100店ほどが自慢のチョコを展示販売しており、私が訪問した週末は子供連れの家族や女性のグループ客などで満員の大盛況でした。一番の見世物はチョコ・ドレスのファッションショーで、舞台の周囲には物すごい人だかりが出来ており、大半の人にはモデルの上半身しか見えないような状況でした。私は幸いにも主催者の方の案内でステージ裏の楽屋に行くことが出来、後ろ側からショーを見ることが出来ました。他の来賓も事情は同じだったようで、楽屋に入るとレンデルス外務大臣やデ・デッカー元上院議長らがおられ、意外な場所でご挨拶することが出来ました。ショーの後も彼らと一緒に会場内の店舗めぐりをし、サンプルのチョコを沢山賞味することになりました。 今月の上旬、ブリュッセル市内の見本市会場で、ベルギーで初めてという「チョコレート祭り(サロン・デ・ショコラ)」が開かれました。主催したのは、フランスのイベント・インターナショナルという会社で、フランスはもとより、米国や日本でも同様のイベントを開催しているようですが、ベルギーでの開催は初めてのようです。会場にはフランスとベルギーの有名チョコレート・ブランド100店ほどが自慢のチョコを展示販売しており、私が訪問した週末は子供連れの家族や女性のグループ客などで満員の大盛況でした。一番の見世物はチョコ・ドレスのファッションショーで、舞台の周囲には物すごい人だかりが出来ており、大半の人にはモデルの上半身しか見えないような状況でした。私は幸いにも主催者の方の案内でステージ裏の楽屋に行くことが出来、後ろ側からショーを見ることが出来ました。他の来賓も事情は同じだったようで、楽屋に入るとレンデルス外務大臣やデ・デッカー元上院議長らがおられ、意外な場所でご挨拶することが出来ました。ショーの後も彼らと一緒に会場内の店舗めぐりをし、サンプルのチョコを沢山賞味することになりました。

ベルギーと言えばビールかチョコレートと言われるくらい、この国のチョコレート産業は有名ですが、人口一人当たりの消費量で見ると年間7.3kgに過ぎず、スイスやドイツ、英国などに遠く及びません。事実、年間生産量73万トンのうち62%に当たる45万トンは輸出されています。業者の数では498社、この業界で働く人の数もわずかに6千人に留まります。年間の売上額は41億ユーロ(約5800億円)です。ただ、この業界の資本関係は変遷が激しく、ベルギー・チョコの代表格であるゴディバ(1926年創業)で見ると、1966年に米国のキャンベル社に売却された後、2007年にはトルコのウルカー・グループに転売されて今日に至っています。この他、コート・ドールは1987年にスイスのヤコブ・スシャール社の、ガレーは2006年からカタールの王族企業の手中にあり、貝殻の形をしたチョコで有名なギリアンは2008年に韓国のロッテが買収しています。一見華やかな世界ですが、業界の競争は激しく、生き残るのは大変のようです。

<画家ブリューゲルの謎>

ブリュッセルの国立美術館にはピーター・ブリューゲルの作品がいくつも展示されています。多少とも欧州美術に関心のある人なら16世紀のフランドル絵画の巨匠ブリューゲルを知らない人はいないでしょう。特に、彼が描いた「雪中の狩人」は余りにも有名で、日本では学校の教科書にも載っていますので、その絵を見れば美術に関心がない人でも「ああ、この絵を描いた人か」というぐらいの反応は得られるのではないでしょうか。ところが、ピーター・ブリューゲルほど謎の多い画家も珍しいですね。先ず、生年がはっきりせず、1569年という没年そのものに異論はないにしても死因や死亡地は不明です。絵画自体についても「農民画家」などという単純な話ではなく、カトリックからは異端とされ、スペインの支配にも反抗したことから、一見単純に見える風景1つにも多くの寓意を含んでいるとみられて、様々な解釈が生まれています。更に、事態を複雑にしているのはピーター・ブリューゲルの長男が全く同じ姓名で、画家としても有名な上に、父親の模作をいくつか残していることです。ブリュッセルの王立美術館に収蔵されている「イカロスの墜落」は今では偽作とされています。 ブリュッセルの国立美術館にはピーター・ブリューゲルの作品がいくつも展示されています。多少とも欧州美術に関心のある人なら16世紀のフランドル絵画の巨匠ブリューゲルを知らない人はいないでしょう。特に、彼が描いた「雪中の狩人」は余りにも有名で、日本では学校の教科書にも載っていますので、その絵を見れば美術に関心がない人でも「ああ、この絵を描いた人か」というぐらいの反応は得られるのではないでしょうか。ところが、ピーター・ブリューゲルほど謎の多い画家も珍しいですね。先ず、生年がはっきりせず、1569年という没年そのものに異論はないにしても死因や死亡地は不明です。絵画自体についても「農民画家」などという単純な話ではなく、カトリックからは異端とされ、スペインの支配にも反抗したことから、一見単純に見える風景1つにも多くの寓意を含んでいるとみられて、様々な解釈が生まれています。更に、事態を複雑にしているのはピーター・ブリューゲルの長男が全く同じ姓名で、画家としても有名な上に、父親の模作をいくつか残していることです。ブリュッセルの王立美術館に収蔵されている「イカロスの墜落」は今では偽作とされています。

さて、このように謎の多いビーター・ブリューゲルなのですが、彼の出生地についてはオランダのブレダということが定説化しています。しかし、最近になってベルギーの歴史家から、ベルギー北東部のブレー(ブリュッセルから100km、オランダのブレダから70km)が出生地であるという新説が出されています。この説によると、ブリューゲルという姓はリエージュ司教公国の領内にあったブレー (ラテン語表記ではブレダ)近郊に所在したブローゲルという小さな村の名前から採られているとのことです。(実際、この地を訪れてみるとブリューゲルという名前を冠した施設や飲食店がいくつか目に付きます。)また、この歴史家によれば、ブリューゲルが1563年時点でブリュッセルに居住していたことは教会に残された婚姻届から明らかであるにしても、その6年後のものとして市庁舎に残されている公文書は同時代人で同姓同名であった医者に関するものであって画家ブリューゲルの滞在期間は通説よりも遙かに短く(従って、ブリュッセル市内にある「ブリューゲルの家」にはほとんど住んでいなかった?)、その原因として異端の嫌疑がかかったために早々に逃亡したのではないかという疑問を呈しています。まあ、公表を望まない遺作も数多くあったと伝えられる人ですから、謎が残るのは本人が望むところだったかも知れませんね・・・。

|