第50回 ベルギーの在留邦人は5713人、日系企業は241社

2014年4月22日

日本大使館はベルギーに所在する日系企業の実態調査を毎年10月1日時点で実施しており、このほど昨年度の調査結果がまとまりました。それによると、日系企業の総数は241社で、2012年10月時点に比較して18社ほど減少しています。2008年のリーマンショック以降、日系企業数は毎年少しずつ減少する傾向があり、昨年もこうした流れの延長上にあったようです。同時に調査している在留邦人の数は昨年は5713人でその前年に比べて36人増えていますので、この違いを知るためには日系企業の動態を詳しく知る必要があります。先ず、18社減少の内訳ですが、増加が5社、減少が23社で、減少の過半(13社)がベルギーからの撤退です。しかし、分社化して別法人だった企業が統合(合弁)された結果として、実態に変化はないにも関わらず、企業数として減少したケースも6件あります。こうした調査は大使館の領事部が実施しているのですが、正直のところ、日本企業のベルギー進出に当たり大使館への報告義務がある訳ではなく、実態を正確に把握するのは困難な状況にあります。ベルギーに在住する日本人の方々については大使館への在留届をお願いしていますので、この届け出を参考にすれば勤務している企業名をある程度特定出来るのですが、届け出がなされていない場合やそもそも日本人駐在員を置いていない日系企業の場合は調査から漏れてしまっている可能性があります。その意味で、今回の調査結果も完璧とは言い難いのですが、おおよその実情は反映していると思います。在留邦人、日系企業の皆様には今後とも大使館への在留届の励行と調査へのご協力をお願い致します。

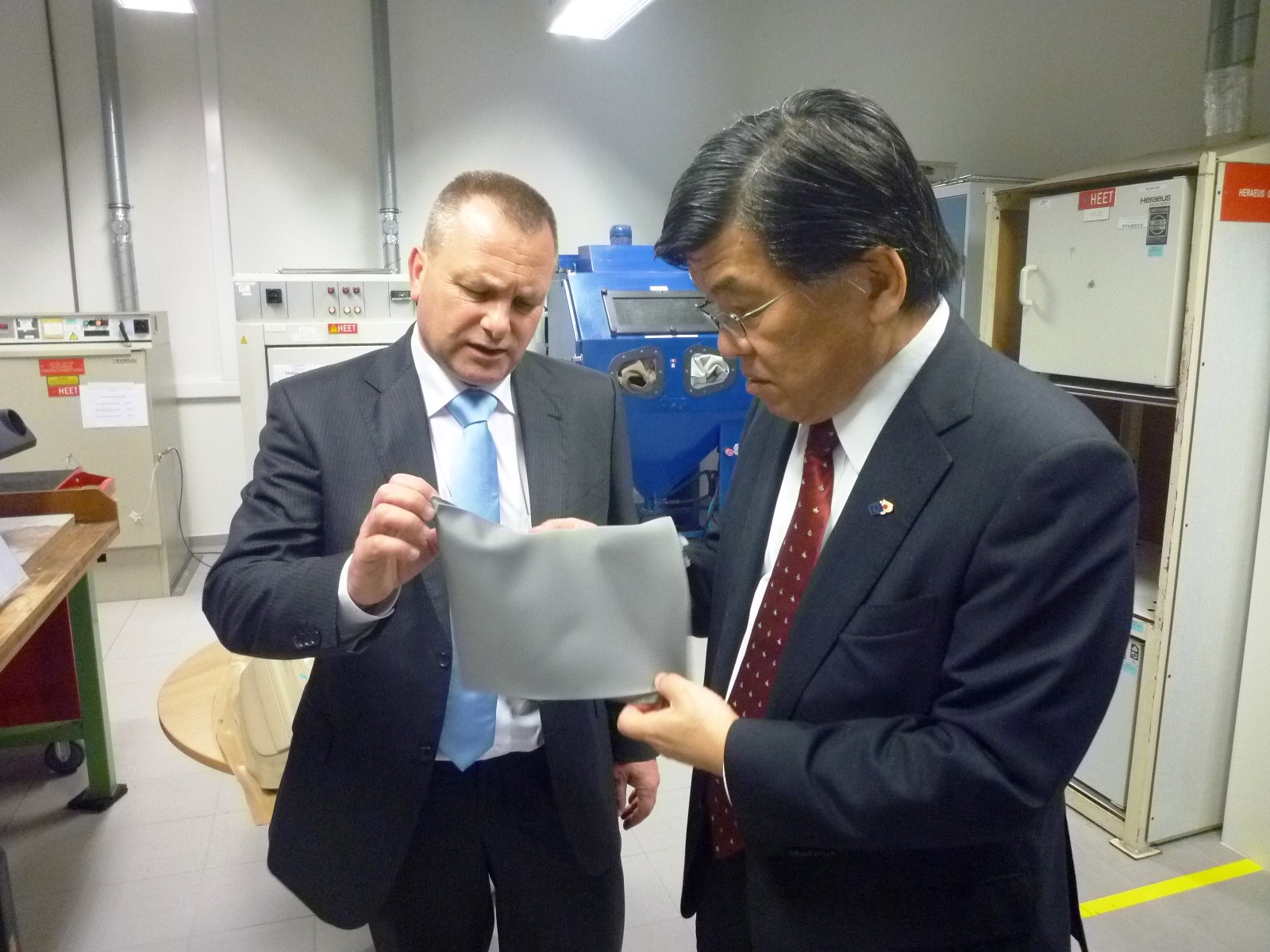

<テッセンデルロ・グループと三菱化学>

2週間近く前、ブリュッセルの北東80km、ハッセルト市(人口73000人)にある三菱化学の調査・研究センター(従業員14名)を視察しました。三菱化学は昨年6月にベルギーの化学企業大手であるテッセンデルロ・グループから機能性樹脂(パフォーマンス・ポリマー)の製造部門を買収しており、ハッセルトのセンターもその一部で、現在はMCPPヨーロッパ社(本社はオランダ:従業員300人)に所属しています。同社がフランスのナント市近郊にある工場などで製造しているのは自動車のダッシュボード表皮(人工皮革)の原料になる「スラッシュ」と呼ばれる化学品(粉末)で、ハッセルトのセンターはその調査・研究を担っているという訳です。 2週間近く前、ブリュッセルの北東80km、ハッセルト市(人口73000人)にある三菱化学の調査・研究センター(従業員14名)を視察しました。三菱化学は昨年6月にベルギーの化学企業大手であるテッセンデルロ・グループから機能性樹脂(パフォーマンス・ポリマー)の製造部門を買収しており、ハッセルトのセンターもその一部で、現在はMCPPヨーロッパ社(本社はオランダ:従業員300人)に所属しています。同社がフランスのナント市近郊にある工場などで製造しているのは自動車のダッシュボード表皮(人工皮革)の原料になる「スラッシュ」と呼ばれる化学品(粉末)で、ハッセルトのセンターはその調査・研究を担っているという訳です。 この化学品に関する限り、ヨーロッパ市場におけるシェアは45%に上り、欧州自動車メーカーの多くが中上級車種のダッシュボードの製造にMCPPヨーロッパ社の「スラッシュ」を使用しているとのことでした。親会社である三菱ケミカル・ホールディングスは世界全体で54000人の従業員を擁し、年間の売り上げが3兆円を超える大会社ですが、ヨーロッパなどで機能性樹脂の生産を拡大する戦略を描いており、テッセンデルロ社がファイン・ケミカル部門への事業集中のためにコア部門でない機能性樹脂製造部門の売却を望んでいたことで、昨年の買収に至ったようです。両社にとってウィン・ウィンの売買契約が成立した訳で、こういう形での日本企業による対ベルギー投資が行われる可能性は他のセクターでもあり得ますね・・・。 この化学品に関する限り、ヨーロッパ市場におけるシェアは45%に上り、欧州自動車メーカーの多くが中上級車種のダッシュボードの製造にMCPPヨーロッパ社の「スラッシュ」を使用しているとのことでした。親会社である三菱ケミカル・ホールディングスは世界全体で54000人の従業員を擁し、年間の売り上げが3兆円を超える大会社ですが、ヨーロッパなどで機能性樹脂の生産を拡大する戦略を描いており、テッセンデルロ社がファイン・ケミカル部門への事業集中のためにコア部門でない機能性樹脂製造部門の売却を望んでいたことで、昨年の買収に至ったようです。両社にとってウィン・ウィンの売買契約が成立した訳で、こういう形での日本企業による対ベルギー投資が行われる可能性は他のセクターでもあり得ますね・・・。

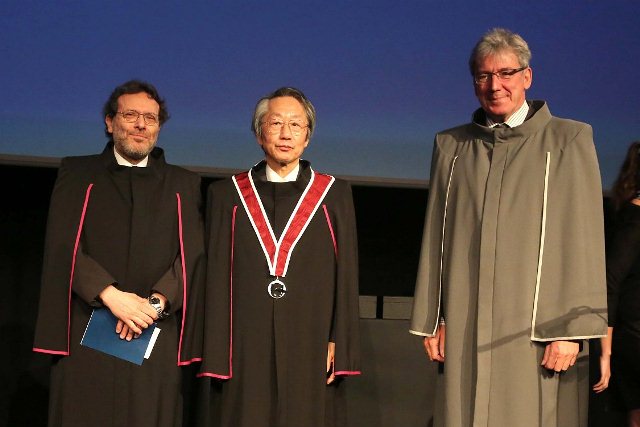

<大阪大学とアントワープ大学>

今月の初め、ベルギーの主要な大学の中では日本との関係が比較的希薄なアントワープ大学で、日本人の学者に名誉博士号を授与する行事が行われるというので喜び勇んで出席して来ました。名誉博士号を受けたのは、大阪大学の杉山治夫 教授。杉山教授は白血病や癌のワクチン治療の分野では日本における第一人者ですが、何と、アントワープ大学の医学部と多年にわたり共同研究を行って来たのだそうです。 今月の初め、ベルギーの主要な大学の中では日本との関係が比較的希薄なアントワープ大学で、日本人の学者に名誉博士号を授与する行事が行われるというので喜び勇んで出席して来ました。名誉博士号を受けたのは、大阪大学の杉山治夫 教授。杉山教授は白血病や癌のワクチン治療の分野では日本における第一人者ですが、何と、アントワープ大学の医学部と多年にわたり共同研究を行って来たのだそうです。 式典では研究パートナーであるベルヌマン教授が推薦の言葉を述べ、ヴェルショーレン学長から名誉博士号の証書が授けられました。この日は、人文学や経済学などの分野でも米国や英国の学者が名誉博士号を贈られておりましたが、医学分野では杉山教授ただ一人が対象者でした。杉山教授が研究している癌の治療法は画期的なもので、タンパク質から採取したアミノ酸をいくつか連結させたものを注射器で癌患者の体内に注入し、免疫機能を強化することで80%近くの癌は治療出来るとのことです。因みに杉山教授は私と同年同月生まれの64歳、誕生日も2日しか違いません。出身地こそ違いますが、同じ学年の学者が世界的に活躍してくれているのは嬉しい限りです。 式典では研究パートナーであるベルヌマン教授が推薦の言葉を述べ、ヴェルショーレン学長から名誉博士号の証書が授けられました。この日は、人文学や経済学などの分野でも米国や英国の学者が名誉博士号を贈られておりましたが、医学分野では杉山教授ただ一人が対象者でした。杉山教授が研究している癌の治療法は画期的なもので、タンパク質から採取したアミノ酸をいくつか連結させたものを注射器で癌患者の体内に注入し、免疫機能を強化することで80%近くの癌は治療出来るとのことです。因みに杉山教授は私と同年同月生まれの64歳、誕生日も2日しか違いません。出身地こそ違いますが、同じ学年の学者が世界的に活躍してくれているのは嬉しい限りです。

<コルトレイク市で開催されたヨーロッパ空手選手権>

2週間前の週末、コルトレイク市(ブリュッセルの西90km;人口75000人)で空手のヨーロッパ選手権が開催され、主催者からの招待で表彰式に出席しました。真新しいスポーツ・キャンパスはベルギー人の空手ファンで満員であり、ベルギー選手の活躍に会場は湧きたっておりました。私は、男女のジュニア・チームの団体戦や男子成年の部の個人戦の勝者に入賞楯やメダルの授与を行いました。ベルギーには全国各地に500近い空手クラブがあり、会員が2万2千人もいるそうです。 2週間前の週末、コルトレイク市(ブリュッセルの西90km;人口75000人)で空手のヨーロッパ選手権が開催され、主催者からの招待で表彰式に出席しました。真新しいスポーツ・キャンパスはベルギー人の空手ファンで満員であり、ベルギー選手の活躍に会場は湧きたっておりました。私は、男女のジュニア・チームの団体戦や男子成年の部の個人戦の勝者に入賞楯やメダルの授与を行いました。ベルギーには全国各地に500近い空手クラブがあり、会員が2万2千人もいるそうです。 ヨーロッパではドイツやフランス・イタリアなどが強いようですが、22ヵ国が参加した今回のヨーロッパ選手権ではベルギー人選手が地元の利を生かして各部門で上位に入賞しておりました。主催団体は「JKAベルギー支部」ですが、JKAとは「日本空手協会」のことですので、ヨーロッパ各国の空手団体は日本の空手協会の支部という位置付けになっているようです。「JKAベルギー支部」のワシオー会長によれば空手家にとって「JKA」という3文字には特別の神秘的な響きがあるとのことで、「真正の伝統的武道」と同義語として理解されているとのことでした。私は大会会場で過去30年以上に亘ってベルギー人の指導に当たっているという日本人の空手家にお会いしましたが、空手に限らず、こうした情熱溢れる日本人によって日本の武道が海外で普及して来たことを実感しました。 ヨーロッパではドイツやフランス・イタリアなどが強いようですが、22ヵ国が参加した今回のヨーロッパ選手権ではベルギー人選手が地元の利を生かして各部門で上位に入賞しておりました。主催団体は「JKAベルギー支部」ですが、JKAとは「日本空手協会」のことですので、ヨーロッパ各国の空手団体は日本の空手協会の支部という位置付けになっているようです。「JKAベルギー支部」のワシオー会長によれば空手家にとって「JKA」という3文字には特別の神秘的な響きがあるとのことで、「真正の伝統的武道」と同義語として理解されているとのことでした。私は大会会場で過去30年以上に亘ってベルギー人の指導に当たっているという日本人の空手家にお会いしましたが、空手に限らず、こうした情熱溢れる日本人によって日本の武道が海外で普及して来たことを実感しました。

<2つの入学式に出席して思うこと>

4月の桜満開の季節は日本全国各地の学校で入学式が行われますが、ブリュッセルの日本人学校でも今月の初めに補習校、そして全日制校でそれぞれ小学部・中学部の入学式が行われ、私は昨年に続き来賓の一人として参列しました。先に行われたのは補習校の入学式で、今年は小学部に43名、中学部に23名(昨年は各々39人と15人)が入学しました。この入学者数は例年より多く、特に小学部の43名というのは過去最多だそうです。これで、毎週土曜日に国語と算数(数学)の勉強に通う生徒の総数は229名となり、この数も過去最多となります。 4月の桜満開の季節は日本全国各地の学校で入学式が行われますが、ブリュッセルの日本人学校でも今月の初めに補習校、そして全日制校でそれぞれ小学部・中学部の入学式が行われ、私は昨年に続き来賓の一人として参列しました。先に行われたのは補習校の入学式で、今年は小学部に43名、中学部に23名(昨年は各々39人と15人)が入学しました。この入学者数は例年より多く、特に小学部の43名というのは過去最多だそうです。これで、毎週土曜日に国語と算数(数学)の勉強に通う生徒の総数は229名となり、この数も過去最多となります。 これらの生徒の大半が地元の学校(仏・蘭語、ドイツ語)やインターナショナル・スクール(英語)に通うダブル・スクールの子供たちです。私は祝辞の中で、友達の輪を拡げ土曜日の通学を忍耐強く続けて欲しいこと、そして多言語のコミュニケーション能力を磨いて欲しいことの2点を申し上げました。その翌週に行われた全日制校の入学式では、小学部に41名、中学部に26名(昨年は各々44名と19名)が入学しました。この結果、総生徒数は300人ちょうどとなり、昨年より若干増えたようです。私は、こちらの祝辞では「勉強も遊びも一所懸命にやること」の大切さを強調しました。創意工夫と集中力こそ大人になった時に真に役立つものだと思います。まあ、補習校であれ全日制校であれ、ブリュッセルという外国の地で教育を受ける機会を得た子供たちには有意義な日々を過ごして欲しいと願います。 これらの生徒の大半が地元の学校(仏・蘭語、ドイツ語)やインターナショナル・スクール(英語)に通うダブル・スクールの子供たちです。私は祝辞の中で、友達の輪を拡げ土曜日の通学を忍耐強く続けて欲しいこと、そして多言語のコミュニケーション能力を磨いて欲しいことの2点を申し上げました。その翌週に行われた全日制校の入学式では、小学部に41名、中学部に26名(昨年は各々44名と19名)が入学しました。この結果、総生徒数は300人ちょうどとなり、昨年より若干増えたようです。私は、こちらの祝辞では「勉強も遊びも一所懸命にやること」の大切さを強調しました。創意工夫と集中力こそ大人になった時に真に役立つものだと思います。まあ、補習校であれ全日制校であれ、ブリュッセルという外国の地で教育を受ける機会を得た子供たちには有意義な日々を過ごして欲しいと願います。

<ベローユ城の歴史サークル>

ベルギーは国土面積比で最もお城の多い国だそうで、事実、国中どこに行っても立派なお城があることに驚かされます。先月、そうした数ある城の中でも名城の1つと言われるベローユ城の城主から夕食時の「歴史サークル」に招待され、歴史好きの私としては実に楽しいひと時を過ごしました。ベローユ城はブリュッセルの南西80kmほどの小さな村に所在し、城主はプリンス・ド・リーニュ。1830年にベルギーが独立した時には国王候補として名前が上がったという貴族中の貴族とも言うべき家柄の方です。ベローユ城は12世紀に創建され、16世紀になって現在の美しい居城の姿に生まれ変わり、17~18世紀に様々な増改築が行われたようです。 ベルギーは国土面積比で最もお城の多い国だそうで、事実、国中どこに行っても立派なお城があることに驚かされます。先月、そうした数ある城の中でも名城の1つと言われるベローユ城の城主から夕食時の「歴史サークル」に招待され、歴史好きの私としては実に楽しいひと時を過ごしました。ベローユ城はブリュッセルの南西80kmほどの小さな村に所在し、城主はプリンス・ド・リーニュ。1830年にベルギーが独立した時には国王候補として名前が上がったという貴族中の貴族とも言うべき家柄の方です。ベローユ城は12世紀に創建され、16世紀になって現在の美しい居城の姿に生まれ変わり、17~18世紀に様々な増改築が行われたようです。 ただ、1900年に大火があって、大部分がその2年後に再建されています。「ミニ・ベルサイユ」とも呼ばれているそうで、広大なフランス庭園は一見の価値があります。18世紀の末に城主であったシャルル=ジョゼフ・ド・リーニュは軍人であると共に一流の文人としても知られ、マリー・アントワネットやロシアのエカチェリーナ女帝とも親交があったようで、当時の幅広い交流を偲ばせる遺品の数々が図書館に残されて(このコレクションにはミシュランの旅行ガイドで最高の3っ星が付けられて)います。先日の「歴史サークル」が催されたのもこの図書館の中で、講師には著名なステファン・ベルン氏を迎え、紳士淑女50人ほどが1時間を超える講話を拝聴しました。夕食を皆さんと御一緒して帰宅したのは深夜、ヨーロッパ文化を堪能した一夕でした。 ただ、1900年に大火があって、大部分がその2年後に再建されています。「ミニ・ベルサイユ」とも呼ばれているそうで、広大なフランス庭園は一見の価値があります。18世紀の末に城主であったシャルル=ジョゼフ・ド・リーニュは軍人であると共に一流の文人としても知られ、マリー・アントワネットやロシアのエカチェリーナ女帝とも親交があったようで、当時の幅広い交流を偲ばせる遺品の数々が図書館に残されて(このコレクションにはミシュランの旅行ガイドで最高の3っ星が付けられて)います。先日の「歴史サークル」が催されたのもこの図書館の中で、講師には著名なステファン・ベルン氏を迎え、紳士淑女50人ほどが1時間を超える講話を拝聴しました。夕食を皆さんと御一緒して帰宅したのは深夜、ヨーロッパ文化を堪能した一夕でした。

|