第49回 世界のバレエ・スターたちと日本人少年

2014年4月11日

先般、ペンシルヴァニア大学が発表した世界シンクタンク・ランキングでトップ100にベルギーの5つの研究機関がランク・インしており、驚きました。日本は、国際問題研究所(JIIA)こそ13位にランクされ、国際的評価の高さが窺われましたが、その他はアジア開発銀行研究所(29位)のみで、やや寂しい結果でした。このランキング表はたかだか米国の一大学が調査・発表するものとは言え、世界の6800以上のシンクタンクを対象に、権威ある研究者・専門家200名以上の協力を得て評価しているものだけに、国際的にも信頼度の高い内容になっているようです。私は、先日、ベルギーで最も高くランキングされているブリュージュ研究所(世界6位)と国際クライシス・グループ(ICG:第16位)を訪ね、それぞれの所長から研究活動の現状を伺いました。ブリュージュ研究所は時代の先を見越したテーマを選定する未来志向型の研究、ICGは研究対象に密着した現地滞在型の研究手法に特徴があるようです。そして研究成果は全てネットで公開しており、誰でも閲覧出来るようにしているところに自信が窺がえますね。因みに、これら2つの研究所以外でトップ100にランク・インしている残り3つのベルギーのシンクタンクは、欧州政策研究センター(CEPS:第23位)、欧州研究センター(CES:第35位)及び欧州政治経済研究センター(ECIPE:第75位)です。ベルギー外務省の付属研究機関で私が時折セミナーなどに出席している王立国際関係研究所(通称はエグモント研究所)は世界113位になっています。なお、世界1位は米国のブルッキングス研究所、第2位は英国のチャタムハウスです。

<アトリエ・ド・ラ・ムーズというベルギーの最先端企業>

先週、リエージュ市(ブリュッセルの東100km、人口193000

人)の町はずれにある「アトリエ・ド・ラ・ムーズ」という面白い企業を訪問しました。訪問の切っ掛けとなったのは、数か月前にあるベルギー人実業家から「500年前から存在し、時代に合わせて次々と業容を変え、今でも最先端産業として生き残っている会社」としてこの企業を紹介されたことです。私からの突然の訪問申込みに会社側は当惑したようですが、当日はコラン社長らが温かく迎えてくれました。会社側が案内してくれたのは2つある工場のうちの「スクレッセン工場」(従業員80人)の方で、放射線廃棄物の格納器や宇宙実験用シミュレーターなどを製造しています。もう一つの工場(同じく従業員80人)では大型天体望遠鏡や放射線医療機器を製造しているとのことでした。 先週、リエージュ市(ブリュッセルの東100km、人口193000

人)の町はずれにある「アトリエ・ド・ラ・ムーズ」という面白い企業を訪問しました。訪問の切っ掛けとなったのは、数か月前にあるベルギー人実業家から「500年前から存在し、時代に合わせて次々と業容を変え、今でも最先端産業として生き残っている会社」としてこの企業を紹介されたことです。私からの突然の訪問申込みに会社側は当惑したようですが、当日はコラン社長らが温かく迎えてくれました。会社側が案内してくれたのは2つある工場のうちの「スクレッセン工場」(従業員80人)の方で、放射線廃棄物の格納器や宇宙実験用シミュレーターなどを製造しています。もう一つの工場(同じく従業員80人)では大型天体望遠鏡や放射線医療機器を製造しているとのことでした。

この会社は元々16世紀に小麦を挽くための風車を作る工場として誕生したそうですが、19世紀の産業革命の潮流に乗って機関車を製造する会社に大変身しました。最盛期には従業員1200人の大企業に成長したようです。今でも「スクレッセン工場」には当時製造された機関車が展示されています。しかし、20世紀後半に入り、重厚長大型の産業が衰退すると原子力・宇宙産業に転じ、再び大変身を遂げました。ただ、この間、さまざまな困難に直面し、1981年にはワロン地域政府の資本参加を得て半公営企業になっています。その後は、1983年にリエージュ大学のスピン・オフ企業であったガラス研磨会社を買収して天体望遠鏡の製造を開始し、2007年には地元のアセロール・ミッタル社から原子力機器製造部門を買収するなど、先端企業としての業容を拡大して来ました。日本の宇宙開発事業団やITER(国際核融合エネルギー機構)との協力実績もあるとのことです。私が見学させてもらった宇宙実験用シミュレーターは直系9m、長さが12mという鋼鉄製の巨大な円筒形をしており、その中で超低温・無重力の宇宙空間を再現できるという優れものです。現代の最先端産業は意外と中小規模の企業が支えていることを実感した一日でした。 この会社は元々16世紀に小麦を挽くための風車を作る工場として誕生したそうですが、19世紀の産業革命の潮流に乗って機関車を製造する会社に大変身しました。最盛期には従業員1200人の大企業に成長したようです。今でも「スクレッセン工場」には当時製造された機関車が展示されています。しかし、20世紀後半に入り、重厚長大型の産業が衰退すると原子力・宇宙産業に転じ、再び大変身を遂げました。ただ、この間、さまざまな困難に直面し、1981年にはワロン地域政府の資本参加を得て半公営企業になっています。その後は、1983年にリエージュ大学のスピン・オフ企業であったガラス研磨会社を買収して天体望遠鏡の製造を開始し、2007年には地元のアセロール・ミッタル社から原子力機器製造部門を買収するなど、先端企業としての業容を拡大して来ました。日本の宇宙開発事業団やITER(国際核融合エネルギー機構)との協力実績もあるとのことです。私が見学させてもらった宇宙実験用シミュレーターは直系9m、長さが12mという鋼鉄製の巨大な円筒形をしており、その中で超低温・無重力の宇宙空間を再現できるという優れものです。現代の最先端産業は意外と中小規模の企業が支えていることを実感した一日でした。

<大使公邸で開いた日本人留学生の激励会>

同じく先週、ベルギーの大学や専門学校に留学している日本人学生たち60人ほどを大使公邸に招いて「激励会」を開催しました。昨年に続き2度目の開催だったのですが、初めての参加という学生が大半で、ベルギーの場合は留学期間が1年という交換留学生が多いことが背景にあるようです(「よもやま話」第13回ご参照)。今回も、ブリュッセルの音楽学校(コンセルヴァトワール)でヴァイオリンとピアノを学んでいる学生2人に演奏してもらいました。 同じく先週、ベルギーの大学や専門学校に留学している日本人学生たち60人ほどを大使公邸に招いて「激励会」を開催しました。昨年に続き2度目の開催だったのですが、初めての参加という学生が大半で、ベルギーの場合は留学期間が1年という交換留学生が多いことが背景にあるようです(「よもやま話」第13回ご参照)。今回も、ブリュッセルの音楽学校(コンセルヴァトワール)でヴァイオリンとピアノを学んでいる学生2人に演奏してもらいました。 ベルギーはクラシック音楽を学ぶ環境が良く整備されており、ブリュッセルだけでなく、地方都市のゲントやモンスで勉強しているという学生も何人か参加してくれました。初参加組にはアントワープの王立芸術アカデミーでファッション・デザインを学んでいる学生6人が含まれておりましたが、これは先日私がこのアカデミーを訪問して日本人留学生がいることを知ったことが切っ掛けになっています(「よもやま話」第44回ご参照)。学生諸君は大半が初対面という間柄だったのですが、日本食を味わいながら夜が更けるまで歓談し、お互いに別れを惜しんでおりました。まあ、最近の日本では若者の「内向き志向」が顕著で、外国に留学する学生の数が大きく減少していると言われますが、そうした中で、欧米の大国ではなく小国であるベルギーを留学先に選んでくれたことは、ベルギーに駐在する大使である私にとっては大変嬉しいことです。 ベルギーはクラシック音楽を学ぶ環境が良く整備されており、ブリュッセルだけでなく、地方都市のゲントやモンスで勉強しているという学生も何人か参加してくれました。初参加組にはアントワープの王立芸術アカデミーでファッション・デザインを学んでいる学生6人が含まれておりましたが、これは先日私がこのアカデミーを訪問して日本人留学生がいることを知ったことが切っ掛けになっています(「よもやま話」第44回ご参照)。学生諸君は大半が初対面という間柄だったのですが、日本食を味わいながら夜が更けるまで歓談し、お互いに別れを惜しんでおりました。まあ、最近の日本では若者の「内向き志向」が顕著で、外国に留学する学生の数が大きく減少していると言われますが、そうした中で、欧米の大国ではなく小国であるベルギーを留学先に選んでくれたことは、ベルギーに駐在する大使である私にとっては大変嬉しいことです。

<モンス大学での講演>

先週、初めてモンス大学を訪問し、100名ほどの学生らを前に1時間ほどフランス語で講演しました。演題は「日本の現状と将来」で、少子高齢化が進む日本社会が抱える課題や福島原子力事故後のエネルギー政策などについてベルギーとの比較をまじえながらお話しました。この日の講演にはコンティ学長やデオムブルー副学長ら大学の関係者も同席してくれました。モンス市(ブリュッセルの南西67km、人口92000人)を訪れるのは今回が7回目なのですが、私は今回の講演の冒頭で17世紀の初めにキリスト教布教の目的で日本を訪れた若きイエズス会士のランベール・トルーヴェ神父が同じエノー州、しかもモンス市からほど近いハム・スール・ユールという小さな村の出身であることを紹介し、モンス市に来るたびに400年前に日本で殉教したランベール青年のことに思いを馳せるということを申し上げました。彼は、ベルギーのワロン地域(フランス語圏)から日本を訪れた歴史上最初の人物だったと思われます。 先週、初めてモンス大学を訪問し、100名ほどの学生らを前に1時間ほどフランス語で講演しました。演題は「日本の現状と将来」で、少子高齢化が進む日本社会が抱える課題や福島原子力事故後のエネルギー政策などについてベルギーとの比較をまじえながらお話しました。この日の講演にはコンティ学長やデオムブルー副学長ら大学の関係者も同席してくれました。モンス市(ブリュッセルの南西67km、人口92000人)を訪れるのは今回が7回目なのですが、私は今回の講演の冒頭で17世紀の初めにキリスト教布教の目的で日本を訪れた若きイエズス会士のランベール・トルーヴェ神父が同じエノー州、しかもモンス市からほど近いハム・スール・ユールという小さな村の出身であることを紹介し、モンス市に来るたびに400年前に日本で殉教したランベール青年のことに思いを馳せるということを申し上げました。彼は、ベルギーのワロン地域(フランス語圏)から日本を訪れた歴史上最初の人物だったと思われます。

モンス大学は7学部、学生数7000人ほどの小さな大学ですが、ベルギーで唯一「翻訳通訳学部」を設けており、第3外国語として日本語も選択できるという特徴を持っています。今回の私の講演を企画してくれたのも「翻訳通訳学部」です。日本人の学生はいないようですが、京都外国語大学とは交流関係にあるとのことです。コンティ学長によればモンス大学のもう一つの特徴は素材工学の分野で先端的な研究が行われていることで、日本企業とも産学連携が出来ることを期待しているとのお話がありました。

<京都大学とブリュッセル自由大学>

先月、放射線医療の分野で学術交流を進めている京都大学の平岡真寛 教授やブリュッセル自由大学(VUB)の先生方を大使公邸にお招きして、交流の実情を伺う機会がありました。両大学が交流を始めるきっかけとなったのは、それぞれの大学が提携しているドイツと日本の医療機器メーカーが相互に協力関係にあったことのようです。日本は医療機器の開発というハード面に強みがあるのに対して、ベルギー側はそうした機器をシステム化して効果的な治療を施すというソフト面に一日の長があるため、相互補完的な関係にあるとの説明でした。前回、VUBを訪問してお話を伺ったコーネリス副学長(「よもやま話」第41回ご参照)もこの日の懇談会に参加してくれたのですが、日本との交流活動は京都大学のケースのように若干行われているものの、やはり中国との関係の方が圧倒的に活発であるとのお話でした。欧米の大学間では学習単位の互換性を高めたり学位の相互取得を認める協定の締結が進んでおり、日本もそうした方向に更に進まないと、「大学のガラパゴス化」が深化してしまいそうですね。問題は語学の壁だけではなさそうです。

<世界のバレエ・スターたちと日本人少年>

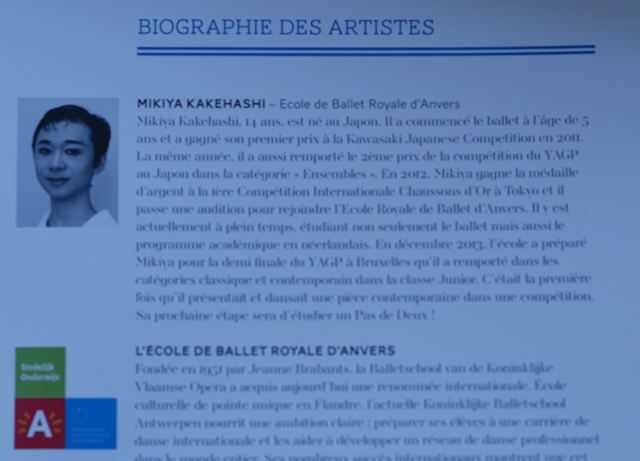

先月の末、ブリュッセル市内の劇場で「スターたちの夕べ」というバレエ鑑賞イベントが開催されました。米国、ロシア、英国などからバレエ界のトップスターが集まり、クラシック・バレエやモダン・バレエの演目を次々と披露してくれました。まさに「夢の競演」といった感じで、バレエ・ファンにとっては見逃せないイベントだったようです。普段バレエを見る機会がほとんどない私にとっても、世界のトップスターたちが踊るバレエのすばらしさに魅了されました。ただ、この夜、私が驚いたのは、こうした世界のトップスターたちの中に14歳の日本人少年(梯幹矢君)が交じり、しかもソロで踊っていたことです。 先月の末、ブリュッセル市内の劇場で「スターたちの夕べ」というバレエ鑑賞イベントが開催されました。米国、ロシア、英国などからバレエ界のトップスターが集まり、クラシック・バレエやモダン・バレエの演目を次々と披露してくれました。まさに「夢の競演」といった感じで、バレエ・ファンにとっては見逃せないイベントだったようです。普段バレエを見る機会がほとんどない私にとっても、世界のトップスターたちが踊るバレエのすばらしさに魅了されました。ただ、この夜、私が驚いたのは、こうした世界のトップスターたちの中に14歳の日本人少年(梯幹矢君)が交じり、しかもソロで踊っていたことです。 年齢といいキャリアといい(そして国籍の観点からも)異例の抜擢だったようです。梯(かけはし)君はアントワープの王立バレエ学校で学ぶ生徒の一人で勿論プロではないのですが、ベルギーからこの夜のイベントに出演した唯一のダンサーでした。彼は、日本で過ごした小学校時代に国内のバレエ・コンクールで数々の賞を獲得し、中学生になると同時にアントワープにバレエ留学して来たのです。そして、昨年暮れにブリュッセルで開催されたジュニアの国際バレエ・コンクールで最優秀賞を獲得したことが、この夜の出演に繋がったようです。今や、バレエを学ぶ日本の少年・少女たちのレベルは世界の同世代の子供たちと比較してもトップ・クラスで、今年2月のローザンヌのバレエ・コンクールでは日本人の高校生が1位と2位を獲得しています。来年、高校生になる梯君のこれからの活躍を大いに期待したいと思います。 年齢といいキャリアといい(そして国籍の観点からも)異例の抜擢だったようです。梯(かけはし)君はアントワープの王立バレエ学校で学ぶ生徒の一人で勿論プロではないのですが、ベルギーからこの夜のイベントに出演した唯一のダンサーでした。彼は、日本で過ごした小学校時代に国内のバレエ・コンクールで数々の賞を獲得し、中学生になると同時にアントワープにバレエ留学して来たのです。そして、昨年暮れにブリュッセルで開催されたジュニアの国際バレエ・コンクールで最優秀賞を獲得したことが、この夜の出演に繋がったようです。今や、バレエを学ぶ日本の少年・少女たちのレベルは世界の同世代の子供たちと比較してもトップ・クラスで、今年2月のローザンヌのバレエ・コンクールでは日本人の高校生が1位と2位を獲得しています。来年、高校生になる梯君のこれからの活躍を大いに期待したいと思います。

|