第53回 今年のエリザベート国際音楽コンクールは「声楽」部門

2014年5月21日

先週14日から始まった今年のエリザベート・コンクールは昨日までに一次予選、そしてセミ・ファイナルが終了し、12人に絞られたファイナリストは今月28~31日の本番に臨みます。今年は「声楽」の年で、一次予選には世界27ヵ国から73人の声楽家の卵が「クラシック音楽界を代表する登竜門」と言われる難関に挑戦。本選出場者の男女比は女子57人に対し男子はわずかに16名で、残念ながら、その中に日本人の男女は一人もおりませんでした。一次予選に最も多くの出場者を出したのは韓国の12人で、2番目のフランス(8名)より4人も多く、ダントツです。中国は4人の出場者を出しました。この本選に出場するには参加希望者214人の中からビデオ(DVD)審査で選抜されなければならず、既にこの段階で倍率は3倍になっています。本選では一次予選から3倍の関門を通過してセミ・ファイナルに進み、最後にその半数の12人がファイナリストになるのですが、昨晩の発表によればその中にアジアから韓国人4人、中国人1人が含まれています。サプライズは地元のベルギーが6人の本選出場者のうちセミ・ファイナリストを5人(そのうち2人がファイナリスト)出したことでしょうか。なお、日本人はエリザベート・コンクールの声楽部門で上位入賞者を出したことは過去に一度もなく、バイオリンやピアノ部門に比べると苦手にしている部門です。プロの声楽家として国際的に活躍している日本人は決して少なくはありませんので、今回のようにエリザベート・コンクールの本選に一人も出場出来ないという状況は些か謎ですね・・・。

<マリロー基金とベルギー・メディア>

先日、マリロー基金スカラシップへの最終候補者3名の面接が行われ、私も昨年に続き審査委員を務めました。この基金はベルギー人の篤志家がボードワン財団に毎年1万ドル近くを寄付され、これを財源としてベルギー人のジャーナリスト1名の日本取材を支援(旅費・取材費等で合計約70万円まで)するものです。ベルギーのメデイア、特に新聞は日本に比べれば発行部数も少なく、総じて資金難の状況にあって、海外に特派員を配置する余裕もほとんどないようです。従って、極東の島国・日本について独自取材による掘り下げた記事が掲載されることはなく、一般読者にとって日本は「未知の国」のままなのです。先述したベルギー人の篤志家はこうした事情を憂慮し私財を擲ってベルギー人ジャーナリストに日本取材の資金を提供しているのです。この人は、かつて広告代理店業を営み、ベルギーに進出する日本企業とも深いビジネス関係があったようで、今でも日白協会兼商工会議所(BJA)の理事を務めています。彼のお嬢さんはルーヴァン・カトリック大学(KUL)で日本語・日本学を勉強され、今では父親と同じ業界で活躍しています。この父娘も最終審査である面接の審査委員を務めており、選ばれたのは28歳の若手ジャーナリストでした。日本のベンチャービジネスの現状を取材したいとのことで、10月に2週間に亘る取材旅行を企画しています。どのような記事が紙面に掲載されることになるか、今から楽しみです。

<ブリュッセルのオートワールド>

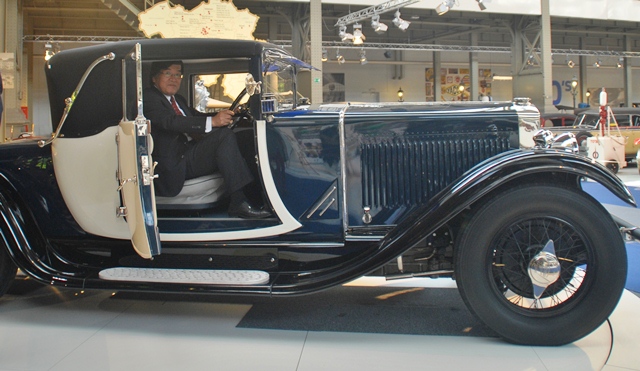

先週、FEBIAC(ベルギー自動車連盟)のヴァン・カーン会長から招待を受け、ブリュッセル市内のサンカントネールにある「オートワールド」を見学しました。ここは、自動車にまつわるベルギーの歴史が文字通り一望出来る博物館であり、300台近いクラシック・カーが実物展示されています。ミネルバやエクセルシオールといった1920年代までベルギーで生産されていた超高級車が往年の雄姿そのままに展示されていますので、クラシック・カー・マニアには絶対お勧めの場所です。 先週、FEBIAC(ベルギー自動車連盟)のヴァン・カーン会長から招待を受け、ブリュッセル市内のサンカントネールにある「オートワールド」を見学しました。ここは、自動車にまつわるベルギーの歴史が文字通り一望出来る博物館であり、300台近いクラシック・カーが実物展示されています。ミネルバやエクセルシオールといった1920年代までベルギーで生産されていた超高級車が往年の雄姿そのままに展示されていますので、クラシック・カー・マニアには絶対お勧めの場所です。

ところで、ベルギーにおける自動車生産と言えば今日ではアウディとボルボの2社が残るのみで、フォルクスワーゲン、ルノー、オペルに続き、フォードの年内撤退も既に確定しています。トヨタの欧州本社はブリュッセルにあるのですが、製造は英国とフランスで行われています。最近、ベルギー人の友人から「ベルギー自動車大全」という分厚い本をいただき、興味本位で読んでいたら、自動車産業の黎明期である19世紀末にベルギーは世界でトップ・クラスの自動車生産大国(メーカーが何と250社!)で、当時としては最高級の乗用車を世界中に輸出していたことを知り、意外な感じがしました。しかし、第一次世界大戦で国土が蹂躙され多くの工場が破壊されたベルギーに、大量生産時代に入った世界の自動車産業に伍する力はなく、1929年の世界恐慌を境にベルギー独自ブランドの自動車生産は終わったようです。第二次世界大戦後は欧米の主要な自動車メーカーがベルギーに組立工場を設立して自動車の生産自体は続いたのですが、20世紀の後半に入りこれらメーカーが発展途上国に生産拠点を移し始めると、ベルギーからは1社また1社と撤退が続き、今日に至っているという訳です。ところで、世界で初めて時速100kmを超える自動車を製造したのがベルギーであることを御存じでしょうか。1899年にカミール・ジュナジーというベルギー人レーサー-が「ラ・ジャメ・コンタント」という電気自動車で時速105kmを記録したそうですが、まあ、そんなマニアックな知識を持つ人は余程変わった人ということになりそうですね。 ところで、ベルギーにおける自動車生産と言えば今日ではアウディとボルボの2社が残るのみで、フォルクスワーゲン、ルノー、オペルに続き、フォードの年内撤退も既に確定しています。トヨタの欧州本社はブリュッセルにあるのですが、製造は英国とフランスで行われています。最近、ベルギー人の友人から「ベルギー自動車大全」という分厚い本をいただき、興味本位で読んでいたら、自動車産業の黎明期である19世紀末にベルギーは世界でトップ・クラスの自動車生産大国(メーカーが何と250社!)で、当時としては最高級の乗用車を世界中に輸出していたことを知り、意外な感じがしました。しかし、第一次世界大戦で国土が蹂躙され多くの工場が破壊されたベルギーに、大量生産時代に入った世界の自動車産業に伍する力はなく、1929年の世界恐慌を境にベルギー独自ブランドの自動車生産は終わったようです。第二次世界大戦後は欧米の主要な自動車メーカーがベルギーに組立工場を設立して自動車の生産自体は続いたのですが、20世紀の後半に入りこれらメーカーが発展途上国に生産拠点を移し始めると、ベルギーからは1社また1社と撤退が続き、今日に至っているという訳です。ところで、世界で初めて時速100kmを超える自動車を製造したのがベルギーであることを御存じでしょうか。1899年にカミール・ジュナジーというベルギー人レーサー-が「ラ・ジャメ・コンタント」という電気自動車で時速105kmを記録したそうですが、まあ、そんなマニアックな知識を持つ人は余程変わった人ということになりそうですね。

<ブリュッセルの海鮮フェア>

2週間前、ブリュッセル郊外の展示会場で、世界最大規模と言われる「海鮮フェア」が開催されました。今年が22回目の開催で、参加企業が1700社、来場者は専門の業者を中心に3日間で25000人を見込んでいるとのことでした。日本企業はJETROのブースに出展した7社の他に、独自に8~9社が出展していたようです。驚いたのは中国からの出展企業の多さで、何と水産物と加工機械を取り扱う企業の合計で196社。第2位のスペイン企業146社、第3位のフランス企業127社を大きく引き離しています。EU域外からEU諸国に水産物を輸出するには国際衛生基準であるHACCPという認定制度をパスした工場からの輸出でなければなりません。日本でこの認定工場になっているのは未だ 2週間前、ブリュッセル郊外の展示会場で、世界最大規模と言われる「海鮮フェア」が開催されました。今年が22回目の開催で、参加企業が1700社、来場者は専門の業者を中心に3日間で25000人を見込んでいるとのことでした。日本企業はJETROのブースに出展した7社の他に、独自に8~9社が出展していたようです。驚いたのは中国からの出展企業の多さで、何と水産物と加工機械を取り扱う企業の合計で196社。第2位のスペイン企業146社、第3位のフランス企業127社を大きく引き離しています。EU域外からEU諸国に水産物を輸出するには国際衛生基準であるHACCPという認定制度をパスした工場からの輸出でなければなりません。日本でこの認定工場になっているのは未だ 29施設に過ぎないそうですが、中国には567の認定工場があり、EUへの本格的な水産物輸出(2010年のデータで15.6億ユーロ;日本の約40倍)を展開しているのです。

日本の場合は古来の施設で加工している中小の工場が多く、輸出全体の2~3%に過ぎないEU向け輸出(昨年は50億円)のためにHACCPの認定取得を目的とした新たな投資(工場改築など)を行うことをためらう業者が多いのです。そのため、日本の業者の中には中国の工場で加工してEUに輸出しているところも少なくないようです。なお、JETROのブースに出展している「カネダイ」という冷凍のホタテとカニを取り扱っている水産業者の話によると、これらの水産物の大半をアフリカのナミビアで仕入れ、中国の工場で加工してから日本に輸入しているとのことです。日本食ブームのおかげでヨーロッパ人も寿司や刺身を多く食するようになっているのですが、そこに介在しているのは中国や韓国、タイ、ベトナムなどの業者のようですので、是非日本企業にも奮起して欲しいと思います。 29施設に過ぎないそうですが、中国には567の認定工場があり、EUへの本格的な水産物輸出(2010年のデータで15.6億ユーロ;日本の約40倍)を展開しているのです。

日本の場合は古来の施設で加工している中小の工場が多く、輸出全体の2~3%に過ぎないEU向け輸出(昨年は50億円)のためにHACCPの認定取得を目的とした新たな投資(工場改築など)を行うことをためらう業者が多いのです。そのため、日本の業者の中には中国の工場で加工してEUに輸出しているところも少なくないようです。なお、JETROのブースに出展している「カネダイ」という冷凍のホタテとカニを取り扱っている水産業者の話によると、これらの水産物の大半をアフリカのナミビアで仕入れ、中国の工場で加工してから日本に輸入しているとのことです。日本食ブームのおかげでヨーロッパ人も寿司や刺身を多く食するようになっているのですが、そこに介在しているのは中国や韓国、タイ、ベトナムなどの業者のようですので、是非日本企業にも奮起して欲しいと思います。

<金沢市から来た少年・少女ジャズ・バンド>

日本の金沢市とベルギーのゲント市が長年に亘り姉妹提携していることは前に御紹介しましたが、先月の末、こうした縁で、金沢市から「ジャズ21」というジュニア・ジャズ・オーケストラの一行20名がゲント市を訪れ、同市が開催中の「ジャズ・フェスティヴァル」で見事な演奏を披露してくれました。私が訪問した日はユネスコが「国際ジャズの日」に指定している日だったようで、夕刻に野外で行われた演奏会にはゲント市のテルモント市長も顔を見せてくれました。 日本の金沢市とベルギーのゲント市が長年に亘り姉妹提携していることは前に御紹介しましたが、先月の末、こうした縁で、金沢市から「ジャズ21」というジュニア・ジャズ・オーケストラの一行20名がゲント市を訪れ、同市が開催中の「ジャズ・フェスティヴァル」で見事な演奏を披露してくれました。私が訪問した日はユネスコが「国際ジャズの日」に指定している日だったようで、夕刻に野外で行われた演奏会にはゲント市のテルモント市長も顔を見せてくれました。

「ジャズ21」のメンバーは小学生から高校生まで幅が広く、小さな小学6年生の男子がドラムを、また同学年の女子がトランペットを上手に演奏していることに驚きました。金沢市では金沢芸術創造財団が運営する「市民芸術村」にミュージック工房を設け、若手の音楽家を育てている他、演劇や美術の部門もあって、市民が広く芸術に親しめる環境が整備されているようです。金沢市とゲント市の姉妹都市交流は極めて緊密で、国際的な市民交流のモデル・ケースになっており、今後の一層の発展が期待されます。 「ジャズ21」のメンバーは小学生から高校生まで幅が広く、小さな小学6年生の男子がドラムを、また同学年の女子がトランペットを上手に演奏していることに驚きました。金沢市では金沢芸術創造財団が運営する「市民芸術村」にミュージック工房を設け、若手の音楽家を育てている他、演劇や美術の部門もあって、市民が広く芸術に親しめる環境が整備されているようです。金沢市とゲント市の姉妹都市交流は極めて緊密で、国際的な市民交流のモデル・ケースになっており、今後の一層の発展が期待されます。

<ブルーノ・ルサトと二村よしみ展>

今月の初め、ベルギー人の個人の邸宅でパリに在住する日本人陶芸家の作品の展覧会が開催され、ユニークな作品の数々を鑑賞して来ました。このベルギー人女性は日本の高級民芸品のコレクターであった実兄のブルーノ・ルサト氏(故人)の遺志を継いで、これら民芸品を展示するために自宅を美術館に改築しており、今回もお気に入りの女性陶芸家である二村よしみさんの作品展を開催したという訳です。 今月の初め、ベルギー人の個人の邸宅でパリに在住する日本人陶芸家の作品の展覧会が開催され、ユニークな作品の数々を鑑賞して来ました。このベルギー人女性は日本の高級民芸品のコレクターであった実兄のブルーノ・ルサト氏(故人)の遺志を継いで、これら民芸品を展示するために自宅を美術館に改築しており、今回もお気に入りの女性陶芸家である二村よしみさんの作品展を開催したという訳です。

小雨降る夕刻にご自宅を訪ねると、美術愛好家ら20人ほどが集まっており、どうした事情からかベルギーの外務大臣であるディディエ・レンデルス氏も遅れて合流されました。私は挨拶の中で、二村さんの作品が「土と水と火」をモチーフにしていることから、日本の縄文文化に見る火炎式土器の伝統を現代に甦らせたようだと申し上げました。濃い粘土色の素焼きの陶器をデフォルメし表面に白い磁器の微細な破片を張り付けた作品は甚だユニークで、置物として鑑賞しても花瓶として利用しても良いようです。なお、今回の展覧会を開催したベルギー人女性は室町時代から江戸時代にかけて製作された日本の高級民芸品をこよなく愛されており、私も前回訪問した際にそのコレクションの素晴らしさに驚きました。ベルギーに滞在していて熱狂的な日本ファンというベルギー人にお会いすることは珍しくないのですが、ルサト家はその代表格ですね。 小雨降る夕刻にご自宅を訪ねると、美術愛好家ら20人ほどが集まっており、どうした事情からかベルギーの外務大臣であるディディエ・レンデルス氏も遅れて合流されました。私は挨拶の中で、二村さんの作品が「土と水と火」をモチーフにしていることから、日本の縄文文化に見る火炎式土器の伝統を現代に甦らせたようだと申し上げました。濃い粘土色の素焼きの陶器をデフォルメし表面に白い磁器の微細な破片を張り付けた作品は甚だユニークで、置物として鑑賞しても花瓶として利用しても良いようです。なお、今回の展覧会を開催したベルギー人女性は室町時代から江戸時代にかけて製作された日本の高級民芸品をこよなく愛されており、私も前回訪問した際にそのコレクションの素晴らしさに驚きました。ベルギーに滞在していて熱狂的な日本ファンというベルギー人にお会いすることは珍しくないのですが、ルサト家はその代表格ですね。

|