第5回 成瀬巳喜男@ブリュッセル

2017年10月16日

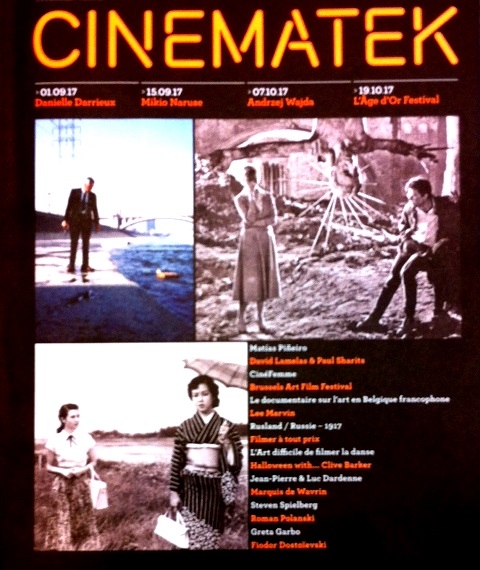

9月15日から10月18日までの間、ブリュッセルの中心部にあるCINEMATEKにおいて、成瀬巳喜男監督の映画作品を紹介する催しがありました。 9月15日から10月18日までの間、ブリュッセルの中心部にあるCINEMATEKにおいて、成瀬巳喜男監督の映画作品を紹介する催しがありました。

成瀬巳喜男による現存する中で最も古い監督作品である1931年のサイレント映画「腰弁頑張れ」から、1930年代に映画監督としての評価を高めた「妻よ薔薇のやうに」、「鶴八鶴次郎」、「歌行燈」といった作品を経て、「浮雲」をはじめとする1950年代の数々の代表作、そして亡くなる2年前1967年の最後の作品「乱れ雲」に至る合計20の作品が連続して上映されました。一人の日本人映画監督の作品がこれほど集中的に上映され、その全貌が余すところなく海外の映画ファンに紹介される機会は稀だと言えるでしょう。

この機会に、ベルギーの映画ファンの方々が成瀬巳喜男監督とその作品への理解を大いに深めてくれたのではないかと期待されます。この催しの実現に尽力してくれたCINEMATEKの関係者の方々と、この企画の実現を可能にした国際交流基金に、心から感謝したいと思います。

率直に言って、日本映画に特別に造詣の深い方々を除くと、成瀬巳喜男は必ずしも馴染み深い映画監督でなかったのではないでしょうか。その理由の一つには、同時代に強力なライバルが存在していたことが挙げられます。溝口健二、小津安二郎、黒澤明の3人は、いずれも成瀬巳喜男の同時代人であり、早くから海外でも高い評価を得て来た映画監督です。これら3人に比べると、成瀬巳喜男が今ひとつ有名でないというのは否定し難い事実でしょう。

もう一つの理由として考えられるのは、彼の作品自体がいわゆる「ドラマチック」なものではないということです。成瀬巳喜男の作品は、多くの場合庶民の日常生活が中心で、迫力のあるアクションシーンや暴力シーンとは無縁のものです。したがって、通好みではあっても、必ずしも一般受けするとは言い切れません。 もう一つの理由として考えられるのは、彼の作品自体がいわゆる「ドラマチック」なものではないということです。成瀬巳喜男の作品は、多くの場合庶民の日常生活が中心で、迫力のあるアクションシーンや暴力シーンとは無縁のものです。したがって、通好みではあっても、必ずしも一般受けするとは言い切れません。

それでは、成瀬巳喜男が日本を代表する映画監督の一人として、こうして海外でもその作品が紹介されるのは何故でしょうか。私には、彼が実に繊細に映画作りをしていることではないかと思えます。成瀬監督は、登場人物の感情の襞を丹念に描いています。彼の作品の中では、情感の微妙な変化が色合い豊かに表現されているのです。それは、時には、気だるく、もの憂く、物悲しく。時には、情熱的で、衝動的で、本能的で。時には、憎らしく、苦しく、悩ましく。

成瀬監督の作品では、多くの場合、女性の主人公がその中心に位置付けられ、女性の主人公の中に映画監督としての彼の才能が注ぎ込まれているように思えます。女性の主人公が重要であるからこそ、彼は、それぞれの作品でその時代を代表する女優を起用したのでしょう。成瀬作品に当時の名だたる女優が勢揃いしているのは、こうした理由からだと思えます。

今回、1930年代から60年代まで、40年近くにわたる成瀬巳喜男の監督作品を上映しましたが、そこには、変貌して行く日本そのものとその中での日本人の生活が描かれています。初期の作品は、もちろん戦前の伝統的で農業中心の日本社会を背景としたものです。やがて第二次世界大戦の影が感じられる作品があり、終戦直後で映画の製作が難しかった時代を経て、戦後の復興期の日本社会を背景とした作品が作られました。やがて、晩年の作品は、高度経済成長の時期に突入し、近代化と都市化を急速に進めて行く日本社会を背景としたものになりました。

成瀬巳喜男監督は、実際に、こうした時代の変化の様子を、庶民の日常生活に視点を置きながら丹念に描いています。その意味で、彼の作品を続けて見ていると、時代の変遷を感じ取ることが出来ます。もちろん、成瀬監督の眼は、何よりも時代が変遷する中での人々の心情に向けられていたように思います。人々の心情は、生活のように容易には変わらないことが伝わって来るように思えます。

つい最近、日本でのメディアの報道の中で、成瀬巳喜男監督に言及した発言を見つけて、思わず嬉しくなりました。それは、現代の日本で活躍中の行定勲監督が、最新作「ナラタージュ」について語った際のものでした。行定監督は、成瀬監督を大変に尊敬していること、中でも「浮雲」を特別に大切な作品と考え、映画作りに当たり意識していることを述べておられました。

映画「ナラタージュ」は、人気の高い俳優を起用し、既に日本国内で評判となっているようです。海外に在住していると見ることが出来ませんが、成瀬巳喜男監督や「浮雲」の影響が出ているのかどうか、確かめてみたい気持ちになります。

|