第35回 アダモの歌声で甦る青春

2013年11月12日

サルバトーレ・アダモの「雪が降る」は私の世代の者にとっては忘れられない名曲であり、青春の思い出の一部ですらあります。失恋した時にこの曲を聴き、余りの切なさに涙した若者も当時は多かったのではないでしょうか。アダモ(フランスかイタリアの歌手だと思っている日本人が多いようですが、彼はベルギー人です)には、この他にも「サン・トワ・マミー」や「インシャラー」など多くのヒット曲があり、日本での公演回数が30回を超えるという「親日家」の一面もあります。日本語で歌っている曲もあって日本人にとっては馴染みやすい歌手です。そのアダモも今月70歳の誕生日(歌手生活50周年)を迎え、先日の夜、ブリュッセル市内の劇場で誕生日を記念するコンサートが開催されました。会場は高齢者の多いアダモ・ファンでほぼ埋め尽くされておりました。私は、コンサート会場で彼の名曲の数々を聞きながら、柄にもなく「過ぎ去りし青春の日々」を思い出し胸が熱くなりました。学生時代に聞いたアダモのハスキーな歌声は衝撃的で、今も耳の奥に残っています。「歌は世につれ、世は歌につれ」と言いますが、一人ひとりの人生も各々が生きた時代のヒット曲の中に包まれていることを感じた一夜でした。 サルバトーレ・アダモの「雪が降る」は私の世代の者にとっては忘れられない名曲であり、青春の思い出の一部ですらあります。失恋した時にこの曲を聴き、余りの切なさに涙した若者も当時は多かったのではないでしょうか。アダモ(フランスかイタリアの歌手だと思っている日本人が多いようですが、彼はベルギー人です)には、この他にも「サン・トワ・マミー」や「インシャラー」など多くのヒット曲があり、日本での公演回数が30回を超えるという「親日家」の一面もあります。日本語で歌っている曲もあって日本人にとっては馴染みやすい歌手です。そのアダモも今月70歳の誕生日(歌手生活50周年)を迎え、先日の夜、ブリュッセル市内の劇場で誕生日を記念するコンサートが開催されました。会場は高齢者の多いアダモ・ファンでほぼ埋め尽くされておりました。私は、コンサート会場で彼の名曲の数々を聞きながら、柄にもなく「過ぎ去りし青春の日々」を思い出し胸が熱くなりました。学生時代に聞いたアダモのハスキーな歌声は衝撃的で、今も耳の奥に残っています。「歌は世につれ、世は歌につれ」と言いますが、一人ひとりの人生も各々が生きた時代のヒット曲の中に包まれていることを感じた一夜でした。

<創立50周年を祝ったBJA>

3日前の土曜日の夜、ブリュッセル郊外のコロニアル・パレスを会場に、ベルギー・日本協会(BJA)の創立50周年を記念するガラ夕食会が開催されました。ベルギー王室からロラン王子・クレア王女両殿下が隣席され、半世紀に亘るBJAの活動を高く評価されて、その名称に「王立(ロイヤル)」のタイトルを冠する名誉を与えられました。この団体はベルギーと日本の企業関係者を主な会員として両国関係発展のためにさまざまな親睦活動を行って来ており、この夜の夕食会にも260名近い会員が正装して参加しました。本稿(第7回)でも既に紹介した通り、BJAには20世紀初頭に遡る前身の組織があり、両国の企業人の手で、友好と親善の輪が拡げられて来た歴史は誠に特筆に値します。

<ワロン地域における第一次世界大戦100周年記念行事の開始式典>

1週間ほど前の夜、ナミュール市(ブリュッセルの南東65km)において第一次世界大戦(1914-18年)を記念するワロン地域(フランス語圏)の諸行事の皮切りとなる式典が開催され、出席して来ました。市内中心部にある劇場を会場とする式典にはワロン地域政府のデモット首相を始め、数百人の関係者が出席して、ベルギーを主戦場の1つとする人類最初の世界戦争の悲惨さを想起し、非戦闘員を含めて二千万人以上と言われる犠牲者の御霊を追悼しました。1914年、ドイツ帝国軍は中立国ベルギーに侵攻し、その国土の大半を占領し、フランス東部及び北部にまで軍を進めました。これに対して、英国、カナダ、オーストラリアなどの英連邦軍がフランス軍と共に反攻に出、最後には米国が大規模に参戦して1918年にドイツを降伏に追い込んだのです。日本は、日英同盟を背景に1914年8月にドイツに宣戦布告して中国東部でドイツ軍と地上戦を展開、インド洋や地中海でも英国やフランスの商船などの護衛・救助を目的にドイツ海軍と戦闘を交えました。この間、日本人将兵にも多数の犠牲者が出ています。この夜の式典にはフランスと英国の駐ベルギー大使に加えてドイツの大使も来賓として招待されており、それぞれが追悼の言葉を述べました。私の同僚でもあるドイツの大使にとっては決して居心地の良い式典ではなかったと思いますが、大変立派なスピーチをされました。加害国としての反省の弁を述べつつも、自分の身内にも犠牲者が出たことに触れ、今や近隣諸国との友好を第一に欧州の統合を推進したいという決意を表明したのです。来年から4年間に亘り多くの記念行事がベルギー各地で開催される予定ですが、これに出席し続けるドイツの代表の苦衷は察するに余りあるものがあります。 1週間ほど前の夜、ナミュール市(ブリュッセルの南東65km)において第一次世界大戦(1914-18年)を記念するワロン地域(フランス語圏)の諸行事の皮切りとなる式典が開催され、出席して来ました。市内中心部にある劇場を会場とする式典にはワロン地域政府のデモット首相を始め、数百人の関係者が出席して、ベルギーを主戦場の1つとする人類最初の世界戦争の悲惨さを想起し、非戦闘員を含めて二千万人以上と言われる犠牲者の御霊を追悼しました。1914年、ドイツ帝国軍は中立国ベルギーに侵攻し、その国土の大半を占領し、フランス東部及び北部にまで軍を進めました。これに対して、英国、カナダ、オーストラリアなどの英連邦軍がフランス軍と共に反攻に出、最後には米国が大規模に参戦して1918年にドイツを降伏に追い込んだのです。日本は、日英同盟を背景に1914年8月にドイツに宣戦布告して中国東部でドイツ軍と地上戦を展開、インド洋や地中海でも英国やフランスの商船などの護衛・救助を目的にドイツ海軍と戦闘を交えました。この間、日本人将兵にも多数の犠牲者が出ています。この夜の式典にはフランスと英国の駐ベルギー大使に加えてドイツの大使も来賓として招待されており、それぞれが追悼の言葉を述べました。私の同僚でもあるドイツの大使にとっては決して居心地の良い式典ではなかったと思いますが、大変立派なスピーチをされました。加害国としての反省の弁を述べつつも、自分の身内にも犠牲者が出たことに触れ、今や近隣諸国との友好を第一に欧州の統合を推進したいという決意を表明したのです。来年から4年間に亘り多くの記念行事がベルギー各地で開催される予定ですが、これに出席し続けるドイツの代表の苦衷は察するに余りあるものがあります。

<トヨタのテクニカル・センター>

先月末、ザベンテム(ブリュッセルの北東郊外)にあるトヨタのテクニカル・センターを訪問しました。このセンターではヨーロッパで販売されるトヨタ車に関する調査と研究が行われており、デザイン研究から性能試験まで緻密な作業が行われている様子を見学することが出来ました。従業員は800人ほどですが、そのうち日本から派遣されている人が150人近くいるそうです。ベルギーに進出している日本企業の中では最も日本人比率の高い会社です。車に関して興味深いことは、ヨーロッパ人と日本人との間で嗜好が大きく異なっていることで、日本モデルのトヨタ車の多くがヨーロッパでは必ずしも人気がなく、独自のヨーロッパ・モデルを導入する必要があるようです。座席シート1つをとっても、日本人は身長差が少ないのに対し、ヨーロッパ人は差が大きく、従って運転席にはシートの高さを調節するアジャスターが不可欠なようです。トヨタ車は日本市場では50%近い圧倒的なシェアを誇っており、米国でも14~15%のシェアを占めていますが、ヨーロッパでは4~5%(そのうち3分の2はメイド・イン・ヨーロッパ)に過ぎません。私は、個人的に知り合ったベルギーの友人でトヨタ車を愛車としている人をたくさん知っていますが、シェアで見る限りまだまだ成長する余地があるように思います。トヨタ車、そして日本車の良さを一人でも多くのヨーロッパ人に知って欲しいですね。 先月末、ザベンテム(ブリュッセルの北東郊外)にあるトヨタのテクニカル・センターを訪問しました。このセンターではヨーロッパで販売されるトヨタ車に関する調査と研究が行われており、デザイン研究から性能試験まで緻密な作業が行われている様子を見学することが出来ました。従業員は800人ほどですが、そのうち日本から派遣されている人が150人近くいるそうです。ベルギーに進出している日本企業の中では最も日本人比率の高い会社です。車に関して興味深いことは、ヨーロッパ人と日本人との間で嗜好が大きく異なっていることで、日本モデルのトヨタ車の多くがヨーロッパでは必ずしも人気がなく、独自のヨーロッパ・モデルを導入する必要があるようです。座席シート1つをとっても、日本人は身長差が少ないのに対し、ヨーロッパ人は差が大きく、従って運転席にはシートの高さを調節するアジャスターが不可欠なようです。トヨタ車は日本市場では50%近い圧倒的なシェアを誇っており、米国でも14~15%のシェアを占めていますが、ヨーロッパでは4~5%(そのうち3分の2はメイド・イン・ヨーロッパ)に過ぎません。私は、個人的に知り合ったベルギーの友人でトヨタ車を愛車としている人をたくさん知っていますが、シェアで見る限りまだまだ成長する余地があるように思います。トヨタ車、そして日本車の良さを一人でも多くのヨーロッパ人に知って欲しいですね。

<ルーヴァン・カトリック大学(KUL)の日本週間>

先週、ルーヴァン・カトリック大学(KUL)で「日本週間」が開催され、私は初日の式典で挨拶する機会を得ました。この文化行事は、日本の関西大学と提携して2年に一度の頻度で開催されており、今回が4回目。来賓として吉田栄司副学長ほか数名の教授が日本からお出でになり、式典に臨まれておりました。この式典に先立って「ポップ・カルチャーと日本文化」に関するシンポジウムが開催されており、式典の後にも関西大学の学生による日本拳法のデモンストレーションが行われました。関西大学は大阪の吹田市に本校がある私立大学で、1886年に法律学校として創立されたようですが、現在は3万人近い学生を擁する総合大学になっています。ルーヴァン・カトリック大学(KUL)とは創立100周年に当たる1986年に協定が締結され、多くの教授・研究者の交流の他、留学生の交換も行われています。2006年には関西大学に「日本・EU研究センター」が設立され、このセンターがルーヴァン・カトリック大学(KUL)の日本研究学科と共同で「日本週間」の実施に当たっているようです。多くの大学が国際的な交流・協力プログラムを有していますが、実体を伴うことなく形骸化する例も多い中、ルーヴァン・カトリック大学(KUL)と関西大学のように実質的な交流活動が持続的に展開されているのは称賛に値すると思います。 先週、ルーヴァン・カトリック大学(KUL)で「日本週間」が開催され、私は初日の式典で挨拶する機会を得ました。この文化行事は、日本の関西大学と提携して2年に一度の頻度で開催されており、今回が4回目。来賓として吉田栄司副学長ほか数名の教授が日本からお出でになり、式典に臨まれておりました。この式典に先立って「ポップ・カルチャーと日本文化」に関するシンポジウムが開催されており、式典の後にも関西大学の学生による日本拳法のデモンストレーションが行われました。関西大学は大阪の吹田市に本校がある私立大学で、1886年に法律学校として創立されたようですが、現在は3万人近い学生を擁する総合大学になっています。ルーヴァン・カトリック大学(KUL)とは創立100周年に当たる1986年に協定が締結され、多くの教授・研究者の交流の他、留学生の交換も行われています。2006年には関西大学に「日本・EU研究センター」が設立され、このセンターがルーヴァン・カトリック大学(KUL)の日本研究学科と共同で「日本週間」の実施に当たっているようです。多くの大学が国際的な交流・協力プログラムを有していますが、実体を伴うことなく形骸化する例も多い中、ルーヴァン・カトリック大学(KUL)と関西大学のように実質的な交流活動が持続的に展開されているのは称賛に値すると思います。

<モンスの音楽学校>

10日ほど前、モンス市にあるコンセルヴァトワールを訪問し、ベルギーの地方都市における音楽教育の現状を視察して来ました。この学校は、1948年の創立ですが、昨年の初めに他の芸術学校と統合され、今ではモンス芸術大学(ARTS2)の音楽学部のような存在になっています。最近、ある偶然からストッケム学長と知り合い、学校訪問の招待を受けました。17世紀初頭に寄宿女学校として建てられたという校舎は古色蒼然としており、既に19世紀の初めには地元の音楽学校として使われ始めていたそうです。コンセルヴァトワールの学生数は250人で、美術や演劇の学部を合わせても650人という小さな大学です。ストッケム学長は私の訪問に当たり日本人の先生(ピアノ科)と女子学生2人に予め声をかけてくれていたようで、しばし懇談することが出来ました。美術学校の方にも近く製本学の講師に就任するという日本人の男性がおり、一緒にお会いしました。ベルギーの場合、国公立のコンセルヴァトワールは首都ブリュッセルの2校の他、ゲント、リエージュ及びアントワープの各都市にもあり、モンス校は6校目で最も新しいのだそうです。わずか数人とは言え、こうした地方都市にも日本人の先生や学生がいるのは驚きですね。 10日ほど前、モンス市にあるコンセルヴァトワールを訪問し、ベルギーの地方都市における音楽教育の現状を視察して来ました。この学校は、1948年の創立ですが、昨年の初めに他の芸術学校と統合され、今ではモンス芸術大学(ARTS2)の音楽学部のような存在になっています。最近、ある偶然からストッケム学長と知り合い、学校訪問の招待を受けました。17世紀初頭に寄宿女学校として建てられたという校舎は古色蒼然としており、既に19世紀の初めには地元の音楽学校として使われ始めていたそうです。コンセルヴァトワールの学生数は250人で、美術や演劇の学部を合わせても650人という小さな大学です。ストッケム学長は私の訪問に当たり日本人の先生(ピアノ科)と女子学生2人に予め声をかけてくれていたようで、しばし懇談することが出来ました。美術学校の方にも近く製本学の講師に就任するという日本人の男性がおり、一緒にお会いしました。ベルギーの場合、国公立のコンセルヴァトワールは首都ブリュッセルの2校の他、ゲント、リエージュ及びアントワープの各都市にもあり、モンス校は6校目で最も新しいのだそうです。わずか数人とは言え、こうした地方都市にも日本人の先生や学生がいるのは驚きですね。

<ルーヴァン・カトリック大学(KUL)の日本週間>

今月の初め、ブリュッセル市内の巨大展示場を会場に、日本のポップ・カルチャーの祭典とも言うべき「ジャパン・エクスポ」が開催されました。この一大文化イベントはフランスにある民間会社が開催しており、ブリュッセルでの開催は今年が3回目となります(「よもやま話」第1回ご参照)。パリでは10年以上前から開催しており、今年は4日間で延べ23万人の来場者を集めたようです。ブリュッセルでは未だパリの規模には至らず、私が会場を訪ねた初日の段階の話では、3日間で延べ3万人の来場者を見込んでいるとのことでした。今年のイベントも、昨年と同様、日本文化に関するものなら何でもありの状況だったのですが、ベルギーの若者を惹き付けたのは、やはりコスプレ大会だったようです。この大会の会場となったのは数百人が入れる広い特設ホールでしたが、毎回立ち見が出るほどの人気でした。 今月の初め、ブリュッセル市内の巨大展示場を会場に、日本のポップ・カルチャーの祭典とも言うべき「ジャパン・エクスポ」が開催されました。この一大文化イベントはフランスにある民間会社が開催しており、ブリュッセルでの開催は今年が3回目となります(「よもやま話」第1回ご参照)。パリでは10年以上前から開催しており、今年は4日間で延べ23万人の来場者を集めたようです。ブリュッセルでは未だパリの規模には至らず、私が会場を訪ねた初日の段階の話では、3日間で延べ3万人の来場者を見込んでいるとのことでした。今年のイベントも、昨年と同様、日本文化に関するものなら何でもありの状況だったのですが、ベルギーの若者を惹き付けたのは、やはりコスプレ大会だったようです。この大会の会場となったのは数百人が入れる広い特設ホールでしたが、毎回立ち見が出るほどの人気でした。

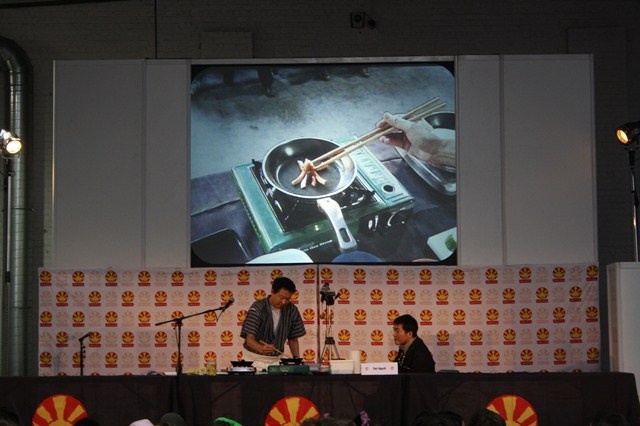

この特設ホールの外でも、マンガやアニメ、PCゲームのキャラクターに扮した若者があちこちを闊歩しており、私も思わずカメラを向けてしまいました。今回、わが大使館は、少しだけ趣向をこらし、日本語や折り紙の教室に加え、日本食の弁当作りのデモンストレーションや癒し系ロボットである「パロ」の解説付き実演などを企画しました。これらも結構受けていたように思います。「ジャパン・エクスポ」はパリとブリュッセルに続き、今年から米国の西海岸でも開催したそうで、いよいよ大西洋の両岸にまたがるイベントになって来ました。ベルギー・メディアによる報道も扱いが大きく、日本のポップ・カルチャーが普遍的に受け入れられていることを実感します。 この特設ホールの外でも、マンガやアニメ、PCゲームのキャラクターに扮した若者があちこちを闊歩しており、私も思わずカメラを向けてしまいました。今回、わが大使館は、少しだけ趣向をこらし、日本語や折り紙の教室に加え、日本食の弁当作りのデモンストレーションや癒し系ロボットである「パロ」の解説付き実演などを企画しました。これらも結構受けていたように思います。「ジャパン・エクスポ」はパリとブリュッセルに続き、今年から米国の西海岸でも開催したそうで、いよいよ大西洋の両岸にまたがるイベントになって来ました。ベルギー・メディアによる報道も扱いが大きく、日本のポップ・カルチャーが普遍的に受け入れられていることを実感します。

|