第51回 去る人、来る人

2014年5月2日

先日から私の3代前の駐ベルギー日本大使であった方がブリュッセルに滞在し、今朝のフライトで帰国されました。彼は、2006年末にベルギーでの任務を終え、退官した後もベルギー企業で役員を務め、年に数回、役員会に出席するためにベルギーを訪れておりました。ただ、今回の役員会を最後に役職を離れることになったそうで、今後はベルギーに来る機会もめっきり少なくなるのではないかとのことでした。「よもやま話」(第16回)で申し上げたように、私は、日本の駐ベルギー大使としては26代目に当たり、戦後だけに限れば20代目になります。日本の外交官の場合、予め定められた任期(在任期間)というものはなく、その意味で赴任時に果たしてどのくらいの期間勤務することになるのか不明ですので、何となく落ち着かないところがあります。戦後(1952年以降)の駐ベルギー大使の在任期間を振り返ってみると、最も長い人が5年間、短い人は1年8ヵ月で、かなりの幅があります。単純に平均をとってみると約3年間になります。私の場合、当地在勤が1年半になりましたので、既に折り返し地点を過ぎたのかも知れません。まあ、残された期間を日本の大使として精一杯頑張ろうと思います。

<ベルギー企業家連盟の女性会長>

自動車業界から繊維業界へ。1週間前、ベルギー企業家連盟(FEB;日本の「経団連」に相当)の新旧会長の交替式典がブリュッセル市内で行われました。これまでの3年間、会長を務めたデ・スメット氏が退任し、新たにミッシェル・シウン女史が同職に就任したのですが、FEBの歴史において女性企業家が会長に就任するのは初めてだそうで、両者の年齢差が大きい(70歳と48歳)こともあって、ベルギー産業界の世代交代を印象付けました。デ・スメット氏は永らくフランスのルノー社で要職を歴任した後、ベルギー自動車連盟(FEBIAC)の会長を務めてから2011年3月にFEBの会長に就任しました。私が1年半前にベルギーに着任した後、最初にお会いした実業家の一人がデ・スメット会長で、その温厚篤実なお人柄に強い印象を受けました。yomoyama_051_feb2 自動車業界から繊維業界へ。1週間前、ベルギー企業家連盟(FEB;日本の「経団連」に相当)の新旧会長の交替式典がブリュッセル市内で行われました。これまでの3年間、会長を務めたデ・スメット氏が退任し、新たにミッシェル・シウン女史が同職に就任したのですが、FEBの歴史において女性企業家が会長に就任するのは初めてだそうで、両者の年齢差が大きい(70歳と48歳)こともあって、ベルギー産業界の世代交代を印象付けました。デ・スメット氏は永らくフランスのルノー社で要職を歴任した後、ベルギー自動車連盟(FEBIAC)の会長を務めてから2011年3月にFEBの会長に就任しました。私が1年半前にベルギーに着任した後、最初にお会いした実業家の一人がデ・スメット会長で、その温厚篤実なお人柄に強い印象を受けました。yomoyama_051_feb2

自動車のビジネスでは日本とも深い関係がおありだったようで、大変温かく迎えていただきました。ミッシェル・シウン女史は父親の代に創業した特殊繊維加工会社である「シウン工業」(年間売上323百万ユーロ:世界15ヵ国に合計4000人近い従業員を擁する)の社長で、新進気鋭の実業家という感じの方です。20分近くに及んだ就任挨拶の中では、グローバル化、IT化そして厳しい国際競争が進む世界市場においてベルギー産業界が生き抜いていくためには革新と再編が不可欠であることを強調する一方、政治が果たすべき役割についても率直な注文を付けておりました。ベルギーは近隣諸国に比べて16%以上も労働コストが高いことやエネルギー価格の高騰に警鐘を鳴らし、企業の発展こそが雇用を生み、消費を拡大して経済の繁栄を導くのだと主張しておりました。これは今の日本の経済状況にもそのまま当てはまる企業論理ですね。 自動車のビジネスでは日本とも深い関係がおありだったようで、大変温かく迎えていただきました。ミッシェル・シウン女史は父親の代に創業した特殊繊維加工会社である「シウン工業」(年間売上323百万ユーロ:世界15ヵ国に合計4000人近い従業員を擁する)の社長で、新進気鋭の実業家という感じの方です。20分近くに及んだ就任挨拶の中では、グローバル化、IT化そして厳しい国際競争が進む世界市場においてベルギー産業界が生き抜いていくためには革新と再編が不可欠であることを強調する一方、政治が果たすべき役割についても率直な注文を付けておりました。ベルギーは近隣諸国に比べて16%以上も労働コストが高いことやエネルギー価格の高騰に警鐘を鳴らし、企業の発展こそが雇用を生み、消費を拡大して経済の繁栄を導くのだと主張しておりました。これは今の日本の経済状況にもそのまま当てはまる企業論理ですね。

<破毀院の新しい院長>

翌日、破毀院の第一院長の交替式が最高裁判所内で行われ、外交団の一員としてこれに陪席しました。今回退任したグータルス院長は在職がわずか2年という短い期間でしたが、各国のナショナル・デーを祝うレセプションなどに度々姿を見せ、私が主催した天皇誕生日レセプションにも出席していただきました。後任の院長はデ・コード前副院長で、これから司法の番人として重責を担うことになります。破毀院という司法機関は日本にはありませんので日本人には馴染みが薄いのですが、「司法訴訟に関する最高裁判所」で、各種の裁判所による法律の適用・解釈の妥当性を統一的に審理し、不適切と判断される場合は原判決を破棄することが出来ます。また、下級裁判所の裁判官を罷免する権限も有しているようですので、これは日本の弾劾裁判所の機能に相当しますね。ベルギーでは独立直後の1831年に設立されており、現在は3部で構成され、各々に16人の判事が任命されているとのことです。 翌日、破毀院の第一院長の交替式が最高裁判所内で行われ、外交団の一員としてこれに陪席しました。今回退任したグータルス院長は在職がわずか2年という短い期間でしたが、各国のナショナル・デーを祝うレセプションなどに度々姿を見せ、私が主催した天皇誕生日レセプションにも出席していただきました。後任の院長はデ・コード前副院長で、これから司法の番人として重責を担うことになります。破毀院という司法機関は日本にはありませんので日本人には馴染みが薄いのですが、「司法訴訟に関する最高裁判所」で、各種の裁判所による法律の適用・解釈の妥当性を統一的に審理し、不適切と判断される場合は原判決を破棄することが出来ます。また、下級裁判所の裁判官を罷免する権限も有しているようですので、これは日本の弾劾裁判所の機能に相当しますね。ベルギーでは独立直後の1831年に設立されており、現在は3部で構成され、各々に16人の判事が任命されているとのことです。

私は、この日、初めて最高裁判所の建物の中に入ったのですが、その巨大さに驚きました。レオポルド2世時代の1883年に完工したという建物は、床面積が26000m2、中央のドームの高さは何と97mあるというから驚きです。古代ギリシアやローマの大宮殿もかくやと思われるほどの巨大建築で、最高裁判所の建物としてはヨーロッパで最も大きいそうです。大きいものに御関心のある方には一見をお勧めします。 私は、この日、初めて最高裁判所の建物の中に入ったのですが、その巨大さに驚きました。レオポルド2世時代の1883年に完工したという建物は、床面積が26000m2、中央のドームの高さは何と97mあるというから驚きです。古代ギリシアやローマの大宮殿もかくやと思われるほどの巨大建築で、最高裁判所の建物としてはヨーロッパで最も大きいそうです。大きいものに御関心のある方には一見をお勧めします。

<ベカルト社を去るボイス会長>

先日、ベルギーを代表する鉄鋼メーカーであるベカルト社のボイス会長の退任式典がブルッセル市内の劇場で盛大に行われました。ボイス会長は、ファミリー企業と言われたベカルト社の134年の歴史において初めてファミリー以外から会長に就任した方で、西暦2000年から14年間に亘って同職にありました。いわば、ベルギー産業界の「顔」だった方で、このほど、フィリップ国王から伯爵の爵位を授与されています。ベカルト社については、この「よもやま話」(第9回)で「家畜争議から生まれた有刺鉄線」と題して創業の歴史を御紹介しましたが、今や、世界20ヵ国に工場を有し、総従業員数27000人を数える大会社です。後任の会長にはド・グレーブ社長が昇格するようです。私からド・グレーブ新会長に祝意を申し上げると「新日鉄などの日本企業と緊密に協力しており、ブリジストンなども重要な顧客です。日本との関係はベカルト社にとって大切です。」との返事が返って来ました。 先日、ベルギーを代表する鉄鋼メーカーであるベカルト社のボイス会長の退任式典がブルッセル市内の劇場で盛大に行われました。ボイス会長は、ファミリー企業と言われたベカルト社の134年の歴史において初めてファミリー以外から会長に就任した方で、西暦2000年から14年間に亘って同職にありました。いわば、ベルギー産業界の「顔」だった方で、このほど、フィリップ国王から伯爵の爵位を授与されています。ベカルト社については、この「よもやま話」(第9回)で「家畜争議から生まれた有刺鉄線」と題して創業の歴史を御紹介しましたが、今や、世界20ヵ国に工場を有し、総従業員数27000人を数える大会社です。後任の会長にはド・グレーブ社長が昇格するようです。私からド・グレーブ新会長に祝意を申し上げると「新日鉄などの日本企業と緊密に協力しており、ブリジストンなども重要な顧客です。日本との関係はベカルト社にとって大切です。」との返事が返って来ました。

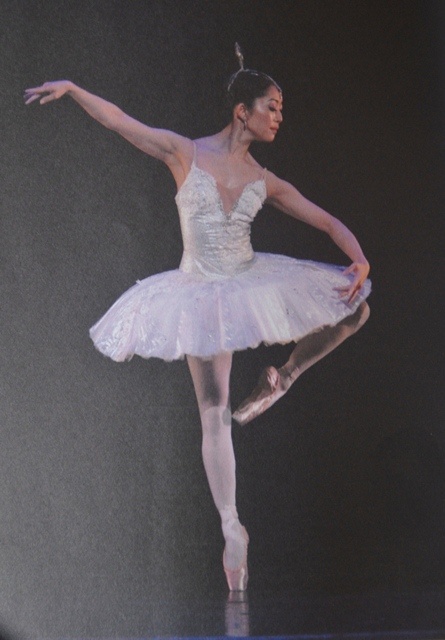

<アントワープの日本人バレリーナ>

先月、アントワープのオペラ座でロイヤル・フランダース・バレエ団の特別公演があり、前夜祭のイベントに招待されて齋藤亜紀さんが主役として踊る舞台を鑑賞しました。齋藤さんは10年近く前から世界的に知られたこのバレエ団でプリンシパル(主席ダンサー)を務めており、いわば「看板バレリーナ」なのです。今や、日本人にも広く知られているローザンヌ国際バレエ・コンクールで上位入賞しており、プロに転向した後には同コンクールで審査員を務めたこともあるようです。中学生時代に日本の全国バレエ・コンクールで優勝するという輝かしいキャリアも持っています。この夜の公演で齋藤さんが踊ったのは「バヤデール 影の王国」という作品の一幕で、主人公の役を華麗に舞ってくれました。齋藤さんは日本の雑誌とのインタビューの中で「バレエは踊りであるとともに、芸術である。ダンサーは芸術家である。」と答えており、また、自身の踊りについて「舞台に立つと、主人公の人生が私に舞い降り、その命が私の肉体に宿って、自由に振る舞うのです。」という印象的な言葉を語っています。齋藤さんの踊りには「心」があり、ダンサーの「内面」を感じさせるものがありますね。ところで、ロイヤル・フランダース・バレエ団のダンサーには5つの階級があり、齋藤さんは最上級のプリンシパルの一人なのですが、5段目の「コール・ド・バレエ(群舞)」というクラスや、更にその下の「研修生」のクラスにも日本人の女性がそれぞれ一人ずつおります。将来の齋藤さんを目指して頑張って欲しいと思います。 先月、アントワープのオペラ座でロイヤル・フランダース・バレエ団の特別公演があり、前夜祭のイベントに招待されて齋藤亜紀さんが主役として踊る舞台を鑑賞しました。齋藤さんは10年近く前から世界的に知られたこのバレエ団でプリンシパル(主席ダンサー)を務めており、いわば「看板バレリーナ」なのです。今や、日本人にも広く知られているローザンヌ国際バレエ・コンクールで上位入賞しており、プロに転向した後には同コンクールで審査員を務めたこともあるようです。中学生時代に日本の全国バレエ・コンクールで優勝するという輝かしいキャリアも持っています。この夜の公演で齋藤さんが踊ったのは「バヤデール 影の王国」という作品の一幕で、主人公の役を華麗に舞ってくれました。齋藤さんは日本の雑誌とのインタビューの中で「バレエは踊りであるとともに、芸術である。ダンサーは芸術家である。」と答えており、また、自身の踊りについて「舞台に立つと、主人公の人生が私に舞い降り、その命が私の肉体に宿って、自由に振る舞うのです。」という印象的な言葉を語っています。齋藤さんの踊りには「心」があり、ダンサーの「内面」を感じさせるものがありますね。ところで、ロイヤル・フランダース・バレエ団のダンサーには5つの階級があり、齋藤さんは最上級のプリンシパルの一人なのですが、5段目の「コール・ド・バレエ(群舞)」というクラスや、更にその下の「研修生」のクラスにも日本人の女性がそれぞれ一人ずつおります。将来の齋藤さんを目指して頑張って欲しいと思います。

<カルムタウトの植物園とシーボルト>

ブリュッセルの北75km、アントワープからも更に北に25kmほど行ったところにカルムタウトという小さな町(人口17500人)があり、そこにかつてはヨーロッパ随一と言われた植物園があります。10haの広大な園内には7千種類の植物が生育しているのですが、驚くべきことに、その3分の1以上が日本原産の植物なのです。私は先日ベルギー人の友人に誘われてこの植物園を訪ね、ラムメロー園長の案内を得て2時間ほど園内を散策しました。桜の花はほとんど散ってしまっていましたが、モクレンやシャクナゲが可憐な花を咲かせており、モモ、楓、桂、ヒノキなどの木々も大きく育っておりました。この植物園が開園したのは1857年ですから160年近く昔のことです。 ブリュッセルの北75km、アントワープからも更に北に25kmほど行ったところにカルムタウトという小さな町(人口17500人)があり、そこにかつてはヨーロッパ随一と言われた植物園があります。10haの広大な園内には7千種類の植物が生育しているのですが、驚くべきことに、その3分の1以上が日本原産の植物なのです。私は先日ベルギー人の友人に誘われてこの植物園を訪ね、ラムメロー園長の案内を得て2時間ほど園内を散策しました。桜の花はほとんど散ってしまっていましたが、モクレンやシャクナゲが可憐な花を咲かせており、モモ、楓、桂、ヒノキなどの木々も大きく育っておりました。この植物園が開園したのは1857年ですから160年近く昔のことです。 yomoyama_051_kalmthout3第一級の医者であり植物学者でもあったフィリップ=フランツ・フォン・シーボルトが5年に亘る日本での生活の後に帰国したのが1828年。彼は日本から多くの植物を持ち帰り、オランダのライデンに居を構えて、これらの植物を広くヨーロッパ中に紹介したのです。それらの一部がゲントの植物園を経て1860年代に開園間もないカルムタウトの植物園へと齎されたという訳です。そして、それから100年近くを経た1954年、荒廃著しいカルムタウトの植物園を購入したベルギーの植物学者ヘレナ・ド・ベルダー女史が何度も日本を訪問して日本原産の各種植物を移植し、再び一流の植物園に再生させました。私を誘ってくれたベルギー人の友人はベルダー女史の息子さんで、彼自身も植物園からほど近いエッセンの自宅に広大な庭園を持ち、そこにも多くの日本原産の植物が生育しています。 yomoyama_051_kalmthout3第一級の医者であり植物学者でもあったフィリップ=フランツ・フォン・シーボルトが5年に亘る日本での生活の後に帰国したのが1828年。彼は日本から多くの植物を持ち帰り、オランダのライデンに居を構えて、これらの植物を広くヨーロッパ中に紹介したのです。それらの一部がゲントの植物園を経て1860年代に開園間もないカルムタウトの植物園へと齎されたという訳です。そして、それから100年近くを経た1954年、荒廃著しいカルムタウトの植物園を購入したベルギーの植物学者ヘレナ・ド・ベルダー女史が何度も日本を訪問して日本原産の各種植物を移植し、再び一流の植物園に再生させました。私を誘ってくれたベルギー人の友人はベルダー女史の息子さんで、彼自身も植物園からほど近いエッセンの自宅に広大な庭園を持ち、そこにも多くの日本原産の植物が生育しています。

|