第60回 新任の駐ベルギー日本大使の発令

2014年8月1日

先日、私の後任になる新しい駐ベルギー大使が発令になりました。最近まで外務省において国際法局長を務めていた石井正文氏がその人です。同氏が実際にベルギーに着任するのは9月中旬頃になります。外務省では私の7年後輩の人ですので、歴代の日本大使の中ではかなり若い大使の部類に入りますね。昨年、ベルギーに出張で来られ、NATO関係者と安全保障問題をめぐって意見交換をしていますので、既に当地に面識を得た人々がいるのは本人にとっても心強いのではないかと思います。彼がキャリア的に歴代の日本大使と少し異なるのはこれまで在外公館長を務めた経験がなく大使としてはベルギーが初めての任地になること(因みに、私は、ベルギー赴任の前に、シカゴ総領事と駐ベトナム大使の2度、在外公館長を務めました)と、英語研修をした人でフランス語は苦手なのではないかということです。また、私を含めて過去三代の大使が「ゴルフ好き」だったのに対して、石井大使にはそうした趣味はないようです。私としては、冬の天気やブリュッセル市内の交通事情を含めて、彼が「ベルギー大好き人間」になってくれることを期待しています。

<雑司ヶ谷霊園に眠るダヌタン公使とその子孫>

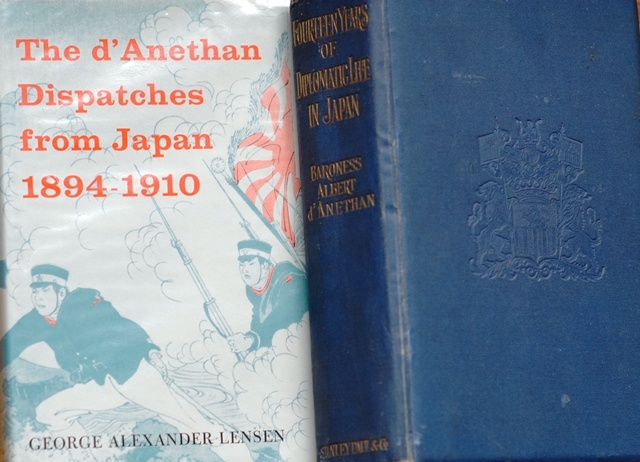

明治期に17年間もの長きに亘り駐日公使(公館長)を務め、在任中に病に倒れて東京の雑司ヶ谷霊園に埋葬されたベルギー人外交官がいたことは、この「よもやま話」で2回(第29回、第31回)に亘って御紹介しました。私は、ベルギー着任以来、彼の御子孫の方にお会いしたいと思い続けておりましたが、先週、その願いが実現しました。その人物は、ダヌタン本家を継ぐアンリ・ダヌタン男爵(59歳)です。実は、100年以上も前に日本に駐在したアルベール・ダヌタン公使にはお子様はなく、御夫人だった英国人女性(著名な作家)が公使の死去の後に英国に戻ったため、そちらの家系との縁は途切れているとのことでした。私がお会いしたアンリ・ダヌタン男爵は、アルベール・ダヌタン公使の伯父(父親の兄)にあたるジュール=ジョゼフ・ダヌタン元首相(1803~1888年)の5代目の子孫に当たる方です。 明治期に17年間もの長きに亘り駐日公使(公館長)を務め、在任中に病に倒れて東京の雑司ヶ谷霊園に埋葬されたベルギー人外交官がいたことは、この「よもやま話」で2回(第29回、第31回)に亘って御紹介しました。私は、ベルギー着任以来、彼の御子孫の方にお会いしたいと思い続けておりましたが、先週、その願いが実現しました。その人物は、ダヌタン本家を継ぐアンリ・ダヌタン男爵(59歳)です。実は、100年以上も前に日本に駐在したアルベール・ダヌタン公使にはお子様はなく、御夫人だった英国人女性(著名な作家)が公使の死去の後に英国に戻ったため、そちらの家系との縁は途切れているとのことでした。私がお会いしたアンリ・ダヌタン男爵は、アルベール・ダヌタン公使の伯父(父親の兄)にあたるジュール=ジョゼフ・ダヌタン元首相(1803~1888年)の5代目の子孫に当たる方です。 同氏の家系も歴代に亘って外交官を輩出して来たようで、父親のジャン・ダヌタン氏もエチオピア大使やNATO常駐代表などを務め、昨年亡くなっています。アンリ・ダヌタン男爵は私と会うに当たってアルベール・ダヌタン公使の夫人が書き残した「日本で過ごした14年間の外交官生活」という分厚い本(全470ページ)と「ダヌタン公使の日本通信1894-1910」という歴史記録本(1967年に上智大学が出版;全270ページ)の2冊を持参してくれました。今、私はお借りしたこれらの本を必死に読んでいるのですが、同じ外交官としてアルベール・ダヌタン公使の誠実な人柄と豊かな識見、そして類まれな行動力に驚くばかりです。こうした優れた外交官を17年間も日本に派遣してくれたベルギーという国に心から感謝したい気持ちですね。 同氏の家系も歴代に亘って外交官を輩出して来たようで、父親のジャン・ダヌタン氏もエチオピア大使やNATO常駐代表などを務め、昨年亡くなっています。アンリ・ダヌタン男爵は私と会うに当たってアルベール・ダヌタン公使の夫人が書き残した「日本で過ごした14年間の外交官生活」という分厚い本(全470ページ)と「ダヌタン公使の日本通信1894-1910」という歴史記録本(1967年に上智大学が出版;全270ページ)の2冊を持参してくれました。今、私はお借りしたこれらの本を必死に読んでいるのですが、同じ外交官としてアルベール・ダヌタン公使の誠実な人柄と豊かな識見、そして類まれな行動力に驚くばかりです。こうした優れた外交官を17年間も日本に派遣してくれたベルギーという国に心から感謝したい気持ちですね。

<アントワープとブリュージュ>

ベルギーを離れる前にもう一度見ておきたい場所はどこか。私のベルギー在勤は2年に満たない短いものでしたが、この間、公務の関係やプライベートの旅行で多くの街、名所・旧跡を訪れ、それぞれに強い印象を受けましたので、「最後の見納めの場所」を選別するのは至難の業です。まあ、ブリュッセル市内は出発の直前でも訪問可能ですので、市外で「もう一度行きたい場所」を選んだのですが、結論はアントワープとブリュージュになりました。アントワープはブリュッセルの北50kmほどのところにあり、車で行けば1時間もかかりませんので、毎月のように訪問している私のお気に入りの街です。旧市街に立つ「聖母大聖堂」は実に美しい外観を持ち、中に入れば超一流の美術館のように名画の数々を鑑賞することが出来ます。 ベルギーを離れる前にもう一度見ておきたい場所はどこか。私のベルギー在勤は2年に満たない短いものでしたが、この間、公務の関係やプライベートの旅行で多くの街、名所・旧跡を訪れ、それぞれに強い印象を受けましたので、「最後の見納めの場所」を選別するのは至難の業です。まあ、ブリュッセル市内は出発の直前でも訪問可能ですので、市外で「もう一度行きたい場所」を選んだのですが、結論はアントワープとブリュージュになりました。アントワープはブリュッセルの北50kmほどのところにあり、車で行けば1時間もかかりませんので、毎月のように訪問している私のお気に入りの街です。旧市街に立つ「聖母大聖堂」は実に美しい外観を持ち、中に入れば超一流の美術館のように名画の数々を鑑賞することが出来ます。 その一方で、中心街から一歩外に出れば広大なアントワープ港があり、世界第一級の石油化学ターミナル基地が拡がるというコントラストも魅力的です。昼食時には中華街に行って中華料理を堪能し、その後に最寄りのマッサージ店に立ち寄ってチベット人による絶妙なフット・マッサージを受けるのも毎回の定番でした。アントワープにはユダヤ人も多く住んでおり、第二次世界大戦の初期にはナチスの手を逃れるためにアントワープ埠頭からユダヤ人を乗せた大型客船(レッドスターライン)が毎日のように米国に向かって旅立ったのも有名な話です。今では、彼らによってアントワープは「ダイヤモンドの街」に変貌し、ベルギー経済を支えています。歴史とは皮肉かつ奇妙なものですね。 その一方で、中心街から一歩外に出れば広大なアントワープ港があり、世界第一級の石油化学ターミナル基地が拡がるというコントラストも魅力的です。昼食時には中華街に行って中華料理を堪能し、その後に最寄りのマッサージ店に立ち寄ってチベット人による絶妙なフット・マッサージを受けるのも毎回の定番でした。アントワープにはユダヤ人も多く住んでおり、第二次世界大戦の初期にはナチスの手を逃れるためにアントワープ埠頭からユダヤ人を乗せた大型客船(レッドスターライン)が毎日のように米国に向かって旅立ったのも有名な話です。今では、彼らによってアントワープは「ダイヤモンドの街」に変貌し、ベルギー経済を支えています。歴史とは皮肉かつ奇妙なものですね。

ブリュージュについては改めて説明するまでもなく、「北のヴェニス」とも呼ばれるヨーロッパ有数の観光地です。私は日本から友人が訪ねてくるたびにブリュージュに案内し、喜んでもらいました。天気に恵まれれば遊覧ボートに乗っての運河巡りは最高ですね。 ブリュージュについては改めて説明するまでもなく、「北のヴェニス」とも呼ばれるヨーロッパ有数の観光地です。私は日本から友人が訪ねてくるたびにブリュージュに案内し、喜んでもらいました。天気に恵まれれば遊覧ボートに乗っての運河巡りは最高ですね。 市内は古い建物が良く保存されており、中央広場や市庁舎周辺に佇むと中世にタイムスリップしたような錯覚を覚えます。街のはずれにはユネスコの世界遺産にも指定されたベギナージュ(女子修道院)があり、歴史を更に遡ることが出来ます。その一方、近年、ブリュージュは「グルメの街」と評価されるようになっており、ミシュランのレストラン・ガイドで最高級の3っ星を与えられたレストランが2軒あります。ベルギー全体でも3っ星のレストランは3軒しかなく、首都ブリュッセルには2っ星が4軒あるのみですので、ブリュージュのグルメ振りが分かります。「観光に良し、食事に良し」のブリュージュがお気に入りの街になるのは当然ですね。 市内は古い建物が良く保存されており、中央広場や市庁舎周辺に佇むと中世にタイムスリップしたような錯覚を覚えます。街のはずれにはユネスコの世界遺産にも指定されたベギナージュ(女子修道院)があり、歴史を更に遡ることが出来ます。その一方、近年、ブリュージュは「グルメの街」と評価されるようになっており、ミシュランのレストラン・ガイドで最高級の3っ星を与えられたレストランが2軒あります。ベルギー全体でも3っ星のレストランは3軒しかなく、首都ブリュッセルには2っ星が4軒あるのみですので、ブリュージュのグルメ振りが分かります。「観光に良し、食事に良し」のブリュージュがお気に入りの街になるのは当然ですね。

<ベルギーの貴族名簿>

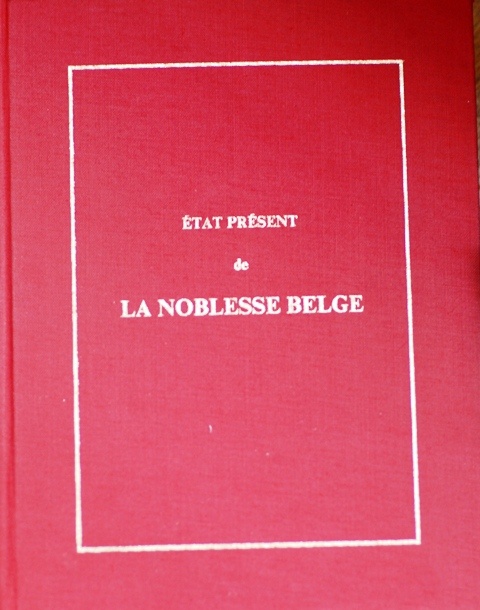

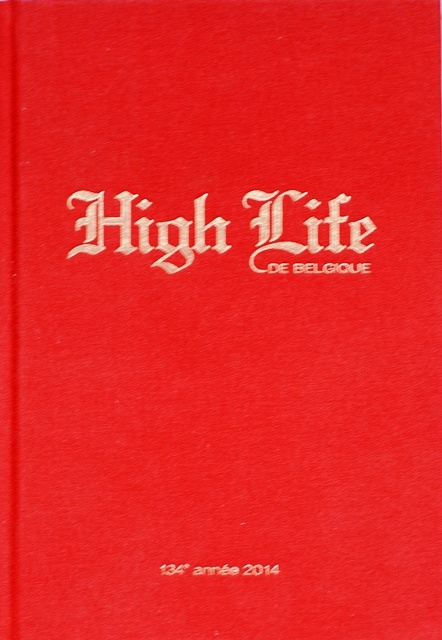

ベルギーに貴族制度が存在することはこの「よもやま話」でも何回か紹介しましたが、最近、貴族の爵位を持つベルギー人の友人から複数の「貴族名簿」なるものを見せてもらい、その内容の詳細さに驚きました。最も権威のある名簿は「ベルギー貴族の現状」という10巻以上の本で、1960年に最初に編纂され、その後何回かに亘って改訂が繰り返されています。各貴族の家系について数百年前に遡って調査されており、はるか昔に亡くなったご先祖様も含めてその婚姻関係や受勲歴まで克明に記載されています。 ベルギーに貴族制度が存在することはこの「よもやま話」でも何回か紹介しましたが、最近、貴族の爵位を持つベルギー人の友人から複数の「貴族名簿」なるものを見せてもらい、その内容の詳細さに驚きました。最も権威のある名簿は「ベルギー貴族の現状」という10巻以上の本で、1960年に最初に編纂され、その後何回かに亘って改訂が繰り返されています。各貴族の家系について数百年前に遡って調査されており、はるか昔に亡くなったご先祖様も含めてその婚姻関係や受勲歴まで克明に記載されています。 これに比べると「社交界の消息」という5百ページほどの大判の名簿は存命しておられる貴族の方々のみを列記したものですが、ご自宅の住所・電話番号はもとより、メール・アドレスや携帯番号まで記載されていますのでお互いに連絡を取り合うには大変便利なものだと思います。もう一つ「ベルギーの上流社会」という名簿もあって、こちらは小型版ですが1千ページを超える分厚い名簿です。掲載されている方々は必ずしも貴族の爵位を持つ人に限られず、富裕層や著名な人で一定の基準を満たした方々も多く含まれています。掲載者総数は1万数千人に及び、やはりお互いに連絡を取り合うのに便利な情報が簡潔に記載されています。私のような外国人の場合は日常的には必要としない名簿なのですが、外交上の用務で人探しをしなければならない時には大変役に立つものですね。 これに比べると「社交界の消息」という5百ページほどの大判の名簿は存命しておられる貴族の方々のみを列記したものですが、ご自宅の住所・電話番号はもとより、メール・アドレスや携帯番号まで記載されていますのでお互いに連絡を取り合うには大変便利なものだと思います。もう一つ「ベルギーの上流社会」という名簿もあって、こちらは小型版ですが1千ページを超える分厚い名簿です。掲載されている方々は必ずしも貴族の爵位を持つ人に限られず、富裕層や著名な人で一定の基準を満たした方々も多く含まれています。掲載者総数は1万数千人に及び、やはりお互いに連絡を取り合うのに便利な情報が簡潔に記載されています。私のような外国人の場合は日常的には必要としない名簿なのですが、外交上の用務で人探しをしなければならない時には大変役に立つものですね。

ところで、先日、アルベール2世前国王の時代(1993~2013年)に新たに貴族の爵位を授与された方々(いわゆる「新貴族」)のリストを見る機会があり、興味を惹かれました。政府機関の高官や実業家、学者といった職業の方が多いのですが、宇宙飛行士のフランク・デ・ウィンネに子爵位(2003年)が、そして、かつての名競輪選手のエディ・メルクス、陸上選手(1964年の東京オリンピック3000m障害の金メダリスト)のガストン・ロランに男爵位(それぞれ1997年、2002年)が授けられています。また、私たち日本人にも馴染みのある方々として、バリトン歌手のホセ・ヴァン・ダムやコメディ女優のアニー・コルディに男爵位(それぞれ1998年、2004年)が、またポピュラー歌手のサルバトーレ・アダモに「騎士」の爵位が与えられています。「新貴族」に関わる爵位授与制度については日本における賞勲や褒章の制度を合わせたような仕組みですね。

<フィレンツェで見つけたフランドルのつづれ織り>

先月、夏休みを利用して中部イタリアのフィレンツェを訪ね、3泊4日の滞在を楽しみました。フィレンツェは最近米国の大手旅行雑誌が発表した「世界の人気観光都市ランキング」で第3位に入っており(因みに第1位は京都)、ミケランジェロやボッテイチェリなどイタリア・ルネサンスの芸術を堪能するにはうってつけの場所です。ミシュランの旅行ガイドで三っ星が付いた「必見の観光スポット」が10ヵ所近くあり、全てをゆっくり鑑賞しようと思えば1週間くらいは滞在しないとダメですね。私は慌ただしい日程の中で市内中心部にある「中世邸宅博物館」という全く目立たない場所を偶然訪ね、嬉しい発見をしました。16世紀頃に地元の裕福な織物商人が建てたという古色蒼然とした4階建ての石造建築は当時の面影を今に伝えており、歴史を実感できる場所になっています。この邸宅の2階部分が居間になっており天井に近い壁の上層部には横長のつづれ織り(タペストリー)が4枚掛けられていて、中世的(というより近世初期的?)な雰囲気が良く出ているのですが、これらは全てベルギーのフランドル地方で織られたものでした。当時のフランドル産のつづれ織りが欧州各地の貴族や資産家に広く愛されたことは良く知られていますが、今回図らずもフィレンツェにおいてその現場を確認した思いがしました。ベルギーの織物業は14世紀頃から急速に発展し、16世紀に頂点を極めたようですが、その後は徐々に衰退して現在はいくつかの企業が細々と製造を続けているに過ぎません。私にとっては歴史の栄枯盛衰を感じたフィレンツェ旅行になりました。

|