|

第14回 ベルギー2大企業の視察

2013年4月11日

先日、ベルギーに来てから初めてゴルフを楽しみました。コースに出るのは実に半年振りのことです。気候が春めいてきて、野外で体を動かすのはやはり爽快ですね。ゴルフ場に来てみると、多くのベルギー人がプレーを楽しんでいる風景に出会い、やや意外の感じを持ちました。どうも私には「ベルギー人はゴルフをしない人たち」という先入観があったようです。そう言えば、数か月前の地元紙に、ベルギーでもゴルフ人口が増えており、プロ・ゴルファーの世界ランキングで上位に入っているただ一人のベルギー人、ニコラ・コルサート選手の活躍が好ましい影響を及ぼしている、という記事が出ておりました。調べてみると、ベルギーにはゴルフ・クラブの会員として登録されている人が5.6万人(2011年末)おり、この数はスポーツ・ジャンル別の登録者数としてはサッカー、テニス、体操、バスケット及び乗馬に続いて6番目に多いのだそうです。更にオランダ語圏とフランス語圏でゴルファー人口比を見るとほぼ6:4でオランダ語圏が優勢。フランス語圏の会員ゴルファー22576人の内訳では男女比が2:1だそうですから、日本と比べると女性ゴルファーの割合が高いように思います。年齢別構成では、25歳以下の若者は全体の14%にとどまり、55歳以上の46%に比べ3分の1以下です。ベルギーではゴルフは今もって「リッチな年寄りのスポーツ」と受け止められているようですが、コルサート選手の世界的活躍(ドライバーの平均飛距離318ヤードという飛ばし屋)や2016年のリオ・オリンピックで正式種目になっていることなどもあって、ベルギーでもゴルフが「民主化」される日は近いのではないでしょうか。

<「ソルベイ財閥」とベカルト社>

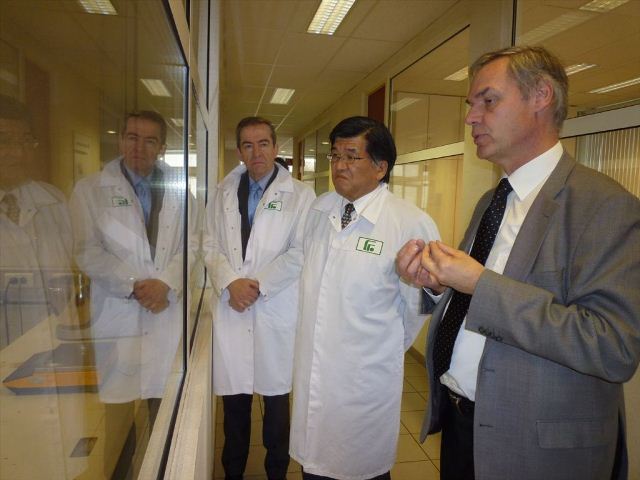

先月末、ベルギー化学業界最大手である「ソルベイ社」のジュメップ工場を視察しました。創設者のエルネスト・ソルベイ氏については前回の「よもやま話」で詳しく紹介しましたので繰り返しませんが、今日の「ソルベイ財閥」を築いた伝説的な産業人であり、今年は創業150周年を迎えています。ジュメップ村はブリュッセルの南60kmほどのところにあり、ベルギー5番目の都市であるシャルルロワ市の東隣にあります。この工場(現在の従業員は483人)がオープンしたのは1897年ですから今から116年前のことになります。鄙びた寒村の中に巨大なプラント施設があり、プラスチックの原材料として広く使われているPVCと呼ばれる化学品(外見は「白い粉末」)を中心に年間50万トンほど製造しています。原材料は石油から作られたエチレンと岩塩で、電気分解するための電力が必要という一見して単純な加工工程ですが、プラントの規模は欧州最大とのことでした。製造の途中過程で重曹や苛性ソーダも取り出されているそうです。ソルベイ社全体では世界に111の工場(総従業員数は29100人)を有し、年間の総売り上げは124億ユーロ(約1.5兆円)、化学企業としては世界のトップ10に入る大会社です。日本には1987年に「日本ソルベイ株式会社」という輸入販売を専門にする支社を設立しており、東京の虎の門にオフィスがあります。日本での販売総額は437百万ユーロ(約500億円)ほどだそうです。3年前までは日本に「ソルベイ製薬」という会社もありましたが、ソルベイ本社が製薬部門を米国のアボット社に売却したため、現在は存在しません。 先月末、ベルギー化学業界最大手である「ソルベイ社」のジュメップ工場を視察しました。創設者のエルネスト・ソルベイ氏については前回の「よもやま話」で詳しく紹介しましたので繰り返しませんが、今日の「ソルベイ財閥」を築いた伝説的な産業人であり、今年は創業150周年を迎えています。ジュメップ村はブリュッセルの南60kmほどのところにあり、ベルギー5番目の都市であるシャルルロワ市の東隣にあります。この工場(現在の従業員は483人)がオープンしたのは1897年ですから今から116年前のことになります。鄙びた寒村の中に巨大なプラント施設があり、プラスチックの原材料として広く使われているPVCと呼ばれる化学品(外見は「白い粉末」)を中心に年間50万トンほど製造しています。原材料は石油から作られたエチレンと岩塩で、電気分解するための電力が必要という一見して単純な加工工程ですが、プラントの規模は欧州最大とのことでした。製造の途中過程で重曹や苛性ソーダも取り出されているそうです。ソルベイ社全体では世界に111の工場(総従業員数は29100人)を有し、年間の総売り上げは124億ユーロ(約1.5兆円)、化学企業としては世界のトップ10に入る大会社です。日本には1987年に「日本ソルベイ株式会社」という輸入販売を専門にする支社を設立しており、東京の虎の門にオフィスがあります。日本での販売総額は437百万ユーロ(約500億円)ほどだそうです。3年前までは日本に「ソルベイ製薬」という会社もありましたが、ソルベイ本社が製薬部門を米国のアボット社に売却したため、現在は存在しません。

そして、先週には、もう一つのベルギーを代表する企業である「ベカルト社」を訪問しました。同社については、この「大使のよもやま話」(第9回)で既にご紹介したように、今から130年以上も前に有刺鉄線を作る小さな町工場から事業をスタートさせ、今や世界の鉄線市場を席巻するまでに成長しました。現在、世界120ヵ国以上とビジネス関係を有し、100の工場で27000人を雇用しているそうです。昨年の総売り上げは44億ユーロ(約5300億円)で、このうち38%が中南米、23%がアジアでの販売実績になっています。同社が製造する鉄線はあらゆる分野に及んでいるのですが、中でも自動車関係(タイヤ、スプリング等)が全体の34%を占める最重要分野になっています。日本との関係では新日鉄や神戸製鋼などから鋼材を大量に輸入し、タイヤ・メーカーであるブリヂストン等に製品を販売するなど極めて緊密なビジネス関係を有しているとのことでした。「ベカルト社」は全株式の40%近くを創業者ファミリー(220名)が所有するファミリー企業としての性格を保持しているのですが、今回、私がお会いしたビュイッセ会長、ド・グレーブ社長共に創業者とは血縁はないとのことで、会社の経営は最早ベカルト・ファミリーの手を離れているようです。 そして、先週には、もう一つのベルギーを代表する企業である「ベカルト社」を訪問しました。同社については、この「大使のよもやま話」(第9回)で既にご紹介したように、今から130年以上も前に有刺鉄線を作る小さな町工場から事業をスタートさせ、今や世界の鉄線市場を席巻するまでに成長しました。現在、世界120ヵ国以上とビジネス関係を有し、100の工場で27000人を雇用しているそうです。昨年の総売り上げは44億ユーロ(約5300億円)で、このうち38%が中南米、23%がアジアでの販売実績になっています。同社が製造する鉄線はあらゆる分野に及んでいるのですが、中でも自動車関係(タイヤ、スプリング等)が全体の34%を占める最重要分野になっています。日本との関係では新日鉄や神戸製鋼などから鋼材を大量に輸入し、タイヤ・メーカーであるブリヂストン等に製品を販売するなど極めて緊密なビジネス関係を有しているとのことでした。「ベカルト社」は全株式の40%近くを創業者ファミリー(220名)が所有するファミリー企業としての性格を保持しているのですが、今回、私がお会いしたビュイッセ会長、ド・グレーブ社長共に創業者とは血縁はないとのことで、会社の経営は最早ベカルト・ファミリーの手を離れているようです。

<ゲント市長とVOKA会長>

1週間前にブリュッセルの西60kmほどのところにあるベルギー第3の都市であるゲント市(人口24.5万人)を訪ね、テルモント市長を表敬しました。ゲント市と言えば歴史と文化の街として知られており、年間310万人の観光客(うち宿泊客は85万人)が訪れ、街の中心部にある聖バヴォン大聖堂にはヴァン・アイク兄弟の作の「神秘の子羊」という超有名な絵画(多翼祭壇画)があります。ただ、私との会見でテルモント市長が強調したのは近代産業と港湾都市としてのゲント市であり、また欧州随一とも言われるゲント大学を擁する学園都市(学生数6.7万人)としてのゲント市でした。中世から近世にかけて織物業で栄えたゲント市は、今や製鉄業(アルセロール・ミッタル社)、自動車(ボルボ、ホンダ)及びバイオ産業などでベルギーをリードする産業都市に成長しています。港湾(運河)の拡張も進んでおり、会見に同席したゲント港湾局のスカルク局長によれば現在の貨物取扱量は年間5千万トンを超え、更に数年後には10万トン級の大型船舶が入港可能な設備を整える計画があるのだそうです。日本との関係では1971年から金沢市と姉妹都市関係にあり、様々な交流が行われています。テルモント市長は私との会見の最後に日本企業のゲント進出を強く期待していると発言されました。 1週間前にブリュッセルの西60kmほどのところにあるベルギー第3の都市であるゲント市(人口24.5万人)を訪ね、テルモント市長を表敬しました。ゲント市と言えば歴史と文化の街として知られており、年間310万人の観光客(うち宿泊客は85万人)が訪れ、街の中心部にある聖バヴォン大聖堂にはヴァン・アイク兄弟の作の「神秘の子羊」という超有名な絵画(多翼祭壇画)があります。ただ、私との会見でテルモント市長が強調したのは近代産業と港湾都市としてのゲント市であり、また欧州随一とも言われるゲント大学を擁する学園都市(学生数6.7万人)としてのゲント市でした。中世から近世にかけて織物業で栄えたゲント市は、今や製鉄業(アルセロール・ミッタル社)、自動車(ボルボ、ホンダ)及びバイオ産業などでベルギーをリードする産業都市に成長しています。港湾(運河)の拡張も進んでおり、会見に同席したゲント港湾局のスカルク局長によれば現在の貨物取扱量は年間5千万トンを超え、更に数年後には10万トン級の大型船舶が入港可能な設備を整える計画があるのだそうです。日本との関係では1971年から金沢市と姉妹都市関係にあり、様々な交流が行われています。テルモント市長は私との会見の最後に日本企業のゲント進出を強く期待していると発言されました。

フランドル地域に関しては、今週、VOKA(フランドル地域企業家連盟)のミッシェル・デルバール会長にお会いし、昨今の国際経済情勢や日・ベルギー関係、日・EU間のEPA交渉などについて意見交換しました。VOKAはベルギー・フランドル地域の各種業界団体を1つにまとめる連合体として2004年に発足しており、参加企業数は18000社にのぼるそうです。これら参加企業全体でフランドル地域における民間企業による雇用及び生産高の3分の2を占めているとのことで、ベルギーにおける最大規模の業界団体の1つということになります。デルバール会長ご自身は食品業界の出身で、日本の「カゴメ」とビジネス関係を有していたこともあるようです。日・EU間のEPAについては賛成するとのことでしたが、日本市場は外国企業にとって参入が難しい市場であるとも述べておりました。フランドル地域には日本企業も多く進出していますので、VOKAとの連携を深めたいと思います。

<企業訪問第8弾も2つの日本企業>

先述のゲント市訪問の折に、同地に進出している日本企業の1つであるフジオイル・ヨーロッパ社を視察しました。この会社は1992年に地元企業との合弁会社として事業を始めたのですが、2001年には100%自己資本の日本企業として現在の社名に変更しています。主にチョコレートの原料となる油脂を加工・製造しており、現在の従業員数は110人だそうです。販売総額は1億ユーロ(約120億円)ほどで、欧州域内はもちろん、遠くシベリアまで販路を拡げているようです。日本の親会社は大阪に本社がある「不二製油」で、1950年に創業、今や世界に25の工場を有し、販売総額は18.9億ユーロ(約2270億円)の業界大手に成長しています。フジオイル・ヨーロッパ社の社長はベルギー人のクリーネウェルクさんで、同社では初めてのベルギー人社長だそうです。やる気満々の若い社長で、今後の業績拡大を期待したいと思います。 先述のゲント市訪問の折に、同地に進出している日本企業の1つであるフジオイル・ヨーロッパ社を視察しました。この会社は1992年に地元企業との合弁会社として事業を始めたのですが、2001年には100%自己資本の日本企業として現在の社名に変更しています。主にチョコレートの原料となる油脂を加工・製造しており、現在の従業員数は110人だそうです。販売総額は1億ユーロ(約120億円)ほどで、欧州域内はもちろん、遠くシベリアまで販路を拡げているようです。日本の親会社は大阪に本社がある「不二製油」で、1950年に創業、今や世界に25の工場を有し、販売総額は18.9億ユーロ(約2270億円)の業界大手に成長しています。フジオイル・ヨーロッパ社の社長はベルギー人のクリーネウェルクさんで、同社では初めてのベルギー人社長だそうです。やる気満々の若い社長で、今後の業績拡大を期待したいと思います。

翌日、アントワープ港を訪ね、2年半前に操業を開始したばかりのITCルービス社(従業員35人)を視察しました。同社には三井物産系の日本企業が50%出資しており、石油製品・液化ガス及び化学品の貯蔵ターミナル事業を行っています。同社はアントワープ港の奥深くに広大な敷地を有し、埠頭に沿って大きな貯蔵タンクが20以上並んでいます。施設の一部は今も建設中であり、将来的には隣接する空き地にも更に貯蔵タンクを増設していく計画だそうです。アントワープ港はオランダのロッテルダム港に次いで欧州第二の貯蔵ハブだそうで、世界に冠たるVORAK社(オランダ)をはじめとする貯蔵ターミナル大手14社が集積しています。アントワープ港湾局は、現在、2016年の完成を目標に、大型船舶のアクセスが可能な新たな入港ゲートも建設中であり、更に機能強化が図られるようです。興味深いのはアントワープ港の地理的位置がアントワープ州と東フランドル州にまたがるために、新たな施設を造る時の許認可を両州の当局から取得する必要があることです。環境への影響などをめぐる許認可の基準・判断が両州の間で微妙に異なることもあるそうで、企業の皆様の御苦労が偲ばれます。 翌日、アントワープ港を訪ね、2年半前に操業を開始したばかりのITCルービス社(従業員35人)を視察しました。同社には三井物産系の日本企業が50%出資しており、石油製品・液化ガス及び化学品の貯蔵ターミナル事業を行っています。同社はアントワープ港の奥深くに広大な敷地を有し、埠頭に沿って大きな貯蔵タンクが20以上並んでいます。施設の一部は今も建設中であり、将来的には隣接する空き地にも更に貯蔵タンクを増設していく計画だそうです。アントワープ港はオランダのロッテルダム港に次いで欧州第二の貯蔵ハブだそうで、世界に冠たるVORAK社(オランダ)をはじめとする貯蔵ターミナル大手14社が集積しています。アントワープ港湾局は、現在、2016年の完成を目標に、大型船舶のアクセスが可能な新たな入港ゲートも建設中であり、更に機能強化が図られるようです。興味深いのはアントワープ港の地理的位置がアントワープ州と東フランドル州にまたがるために、新たな施設を造る時の許認可を両州の当局から取得する必要があることです。環境への影響などをめぐる許認可の基準・判断が両州の間で微妙に異なることもあるそうで、企業の皆様の御苦労が偲ばれます。

<2つの卒業式と2つの入学式>

先月、日本人学校において全日制校と補習校それぞれの卒業式があり、来賓の一人として出席しました。全日制校は小学課程を卒業する者のみ26名の卒業式でしたが、そのまま中学課程に進む者は16名で、日本に戻って中学に進学する者が9名いるとのことでした。他方、補習校は、小学部17名、中学部10名の合同卒業式でした。私は、来賓としての祝辞の中で、全日制校においては「自分の考えを持つことの大切さ」を、また、補習校では「自分に付加価値を付けて役に立つ人間になれ」ということを申し上げました。話がちょっと難しすぎたかも知れませんね。補習校の卒業式の折、控室で保護者の方と話す機会があったのですが、その方は毎週土曜日に地方都市からお子さんを車で送り迎えしているとのことで、送り届けた後は、授業が終わるまで学校の図書室で待機していたようです。生徒たちは皆現地校などとのダブル・スクールですので、卒業するまでの親子共々の苦労は並大抵ではなかったろうと想像されました。 先月、日本人学校において全日制校と補習校それぞれの卒業式があり、来賓の一人として出席しました。全日制校は小学課程を卒業する者のみ26名の卒業式でしたが、そのまま中学課程に進む者は16名で、日本に戻って中学に進学する者が9名いるとのことでした。他方、補習校は、小学部17名、中学部10名の合同卒業式でした。私は、来賓としての祝辞の中で、全日制校においては「自分の考えを持つことの大切さ」を、また、補習校では「自分に付加価値を付けて役に立つ人間になれ」ということを申し上げました。話がちょっと難しすぎたかも知れませんね。補習校の卒業式の折、控室で保護者の方と話す機会があったのですが、その方は毎週土曜日に地方都市からお子さんを車で送り迎えしているとのことで、送り届けた後は、授業が終わるまで学校の図書室で待機していたようです。生徒たちは皆現地校などとのダブル・スクールですので、卒業するまでの親子共々の苦労は並大抵ではなかったろうと想像されました。

今月に入ると、入学式です。全日制校には小学1年生が44人、中学1年生が19人入学しました。ほぼ例年並みの生徒数だそうです。入学式というのは「さあ、これから新しいことが始まるぞ」というワクワクした雰囲気があって楽しいですね。補習校にも小学1年生が39人、中学1年生が15人入学しました。小学生は国際児(国際結婚によるお子さん)が全体のほぼ半数で男子が多く、中学生になると8割が国際児で1人を除き全員が女子生徒です。小学1年生の中にはフランス北部のリール市から通学するお子さんが2人いるそうで、通学に車で片道1時間半くらいかかるでしょうから、これから学業を続けていくのは親子ともに大変だろうと思われます。

|