|

第24回 ベルギーの独立記念日と新国王の即位

2013年7月23日

7月21日はベルギーの独立記念日です。一昨日のことですが、今年は特別の独立記念日になりました。この日、過去20年間在位されたアルベール2世国王陛下が退位し、フィリップ皇太子殿下が新国王に即位されたのです。ベルギーの王室史上、国王が自発的に退位したのは初めてのことです。79歳の御高齢と健康上の理由で国王としての務めを十分には果たせないというのが退位の理由だったようです。第7代国王として即位された新国王は53歳、マテイルド王妃は40歳で、エリザベート王女(11歳)をはじめ4人のお子様(2人の王子と2人の王女)がおられます。また、新国王には妹君のアストリッド王女(51歳)と弟君のロラン王子(49歳)というお二人の御妹弟がおられ、ベルギー王室の姿が大きく様変わりしました。フィリップ国王陛下は皇太子時代に何度も訪日しておられ、直近では昨年の6月に300人ほどの団員を擁する大型経済ミッションを率いて訪日されています。私は、昨年10月末に着任して以来、外交団レセプションなどの機会に「フィリップ皇太子」には御挨拶をしておりますが、21日に行われたサン・ミッシェル大聖堂でのテ・デウムやブリュッセル宮殿前での軍事パレードで「国王」となられたお姿を間近かに拝見すると一層の威厳をまとっておられるような感じを受けました。フィリップ国王陛下の下で、我が国皇室との交流が更に深まり、日本とベルギーの関係が更に発展することを期待したいと思います。

<ドイツから来たベルギー国王>

1831年の7月21日に即位したベルギーの初代国王はドイツのザクセン・コーブルグ・ゴータ公家から招かれたレオポルド王子でしたが、ドイツの王子を新生ベルギーの国王として迎えた理由は必ずしも良く知られていません。特に、この公家がザクセン諸公国の1つであるヴェッテイン家の分家筋であることから、我々日本人の目からすると、むしろ意外な感じの方が強いのではないでしょうか。事実、オランダからの独立を果たしたベルギーでは、新国王に誰を迎えるかで議論百出し、容易に収拾がつかない状況に立ち至っています。同じ時期に、フランスでは「7月革命」が勃発し、シャルル10世が国外脱出する事態となり、ナポレオン戦争後の「ウィーン体制」(1815年)が破たん寸前の事態になりました。そこで、1830年にロンドンで欧州列強による国際会議が開かれ、オルレアン公ルイ・フィリップを新国王に迎えた立憲君主制のフランスと、英国、ロシアなどが集まって、新たな独立国家であるベルギーやギリシャの国家体制の問題などが話合われたのです。しかし、これら新独立国家に影響力を及ぼしたい各列強の利害は激しく対立し、最終的に、英国はベルギー国王として英王室と縁戚関係にあるザクセン・コーブルグ・ゴータ公家のレオポルド王子をベルギー国王とし、フランスはルイ・フィリップ国王の王女をその妃とすることで両国間の妥協が成立したようです。ロシアはこれを不満としてベルギーの独立を認めないという立場をとりましたが、ロンドンを訪問中のベルギー人民代表団がレオポルド国王を受け入れたため、結着が付いたという次第です。

そもそもザクセン・コーブルグ・ゴータ公家は欧州列強、とりわけハノーバー朝(ドイツ系)の英国との付き合いが深く、フランツ公(在位1800-06年)の公女の一人が英国のケント公爵と結婚し、その娘がビクトリア女王として英国の王位についており(1840年に女王が結婚した相手も同公家のアルバート公子)、公子の一人はポルトガル貴族と結婚し、その次の世代で同国王家やブルガリア王家を継いでいます。そして、何と、エカチェリーナ女帝(北ドイツの生まれ)下のロシアとも縁戚関係を結んでいるという名門貴族です。レオポルド公子自身も、かつて(ロシア軍所属の若き将軍として)ナポレオン軍と戦ったことで名を馳せ、英国の摂政皇太子(のちのジョージ4世)の一人娘シャーロット(ビクトリア女王の従姉)と結婚した過去(2年半後に王女は産褥死)があり、新生ギリシャの国王候補になったこともある知る人ぞ知る人物です。ベルギー国王に推されたとしても当時のヨーロッパ上流社会では何ら不思議なことではなかったようです。なお、ザクセン・コーブルグ・ゴータ公家は、そもそもザクセン諸公国を構成したコーブルグ家(現在のバイエルン州に領地を所有)とゴータ家(現在のチューリンゲン州に領地を所有)の同君連合として成立(1826年)した家柄です。何とも話は複雑なのです。

<シャルルロワ市と社会党>

ブリュッセルのほぼ真南、60km離れたところにシャルルロワというベルギーで4番目に大きい街(人口202300人)があります。先日、この街を訪れ、ポール・マニェット市長に御挨拶して来ました。市長は41歳という若さながらワロン地域社会党の党首であり、最近まで閣内で開発協力大臣を務めておられた方です。シャルルロワ市長としては研究開発、バイオ及び運輸(ロジステイック)の分野で経済活動を強化したい意向のようです。日本との関係では州内にAGCガラス・ヨーロッパ社などの日本企業がR&Dセンターや製造拠点を置いており、1965年から続いている兵庫県姫路市との姉妹都市関係も重視されているようです。事実、市長室の入り口近くにはユネスコの世界遺産に指定されている姫路城の大きな模型が展示されており、数日後には姫路市から派遣される8名の学生がホームステイを予定していると語ってくれました。 ブリュッセルのほぼ真南、60km離れたところにシャルルロワというベルギーで4番目に大きい街(人口202300人)があります。先日、この街を訪れ、ポール・マニェット市長に御挨拶して来ました。市長は41歳という若さながらワロン地域社会党の党首であり、最近まで閣内で開発協力大臣を務めておられた方です。シャルルロワ市長としては研究開発、バイオ及び運輸(ロジステイック)の分野で経済活動を強化したい意向のようです。日本との関係では州内にAGCガラス・ヨーロッパ社などの日本企業がR&Dセンターや製造拠点を置いており、1965年から続いている兵庫県姫路市との姉妹都市関係も重視されているようです。事実、市長室の入り口近くにはユネスコの世界遺産に指定されている姫路城の大きな模型が展示されており、数日後には姫路市から派遣される8名の学生がホームステイを予定していると語ってくれました。

シャルルロワの街は、その昔「ゴールドラッシュの街」と言われ、市内に地下鉄が走り、郊外には国際空港もある大都市なのですが、不思議なのは高級なホテルやレストランの数が極端に少なく、ベルギーの他の都市と違って市内中心部に大きな教会も見当たらないことです。シャルルロワの街が繁栄したのは19世紀で、多くの外国移民が集結し、石炭を掘ってベルギーの産業革命を支えたのです。その後、製鉄やガラスの産業も栄え、今でも建設機械、電気機械、化学、製薬などの工場が立ち並んでいます。市内南部のマルチネル地区に行くと「8月8日広場」があるのですが、これは1956年のこの日にベルギー史上最悪の炭鉱事故のあった日を忘れまいとして名付けられたものです。死者は262人に上り、大半がイタリア移民だったそうです。同じ場所に「カジエの森」と呼ばれた炭鉱跡が記念館と共に保存されています。興味深いのは、20世紀前半、この地に「マルチネル派」と呼ばれた著名な漫画家の集団が生まれていることです。これは当時の地元紙「スピルー」に次々と人気マンガを連載した作家の一群で、今でも市内中心部のロータリーを取り巻くようにマンガの主人公たちのイラストが展示されています。「石炭とマンガ」、何とも不思議な取り合わせですね。

<ユーロジェンテックという日系の先端バイオ企業>

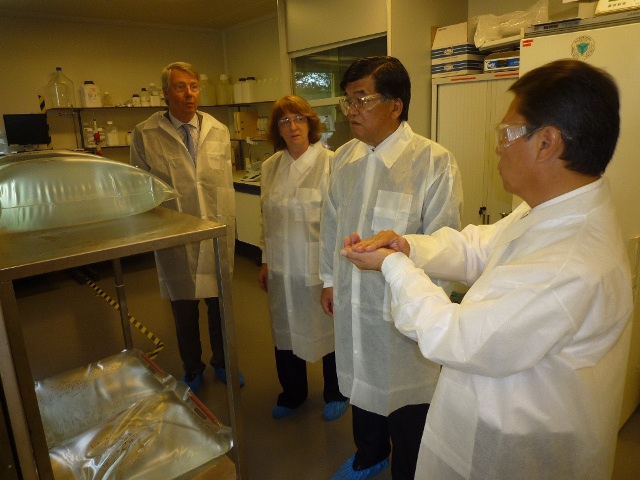

今月の初め、リエージュ市(ブリュッセルの東方100km)の郊外にあるサイエンス・パークにユーロジェンテックという日系のバイオ企業を訪問しました。この会社は1985年にリエージュ大学のスピンオフとして誕生し、

バイオ研究試薬、検診薬など生命科学関連商品を製造する先端的企業として発展して来ました。2010年には日本のカネカが株式の70%を保有する親会社になっています。現在の従業員数は390人ですが、このうち230人ほどがリエージュで勤務しています。製品の90%がフランスや米国などに輸出され、年間の売上総額は44百万ユーロ(約57億円)ほどだそうです。会社の中を1時間近く案内いただいたのですが、各部門が細かく間仕切りされ、白衣を着た研究者が静かに行き来しているため、工場というよりは研究所という感じでした。合成DNAや抗体などのバイオ試薬の製造工程は極めて専門的で私のような門外漢には良く分からないのですが、微生物を培養している設備だけはやや大型で独特の異臭がするため何をしているのか辛うじて理解出来ました。視察後の食事の席で、私から何人かの古参の職員に「カネカの傘下に入る前と後で企業環境が変化しましたか」と尋ねたところ、皆さんから好意的な反応がありました。ベルギーには日本の大手企業が地元の企業を買収した事例が結構多いのですが、それぞれ上手に経営されており、安心すると同時に嬉しくなります。 今月の初め、リエージュ市(ブリュッセルの東方100km)の郊外にあるサイエンス・パークにユーロジェンテックという日系のバイオ企業を訪問しました。この会社は1985年にリエージュ大学のスピンオフとして誕生し、

バイオ研究試薬、検診薬など生命科学関連商品を製造する先端的企業として発展して来ました。2010年には日本のカネカが株式の70%を保有する親会社になっています。現在の従業員数は390人ですが、このうち230人ほどがリエージュで勤務しています。製品の90%がフランスや米国などに輸出され、年間の売上総額は44百万ユーロ(約57億円)ほどだそうです。会社の中を1時間近く案内いただいたのですが、各部門が細かく間仕切りされ、白衣を着た研究者が静かに行き来しているため、工場というよりは研究所という感じでした。合成DNAや抗体などのバイオ試薬の製造工程は極めて専門的で私のような門外漢には良く分からないのですが、微生物を培養している設備だけはやや大型で独特の異臭がするため何をしているのか辛うじて理解出来ました。視察後の食事の席で、私から何人かの古参の職員に「カネカの傘下に入る前と後で企業環境が変化しましたか」と尋ねたところ、皆さんから好意的な反応がありました。ベルギーには日本の大手企業が地元の企業を買収した事例が結構多いのですが、それぞれ上手に経営されており、安心すると同時に嬉しくなります。

<ホロコーストとベルギー>

先週、ベルギー在住の世界ユダヤ人協会幹部の方とお話する機会があり、現在、ベルギーに約3万人(日本は1千人)のユダヤ人が住んでいることを知りました。ユダヤ人と言えば、昨年の11月、メッヘレン(ブリュッセルの北30km)という人口8万人ほどの街に第二次世界大戦中のユダヤ人虐殺を記念する「ホロコースト博物館」が開館して話題を呼びました。既に戦後67年以上が過ぎてからの出来事に「なぜ今頃?」と思った方も少なくなかったと思います。世界には多くの「ホロコースト博物館」があり、日本も例外ではありません。しかし、ベルギーの事情はだいぶ複雑で、ホロコーストの忌まわしい記憶が歴史の一部になり、同時代を生きてこれに関わった人々が少なくなった今にしかこの博物館は開館出来なかったのではないかと思います。1946年のニュールンベルグ裁判でユダヤ人の大量虐殺の事実が認められ、ベルギーからも多くのユダヤ人が強制収容所に送られていたことが次第に明らかになりました。当時、ベルギーには5~6万人のユダヤ人が居住していたようですが、その半数近く(博物館の資料によれば25484人)がメッヘレンの仮収容所に集められ、汽車でアウシュビッツなどの強制収容所に送り出されたとされています。ドイツの占領下にあったベルギーではユダヤ人の虐殺に積極的に関わった人々も多く、これが戦後になって思い出したくない忌まわしい記憶になったようです。私が昨年の暮れにこの博物館を訪問した時は、小雨模様の中、来館者も少なく若干のユダヤ人遺留品のみが展示された館内は閑散としておりました。私は、この開館間もない博物館の前に傘をさして佇み、これはホロコーストの事実を風化させまいとするベルギー人なりの良心の示し方なのだろうと理解しました。 先週、ベルギー在住の世界ユダヤ人協会幹部の方とお話する機会があり、現在、ベルギーに約3万人(日本は1千人)のユダヤ人が住んでいることを知りました。ユダヤ人と言えば、昨年の11月、メッヘレン(ブリュッセルの北30km)という人口8万人ほどの街に第二次世界大戦中のユダヤ人虐殺を記念する「ホロコースト博物館」が開館して話題を呼びました。既に戦後67年以上が過ぎてからの出来事に「なぜ今頃?」と思った方も少なくなかったと思います。世界には多くの「ホロコースト博物館」があり、日本も例外ではありません。しかし、ベルギーの事情はだいぶ複雑で、ホロコーストの忌まわしい記憶が歴史の一部になり、同時代を生きてこれに関わった人々が少なくなった今にしかこの博物館は開館出来なかったのではないかと思います。1946年のニュールンベルグ裁判でユダヤ人の大量虐殺の事実が認められ、ベルギーからも多くのユダヤ人が強制収容所に送られていたことが次第に明らかになりました。当時、ベルギーには5~6万人のユダヤ人が居住していたようですが、その半数近く(博物館の資料によれば25484人)がメッヘレンの仮収容所に集められ、汽車でアウシュビッツなどの強制収容所に送り出されたとされています。ドイツの占領下にあったベルギーではユダヤ人の虐殺に積極的に関わった人々も多く、これが戦後になって思い出したくない忌まわしい記憶になったようです。私が昨年の暮れにこの博物館を訪問した時は、小雨模様の中、来館者も少なく若干のユダヤ人遺留品のみが展示された館内は閑散としておりました。私は、この開館間もない博物館の前に傘をさして佇み、これはホロコーストの事実を風化させまいとするベルギー人なりの良心の示し方なのだろうと理解しました。

|