|

第27回 ベルギー在住の日本人は5677人

2013年8月20日

このほど、在ベルギー日本大使館が昨年10月1日時点で集計した在留邦人数調査の結果がまとまり、対前年比で342人増の5677人であることが判明しました。過去10年近く減少を続けていたベルギー在住の日本人数が増加に転じたことは嬉しい限りです。増加の主要因は民間企業関係者が6%以上増えたことなのですが、日本人会の会員企業数は減少しており、状況は今一つ判然としません。地域別に見た在留邦人数では、約半数がブリュッセル首都圏(特に日本人学校があるオーデルゲム地区)に集まっており、これ以外で日本人が100人以上居住している都市はアントワープ市(290人)、クラーイネム市(ブリュッセルの東部に隣接し、ザヴェンテム空港の南に位置する地区:170人)及びルーヴァン市(157人)の3ヵ所のみです。全て、日本企業が集中している所ですね。ところで、大使館の調査には「長期滞在者」の他に、「永住者」という分類も設けており、422人がこちらの分類に回答しています。男女別に見ると、「永住者」の大半(320人)が女性であり、ベルギー人など地元の方と結婚している日本人女性たちではないかと推察されます。そう言えば、日本人補習校(土曜スクール)に通学している生徒の半数以上が国際児(国際結婚している日本人の子女)だそうですから、彼らの母親がこの「永住日本人女性」なのかも知れませんね・・・。

<コルトレイク市と黄金の拍車>

ブリュッセルの南西90kmほどのところにフランドル地方の中心都市の1つであるコルトレイク市(人口7万人)があります。高速道路を使えば1時間で到着出来る距離です。この街の中心部に「1302年博物館」というモダンな建物があり、中世を想わせるような周辺の街並みと妙なコントラストをなしています。先月11日、フランドル地域議会のプーマンス議長が主催された同地域の祝祭行事に出席して、コルトレイクの街を主な舞台に展開された「黄金の拍車の戦い」の日(1302年の7月11日)が記念日に指定されていることを知りました。「1302年博物館」とはこの戦いの記念館なのです。1302年のこの日、フランドル伯爵が農民や職工などを味方にフランス王の圧政に反抗し、圧倒的に優勢と見られたフランス国王軍(騎士団の馬は黄金の拍車を装着)をフランドル庶民軍の集団戦法で打ち破ったというものです。ヨーロッパ中世の封建秩序を覆すこの「事件」は直ちに他の地方にも波及し、中産市民階級の権利確立へと道を拓くことで歴史の転換点になった出来事と評価されています。また、この戦いはフランドル伯爵が英国に接近したことも背景になっており、後の英仏百年戦争の引き金になった事件とも言えるようです。そして19世紀後半になると、この「黄金の拍車の戦い」はフランス支配に対するフランドル地方の自立に向けた闘争という意義が転じて、ベルギー国内のワロン地域(フランス語圏)に対してフランドル地域(オランダ語圏)が一致結束して対抗するシンボル的な事件という新たな意義付けがなされ、歴史の真相が歪曲されてしまったようです。ただ、博物館のパンフレットや短編映画はこうした歴史の変遷も客観的に紹介しており、極めてバランスのとれた内容になっていました。なお、博物館内には中世の服装をした美しい少女の木造一体が置かれています。この少女はフランドル伯爵の娘フィリピーナで、7歳の時に英国皇太子と婚約したことがフランス王に咎められ、姦計にはまってフランスに拉致された父親を解放するための身代わりとなり、人質としてパリのルーブル宮に長く幽閉されてしまいます。その後の少女の消息は定かではないようですが、20歳の時に(フランスに抵抗を続けるフランドル伯爵への見せしめとして)毒殺されたと伝えられています。歴史に翻弄された少女の不幸な生涯を思うと心が痛みますね。 ブリュッセルの南西90kmほどのところにフランドル地方の中心都市の1つであるコルトレイク市(人口7万人)があります。高速道路を使えば1時間で到着出来る距離です。この街の中心部に「1302年博物館」というモダンな建物があり、中世を想わせるような周辺の街並みと妙なコントラストをなしています。先月11日、フランドル地域議会のプーマンス議長が主催された同地域の祝祭行事に出席して、コルトレイクの街を主な舞台に展開された「黄金の拍車の戦い」の日(1302年の7月11日)が記念日に指定されていることを知りました。「1302年博物館」とはこの戦いの記念館なのです。1302年のこの日、フランドル伯爵が農民や職工などを味方にフランス王の圧政に反抗し、圧倒的に優勢と見られたフランス国王軍(騎士団の馬は黄金の拍車を装着)をフランドル庶民軍の集団戦法で打ち破ったというものです。ヨーロッパ中世の封建秩序を覆すこの「事件」は直ちに他の地方にも波及し、中産市民階級の権利確立へと道を拓くことで歴史の転換点になった出来事と評価されています。また、この戦いはフランドル伯爵が英国に接近したことも背景になっており、後の英仏百年戦争の引き金になった事件とも言えるようです。そして19世紀後半になると、この「黄金の拍車の戦い」はフランス支配に対するフランドル地方の自立に向けた闘争という意義が転じて、ベルギー国内のワロン地域(フランス語圏)に対してフランドル地域(オランダ語圏)が一致結束して対抗するシンボル的な事件という新たな意義付けがなされ、歴史の真相が歪曲されてしまったようです。ただ、博物館のパンフレットや短編映画はこうした歴史の変遷も客観的に紹介しており、極めてバランスのとれた内容になっていました。なお、博物館内には中世の服装をした美しい少女の木造一体が置かれています。この少女はフランドル伯爵の娘フィリピーナで、7歳の時に英国皇太子と婚約したことがフランス王に咎められ、姦計にはまってフランスに拉致された父親を解放するための身代わりとなり、人質としてパリのルーブル宮に長く幽閉されてしまいます。その後の少女の消息は定かではないようですが、20歳の時に(フランスに抵抗を続けるフランドル伯爵への見せしめとして)毒殺されたと伝えられています。歴史に翻弄された少女の不幸な生涯を思うと心が痛みますね。

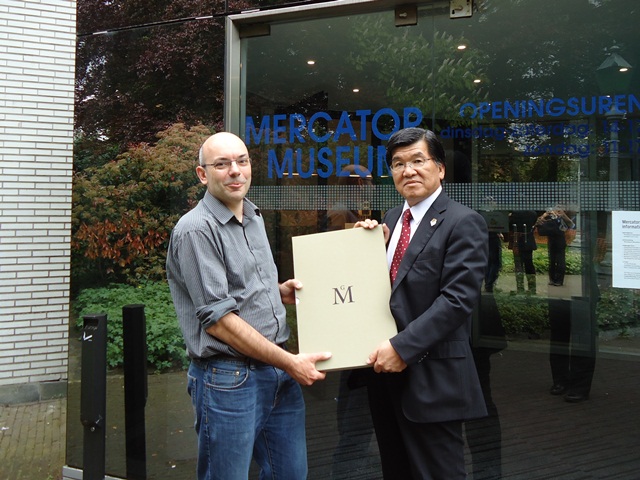

<全面改装されたメルカトル博物館>

日本人で「メルカトル図法」を知らない人はいないでしょうが、そのジェラルド・メルカトルがベルギー人であったことを知る人は意外と少ないのではないでしょうか。彼は1512年にシント・ニクラース市(ブリュッセルの北西60km)の郊外にあるルッペルモンドという小さな村で生まれています。彼は地図の製作に強い関心を持ち、1541年、29歳の時に最初の世界地図を製作しています。私は、去る5月半ばにシント・ニクラース市を訪れ、今年初めに全面改装されたばかりの「メルカトル博物館」を訪問しました。元々の開館は1962年だったそうで、世界に散らばってしまったメルカトルの遺作を集めるのは(資金的にも)大変だったようです。新しい博物館は最新鋭のデジタル映像機器と大画面TVパネルを備え、実際の俳優を使って当時の歴史人物(10人以上)にメルカトルの時代を語らせる趣向も興味深いものでした。ところで、1541年製作の世界地図を見るとヨーロッパやアフリカ大陸はかなり正確に描かれているのですが、東アジアとアメリカ西海岸はとりわけ粗末な描写になっていて、日本とされる島は太平洋と思われる大海の真ん中に楕円でポツンと描かれているだけです。朝鮮半島は全く描かれていません。どうも、マルコポーロの東方見聞録を根拠に、中国の東方海上にジパングという島があると断定して付け足しただけのようです。ところが、1585年製作の「アトラス」になると朝鮮半島も「日本列島」も一応描かれており、イエズス会の宣教師らによる東アジア情報がヨーロッパに広く伝わったことが窺がわれます。帰り際にボーエ館長から350ページもある壮大な地図帳を記念にいただきました。メルカトルの「アトラス」の複製本のようで、私の宝物になりそうです。 日本人で「メルカトル図法」を知らない人はいないでしょうが、そのジェラルド・メルカトルがベルギー人であったことを知る人は意外と少ないのではないでしょうか。彼は1512年にシント・ニクラース市(ブリュッセルの北西60km)の郊外にあるルッペルモンドという小さな村で生まれています。彼は地図の製作に強い関心を持ち、1541年、29歳の時に最初の世界地図を製作しています。私は、去る5月半ばにシント・ニクラース市を訪れ、今年初めに全面改装されたばかりの「メルカトル博物館」を訪問しました。元々の開館は1962年だったそうで、世界に散らばってしまったメルカトルの遺作を集めるのは(資金的にも)大変だったようです。新しい博物館は最新鋭のデジタル映像機器と大画面TVパネルを備え、実際の俳優を使って当時の歴史人物(10人以上)にメルカトルの時代を語らせる趣向も興味深いものでした。ところで、1541年製作の世界地図を見るとヨーロッパやアフリカ大陸はかなり正確に描かれているのですが、東アジアとアメリカ西海岸はとりわけ粗末な描写になっていて、日本とされる島は太平洋と思われる大海の真ん中に楕円でポツンと描かれているだけです。朝鮮半島は全く描かれていません。どうも、マルコポーロの東方見聞録を根拠に、中国の東方海上にジパングという島があると断定して付け足しただけのようです。ところが、1585年製作の「アトラス」になると朝鮮半島も「日本列島」も一応描かれており、イエズス会の宣教師らによる東アジア情報がヨーロッパに広く伝わったことが窺がわれます。帰り際にボーエ館長から350ページもある壮大な地図帳を記念にいただきました。メルカトルの「アトラス」の複製本のようで、私の宝物になりそうです。

<レオポルド2世を父とする3人のプリンセスの運命>

ベルギーの第2代国王であるレオポルド2世(在位は1865~1909年)はベルギー人には今でも人気のある国王のようです。アフリカのコンゴを植民地化し、そこから生まれる富でベルギーに現存する多くの巨大建造物をつくり、積極的な都市計画によってブリュッセルの街並みも一変させた人物として知られています。在位期間が日本の明治天皇とほぼ同じということもあって、我々日本人にとって2人のイメージは重なるところが多いですね。さて、そのレオポルド2世について、王位を継承すべき男子が夭折したことから、弟のアルベール1世が第3代国王となり、同国王の家系がその後の王統を継いでいるため、治世期間の華やかなイメージと異なり、直系の血筋としては途絶えた感があります。しかし、レオポルド2世には3人の娘(プリンセス)がおり、それぞれヨーロッパの王侯貴族と結婚して、血統は今日に繋がっているのです。ただ、彼女たちの多難な生涯は余り知られていませんので、今回はその一端をご紹介します。

長女のルイーズ王女はベルギー王家の実家であるドイツのザクセン・コブール・ゴータ公家のフィリップ王子と結婚、1男1女をもうけています。しかし、ルイーズ妃の自由奔放な性格や奢侈な生活もあって夫婦仲はうまく行かず、妃がクロアチア人の愛人を連れまわす事態となって、「事件」が起こります。クロアチア人の愛人は逮捕され、ルイーズ妃も7年間に亘り軟禁状態に置かれることになるのです。フィリップ王子とは離婚、生活に困ったルイーズ王女は父親であるレオポルド2世の遺産相続権を主張して、ベルギー政府を相手取った裁判を起こしますが、そうこうするうちに第1次世界大戦が勃発して財産が没収され、ベルギーへの帰国も叶わないままドイツで死去しています。

次女のステファニー王女は15歳の時にオーストリア・ハンガリー帝国のルドルフ皇太子と結婚、1女をもうけています。しかし、皇太子の浮気に悩まされ、夫婦仲は冷え込みます。そして、1889年、皇太子がウィーン郊外の森で若き愛人マリー・ヴェツエラ(当時17歳)と心中するという驚天動地の事件が起こるのです(この事件は「うたかたの恋」の物語として何度か映画にもなっています)。この事件から11年後、王女はハンガリーの貴族と再婚しています。その後は、様々な事業に手を出しては失敗を繰り返し、姉のルイーズ王女と共にレオポルド2世の遺産相続権をめぐる裁判にも加わっています。第2次世界大戦の終わりには居住地のハンガリーがソ連軍の侵攻を受け、避難先の修道院で死去したようです。

最後は、三女のクレマンテイン王女。王太子死去の3年後に生まれたため、男子の誕生を期待する国王の失望を買い、人生の出発点から不運が付きまといます。19歳の時には、結婚を約束された王弟の長男(皇太子)が急死し、その後、38歳まで独身を貫きます。結婚相手はかのナポレオン・ボナパルトの子孫でブリュッセルに亡命中であったヴィクトール・ナポレオン。1男1女をもうけます。夫の死去後は多くの慈善活動に参加し、1955年に南仏のニースで83年の生涯を閉じています(彼女の2児が死去したのはそれぞれ1996年と97年)。

|