|

第40回 王立自然科学博物館の「遺物」

2014年1月6日

新年明けましておめでとうございます。世界を見渡すと、政治も経済も難問山積ですが、今年が少しでも良い年になることを祈念したいと思います。日本ではいよいよ「アベノミクス」と呼ばれる経済政策の真価が問われる年であり、ヨーロッパでは経済回復が本調子になるのかどうかに注目が集まります。ベルギーでは5月にこの国の命運を大きく左右すると言われている総選挙が行われますね。東アジアの政治情勢の成り行きにも国際的な関心が集まっています。何年か先に振り返った時に「2014年が転換点だった」と言われるような良い年になって欲しいと思います。さて、私自身も一昨年の10月にベルギーに着任しましたので、既に1年3ヵ月近くが経ちました。日本の大使の場合、予め決められた在任期間がありませんので、これから先、どのくらいの期間、この国に勤務するのか分かりませんが、そろそろ折り返し地点に近付いているような気もします。大使に出来ることは限られていますが、同じように「2014年が転換点だった」と思えるような充実した1年を過ごしたいと思います。この「よもやま話」の読者の方々には引続き向こう1年間に亘って愛読いただき、激励などを寄せていただければ誠に幸いです。

<78年振りの里帰り、昭和天皇からの預かり物>

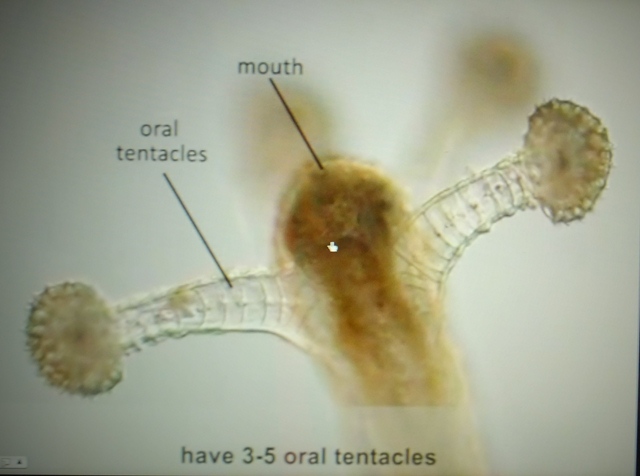

ブリュッセルの王立自然科学博物館には昭和天皇が1930年代の半ば頃に相模湾で採集した20種類以上のヒドロ虫類の標本が保存されています。これらは、採集したヒドロ虫類の種の特定・分類を委託する目的で日本から送られて来たもので、当時ヒドロ虫類の世界的権威であったベルギーのユージェーヌ・ルルー博士が特定・分類の作業に当たったようです。その結果、いくつかの新種が発見され、それらの命名に当たって昭和天皇の御名が付けられています。ベルギー側としては、委託された作業を終えた後、標本を日本側に送り返そうとしたようですが、折しも第二次世界大戦が勃発し、返却が叶いませんでした。戦後は、関係者が異動したりお亡くなりになったりして、標本の存在自体が忘れ去られてしまいました。それが、昨年になって、王立自然科学博物館の若き研究者によって「発見」され、全ての標本を「預かり物」と看做して日本側(昭和記念筑波研究資料館)に返却するための手続きが開始されることになりました。私は、昨年の暮れに王立自然科学博物館を訪問し、昭和天皇が採集したヒドロ虫類の標本を見せていただき、作業委託に関わる当時の往復書簡も拝見しました。この博物館には数々の生物の標本が3000万点以上あり、その中から、昭和天皇の標本が発見されたことは奇跡に近いと感じました。これらの標本は近くベルギーの外交ルートによって日本に返却される予定です。最初に日本側から標本が送られてきたのが1936年1月ですから、78年振りに「里帰り」することになります。1936年当時の駐日ベルギー大使はアルベール・ド・バソンピエール氏でしたが、現在、東京のベルギー大使館にはその曾孫に当たるクリストフ・ド・バソンピエール氏が公使参事官として勤務しています。歴史の不思議な縁を感じますね ブリュッセルの王立自然科学博物館には昭和天皇が1930年代の半ば頃に相模湾で採集した20種類以上のヒドロ虫類の標本が保存されています。これらは、採集したヒドロ虫類の種の特定・分類を委託する目的で日本から送られて来たもので、当時ヒドロ虫類の世界的権威であったベルギーのユージェーヌ・ルルー博士が特定・分類の作業に当たったようです。その結果、いくつかの新種が発見され、それらの命名に当たって昭和天皇の御名が付けられています。ベルギー側としては、委託された作業を終えた後、標本を日本側に送り返そうとしたようですが、折しも第二次世界大戦が勃発し、返却が叶いませんでした。戦後は、関係者が異動したりお亡くなりになったりして、標本の存在自体が忘れ去られてしまいました。それが、昨年になって、王立自然科学博物館の若き研究者によって「発見」され、全ての標本を「預かり物」と看做して日本側(昭和記念筑波研究資料館)に返却するための手続きが開始されることになりました。私は、昨年の暮れに王立自然科学博物館を訪問し、昭和天皇が採集したヒドロ虫類の標本を見せていただき、作業委託に関わる当時の往復書簡も拝見しました。この博物館には数々の生物の標本が3000万点以上あり、その中から、昭和天皇の標本が発見されたことは奇跡に近いと感じました。これらの標本は近くベルギーの外交ルートによって日本に返却される予定です。最初に日本側から標本が送られてきたのが1936年1月ですから、78年振りに「里帰り」することになります。1936年当時の駐日ベルギー大使はアルベール・ド・バソンピエール氏でしたが、現在、東京のベルギー大使館にはその曾孫に当たるクリストフ・ド・バソンピエール氏が公使参事官として勤務しています。歴史の不思議な縁を感じますね

<ニコンは測定機器の会社?>

先月の下旬、ルーヴァン市にあるニコン・メテロロジー(NM)社を訪問し、同社の事業概要の説明を伺う中で、ニコンはカメラの会社という私の思い込みが現実とは相当にかけ離れていることを思い知らされました。この会社(従業員550人)は日本にあるニコン本社が2009年にルーヴァン・カリック大学(KUL)のスピン・オフ企業であったメトリス社(1995年に創業)を買収して発足した新しい会社で、品質管理用の測定機器を製造販売しています。ニコン社は従来から精密・小型部品などの品質管理を行う測定機器は製造しておりましたが、メトリス社を買収することで航空機部品のような超大型のものまで測定可能な製品へとラインナップを拡大することが可能になったのです。ルーヴァン市にあるNM社(従業員107人)は本社機能を有し、製造工場は英国のダービイ市やトリング市などにあります。私は今回のNM社訪問の折に最新の測定機器の使用デモンストレーションを見学させてもらったのですが、表面が球状になっていたり凹凸がある部品を自動制御された顕微鏡のような機器で上部から非接触で高速3D測定(1秒間に7万点を測距)し、そのデータをコンピューターに記録するレーザー・スキャナーの測定技術に驚きました。また、内部が複雑な立体構造物でもX線を使って外部から非破壊測定が可能な製品も見せてもらいました。ニコンのレンズ製造技術とメトリス社の測定技術が融合して生まれたニコン・メトロロジー社はこれからの日・ベルギー産業協力の在り方を示す一つのモデル・ケースかも知れませんね。 先月の下旬、ルーヴァン市にあるニコン・メテロロジー(NM)社を訪問し、同社の事業概要の説明を伺う中で、ニコンはカメラの会社という私の思い込みが現実とは相当にかけ離れていることを思い知らされました。この会社(従業員550人)は日本にあるニコン本社が2009年にルーヴァン・カリック大学(KUL)のスピン・オフ企業であったメトリス社(1995年に創業)を買収して発足した新しい会社で、品質管理用の測定機器を製造販売しています。ニコン社は従来から精密・小型部品などの品質管理を行う測定機器は製造しておりましたが、メトリス社を買収することで航空機部品のような超大型のものまで測定可能な製品へとラインナップを拡大することが可能になったのです。ルーヴァン市にあるNM社(従業員107人)は本社機能を有し、製造工場は英国のダービイ市やトリング市などにあります。私は今回のNM社訪問の折に最新の測定機器の使用デモンストレーションを見学させてもらったのですが、表面が球状になっていたり凹凸がある部品を自動制御された顕微鏡のような機器で上部から非接触で高速3D測定(1秒間に7万点を測距)し、そのデータをコンピューターに記録するレーザー・スキャナーの測定技術に驚きました。また、内部が複雑な立体構造物でもX線を使って外部から非破壊測定が可能な製品も見せてもらいました。ニコンのレンズ製造技術とメトリス社の測定技術が融合して生まれたニコン・メトロロジー社はこれからの日・ベルギー産業協力の在り方を示す一つのモデル・ケースかも知れませんね。

なお、ニコンという日本企業は、第一次世界大戦末期の1917年に、日本政府の要請によって、戦艦の艦砲の測距儀や潜水艦の潜望鏡を製造する軍需会社として起業したのが始まりだそうです。カメラを作り始めたのは第二次世界大戦後に民生事業に転換してからのことで、距離測定用に開発していたレンズ技術が活かされたようです。今や、カメラの世界はすっかりデジタル化してしまい、それに伴って各メーカーの世界市場でのシェア争いにも変化が生じています。ただ、上位機種であるレンズ交換可能な一眼レフ・カメラではニコンはキャノンとの合計で世界市場の85~90%を占める「2強時代」が続いており、レンズ作りというアナログな世界では日本の技術はなお健在のようです。

<ベルギーの国際剣道大会>

去る12月下旬の週末、ブリュッセルの郊外、「ソワーニュの森」スポーツ・センター で、全ベルギー剣道連盟が主催する国際親善選手権大会が開催され、そのチーム戦及び個人戦を観戦しました。表彰式では私から優勝チーム・個人に優勝旗や記念の盾を授与しました。この大会は6日間に亘る冬季セミナーの最終日に開催されたもので、日本からは国際社会人剣道クラブ(NPO法人)の平川信夫相談役を団長とする20人の指導者及び現役選手の一行が来訪し、主催団体である全ベルギー剣道連盟の大会運営を支援しておりました。ベルギーには剣道連盟に加入登録している選手が600人ほど(因みに欧州剣道連盟全体では約35000人)、6段以上の高段者も23人いるそうで、ヨーロッパではフランスに次ぐ強豪国だそうです。この日の大会には欧州の22ヵ国から100人近い選手が参加しておりましたが、チーム戦及び個人戦共にベルギーの選手が優勝しました。女性の部で1位と2位に入ったベルギー人姉妹はゲント市の剣道クラブに所属しており、未だ高校生と中学生なのですが、将来を嘱望されているようです。観戦席で隣り合った欧州剣道連盟のドュカルム会長との会話の中で、「日本の剣道はスポーツ化が進んでいるが、欧州では剣道本来の自己修養の精神が生きており、礼儀作法が大事にされている」とのご意見を伺い、嬉しいような悲しいような妙な気持になりました。 去る12月下旬の週末、ブリュッセルの郊外、「ソワーニュの森」スポーツ・センター で、全ベルギー剣道連盟が主催する国際親善選手権大会が開催され、そのチーム戦及び個人戦を観戦しました。表彰式では私から優勝チーム・個人に優勝旗や記念の盾を授与しました。この大会は6日間に亘る冬季セミナーの最終日に開催されたもので、日本からは国際社会人剣道クラブ(NPO法人)の平川信夫相談役を団長とする20人の指導者及び現役選手の一行が来訪し、主催団体である全ベルギー剣道連盟の大会運営を支援しておりました。ベルギーには剣道連盟に加入登録している選手が600人ほど(因みに欧州剣道連盟全体では約35000人)、6段以上の高段者も23人いるそうで、ヨーロッパではフランスに次ぐ強豪国だそうです。この日の大会には欧州の22ヵ国から100人近い選手が参加しておりましたが、チーム戦及び個人戦共にベルギーの選手が優勝しました。女性の部で1位と2位に入ったベルギー人姉妹はゲント市の剣道クラブに所属しており、未だ高校生と中学生なのですが、将来を嘱望されているようです。観戦席で隣り合った欧州剣道連盟のドュカルム会長との会話の中で、「日本の剣道はスポーツ化が進んでいるが、欧州では剣道本来の自己修養の精神が生きており、礼儀作法が大事にされている」とのご意見を伺い、嬉しいような悲しいような妙な気持になりました。

<1927年1月、雪中の葬儀>

ブリュッセルから北へ約10km、ラーケン王宮より更に北に行ったところに、ヨーロッパ随一とも言われる広大な国立植物園があります。93ヘクタールの敷地内には1200種以上の世界の植物が生育し、森あり池ありの庭園は良い季節には格好の散策場所になりそうな場所です。あちこちにベンチがありますので、そこに腰かけてボーとしていれば時間のたつのを忘れるのではないでしょうか。敷地のやや西側、池のほとりに12世紀に創建されたと言われる古城もあって眺めは最高です。ただ、「ブーコウト城」と呼ばれるこの古城にはベルギー人ですら今やほとんどの人が忘れてしまった悲しい話が残されています。19世紀の前半にベルギー初代の国王であったレオポルド1世にはシャルロットという名の王女がおり、1857年にオーストリアのマクシミリアン大公と結ばれ、その後、大公がメキシコ皇帝になったためにシャルロット王女は皇后陛下になるのです。しかし、不幸なことにマクシミリアン皇帝は数年もたたずしてメキシコ人の反乱に合い、反乱軍に捕縛されてしまいます。脱出に成功したシャルロット皇后はヨーロッパ中を奔走して助けを求めるのですが、その甲斐もなく、1867年にマクシミリアン皇帝は銃殺されてしまうのです。この悲報を聞いたシャルロット皇后は精神に異常を来たし、実兄のベルギー第2代国王、レオポルド2世の計らいによってブーコウト城などで半療養生活を送ることになります。27歳の時から1927年に87歳で亡くなるまでの60年間の大半をこの古城で孤独に過ごしたシャルロット王女の一生とは何だったのかと思わずにはいられません。王女の葬儀は1月の大雪の中、国王はじめ多くの王族が参列してしめやかに執り行われたと伝えられています。 ブリュッセルから北へ約10km、ラーケン王宮より更に北に行ったところに、ヨーロッパ随一とも言われる広大な国立植物園があります。93ヘクタールの敷地内には1200種以上の世界の植物が生育し、森あり池ありの庭園は良い季節には格好の散策場所になりそうな場所です。あちこちにベンチがありますので、そこに腰かけてボーとしていれば時間のたつのを忘れるのではないでしょうか。敷地のやや西側、池のほとりに12世紀に創建されたと言われる古城もあって眺めは最高です。ただ、「ブーコウト城」と呼ばれるこの古城にはベルギー人ですら今やほとんどの人が忘れてしまった悲しい話が残されています。19世紀の前半にベルギー初代の国王であったレオポルド1世にはシャルロットという名の王女がおり、1857年にオーストリアのマクシミリアン大公と結ばれ、その後、大公がメキシコ皇帝になったためにシャルロット王女は皇后陛下になるのです。しかし、不幸なことにマクシミリアン皇帝は数年もたたずしてメキシコ人の反乱に合い、反乱軍に捕縛されてしまいます。脱出に成功したシャルロット皇后はヨーロッパ中を奔走して助けを求めるのですが、その甲斐もなく、1867年にマクシミリアン皇帝は銃殺されてしまうのです。この悲報を聞いたシャルロット皇后は精神に異常を来たし、実兄のベルギー第2代国王、レオポルド2世の計らいによってブーコウト城などで半療養生活を送ることになります。27歳の時から1927年に87歳で亡くなるまでの60年間の大半をこの古城で孤独に過ごしたシャルロット王女の一生とは何だったのかと思わずにはいられません。王女の葬儀は1月の大雪の中、国王はじめ多くの王族が参列してしめやかに執り行われたと伝えられています。

|