第57回 ワールドカップに湧く「ひとつのベルギー」

2014年7月1日

サッカーのワールドカップがブラジルで始まって既に3週間近くが過ぎ、8つのグループに分かれた一次リーグが終了しました。Hリーグでアルジェリア、ロシア及び韓国と闘ったベルギー・チームはリーグ・トップの3戦全勝でリーグ戦を勝ち抜き16ヵ国による決勝トーナメントに進んでいます(その第一戦である米国との試合は今晩です!!)。政治といわず経済といわず連邦制の下で何事も南北に分かれてしまっているベルギーにおいてサッカーではナショナル・チームを結成し、国民をあげて「ベルギー」を応援する姿は新鮮な驚きです。勝利した夜は街角のあちこちで大騒ぎが同時発生し、ベルギー国旗をなびかせた車がいつまでもクラクションを鳴らし続けておりました。他方、これとは対照的に、我が日本チームはCリーグでコロンビア、ギリシア及びコートジボワールと闘い、1引き分け2敗で一次リーグを敗退。決勝トーナメントへの進出を期待していた日本のサッカー・ファンは大いに失望しました。それにしても、ベルギーのテレビを見ていて驚いたのは、フィリップ国王陛下御夫妻がブラジルにまで足を運ばれ、ベルギー・チームの試合を競技場で観戦し、試合が終わると自国選手を直接祝福していたことです。お国柄の違いとは言え、こういう姿は日本の皇室の場合は想像も出来ないことですね。

<2度目の自衛隊記念日レセプション>

先週、大使公邸で、自衛隊記念日のレセプションを開催しました。私にとってはブリュッセルで主催する2度目のレセプションで、今回はベルギー政府・軍やNATOの関係者及び外交団を中心に180人以上の来客を迎えました。好天に恵まれ、庭も開放しましたので、ちょっとしたガーデン・パーティのような心地よい行事になりました。例年のように、寿司、天ぷらなどの和食を提供した他、日本酒や日本産ワインの試飲コーナーも設けたのは好評だったようです。 先週、大使公邸で、自衛隊記念日のレセプションを開催しました。私にとってはブリュッセルで主催する2度目のレセプションで、今回はベルギー政府・軍やNATOの関係者及び外交団を中心に180人以上の来客を迎えました。好天に恵まれ、庭も開放しましたので、ちょっとしたガーデン・パーティのような心地よい行事になりました。例年のように、寿司、天ぷらなどの和食を提供した他、日本酒や日本産ワインの試飲コーナーも設けたのは好評だったようです。 また、新たな試みとして自衛隊が過去に参加したPKOや国際緊急援助隊の活動振りを紹介する大型の写真パネルを展示したり、自衛隊を紹介する英語ナレーション付きのDVDを会場に設営したテレビで鑑賞いただけるようにしました。我が自衛隊は1954年に発足しましたので、今年がちょうど60周年の年に当たります。日本では、集団的自衛権や集団安全保障をめぐる政治レベルの議論が白熱する中、国防や国際安全保障協力に関わる自衛隊への内外の関心も高まっているように思います。海外に駐在する大使として今回のように任国の関係者を広く招待した記念日レセプションを主催し、自衛隊の活動振りを紹介することはとても意義のあることですね。 また、新たな試みとして自衛隊が過去に参加したPKOや国際緊急援助隊の活動振りを紹介する大型の写真パネルを展示したり、自衛隊を紹介する英語ナレーション付きのDVDを会場に設営したテレビで鑑賞いただけるようにしました。我が自衛隊は1954年に発足しましたので、今年がちょうど60周年の年に当たります。日本では、集団的自衛権や集団安全保障をめぐる政治レベルの議論が白熱する中、国防や国際安全保障協力に関わる自衛隊への内外の関心も高まっているように思います。海外に駐在する大使として今回のように任国の関係者を広く招待した記念日レセプションを主催し、自衛隊の活動振りを紹介することはとても意義のあることですね。

<アントワープの知られざる世界遺産、プランタン・モレチュス博物館>

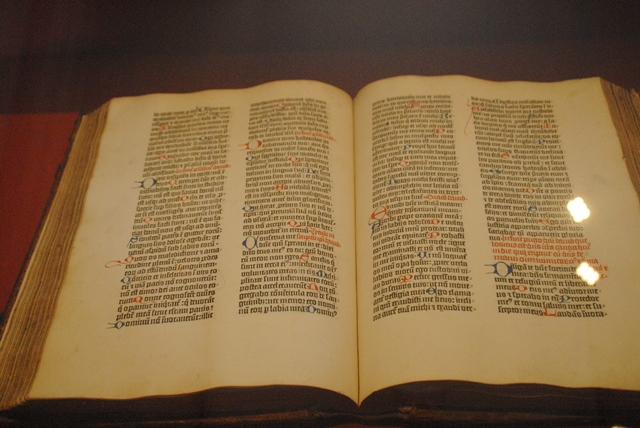

アントワープを代表する観光名所といえば、大聖堂かルーベンスの家というのが大方の意見かと思いますが、2005年にユネスコの世界文化遺産に指定され、ミシュランの観光ガイド・ブックでも3つ星が付いている「必見の場所」があります。プランタン・モレチュス博物館がそれです。残念ながら日本の旅行会社の関心は低く、従って日本人の旅行者が訪れることはめったにありませんが、市内中心部にあるこの博物館は文化的価値が高く、歴史好きにとっては実に見ごたえがあります。 アントワープを代表する観光名所といえば、大聖堂かルーベンスの家というのが大方の意見かと思いますが、2005年にユネスコの世界文化遺産に指定され、ミシュランの観光ガイド・ブックでも3つ星が付いている「必見の場所」があります。プランタン・モレチュス博物館がそれです。残念ながら日本の旅行会社の関心は低く、従って日本人の旅行者が訪れることはめったにありませんが、市内中心部にあるこの博物館は文化的価値が高く、歴史好きにとっては実に見ごたえがあります。 15世紀の半ばに活版印刷技術(金属活字を使った印刷術)を発明したグーテンベルグの話は学校の教科書にも紹介され広く知られていますが、こうした技術が飛躍的に普及したのは16世紀になってからで、その世界的中心地の一つがアントワープだったことは余り知られていません。グーテンベルグは旧約・新約聖書(ラテン語版)を大量に印刷し、後の宗教改革に多大な影響を与えたのですが、アントワープにおいてオランダ語を含む多くの言語に訳された聖書が印刷され、文学書や新聞まで膨大な数で印刷されるようになってヨーロッパ近世への道が拓かれていくのです。そして、16世紀の後半、アントワープ最大の印刷拠点となったのが「オフィシーナ」と呼ばれたプランタン印刷所だったという訳です。私は、先日、この創業者の子孫に当たる方と知り合い、プランタン・モレチュス博物館(現在はアントワープ市所有)を直々にご案内いただきました。17~18世紀に印刷された書物が2万点以上所蔵されており、初期に印刷された聖書も何冊か特別展示されています。古い活版印刷機を陳列した印刷工房も保存されていて、金属活字の精巧さに驚かされます。日本の凸版印刷という印刷会社が開設した印刷博物館(東京小石川のトッパンホールの地下1階にあるそうです)にはアントワープの初期の活版印刷機も展示されているようですが、それはプランタン・モレチュス博物館が製作協力した複製品とのことです。こんなところにも日本とベルギーの繋がりを見出し嬉しくなりました。 15世紀の半ばに活版印刷技術(金属活字を使った印刷術)を発明したグーテンベルグの話は学校の教科書にも紹介され広く知られていますが、こうした技術が飛躍的に普及したのは16世紀になってからで、その世界的中心地の一つがアントワープだったことは余り知られていません。グーテンベルグは旧約・新約聖書(ラテン語版)を大量に印刷し、後の宗教改革に多大な影響を与えたのですが、アントワープにおいてオランダ語を含む多くの言語に訳された聖書が印刷され、文学書や新聞まで膨大な数で印刷されるようになってヨーロッパ近世への道が拓かれていくのです。そして、16世紀の後半、アントワープ最大の印刷拠点となったのが「オフィシーナ」と呼ばれたプランタン印刷所だったという訳です。私は、先日、この創業者の子孫に当たる方と知り合い、プランタン・モレチュス博物館(現在はアントワープ市所有)を直々にご案内いただきました。17~18世紀に印刷された書物が2万点以上所蔵されており、初期に印刷された聖書も何冊か特別展示されています。古い活版印刷機を陳列した印刷工房も保存されていて、金属活字の精巧さに驚かされます。日本の凸版印刷という印刷会社が開設した印刷博物館(東京小石川のトッパンホールの地下1階にあるそうです)にはアントワープの初期の活版印刷機も展示されているようですが、それはプランタン・モレチュス博物館が製作協力した複製品とのことです。こんなところにも日本とベルギーの繋がりを見出し嬉しくなりました。

<教会の鐘の音を競う国際大会>

先の週末、ブリュッセルの北30kmほどのところにあるメヘレン市(人口82000人)の文化会館でファビオラ国際カリヨン・コンクールが開催され、日本人も出場しているというので応援に行きました。このコンクールは1988年に始まり、概ね5年に1回の頻度で開催されており、今年が第7回目だそうです。メヘレン市の歴史は古く、15世紀には短期間ながら現在のベルギー・オランダを合わせた「低地地方」の都になったこともあります。市内中心部にある聖ロムバウト大聖堂は13世紀に建設が始まり、167mの尖塔を作る筈でしたが、1520年になって倒壊の危険が発覚し、未完成のまま建設中断になったといういわくつきの教会ですが、97mという現在の高さでも十分に迫力があります。この大聖堂のカリヨン(組み鐘)は17世紀に造られた大小49個の鐘と1981年に追加された同数の鐘の2組から成り、町中に美しい鐘の音を響かせていることで知られています。1922年には教会のすぐ傍にカリヨン学校も創立され、メヘレンと言えば「カリヨンの町」と言われるほどです。そもそもカリヨン発祥の地とされるフランドル地方の中心都市の1つであるメヘレン市でファビオラ元王妃の名前を冠した国際カリヨン・コンクールが開催されているのは極く自然ですね。 先の週末、ブリュッセルの北30kmほどのところにあるメヘレン市(人口82000人)の文化会館でファビオラ国際カリヨン・コンクールが開催され、日本人も出場しているというので応援に行きました。このコンクールは1988年に始まり、概ね5年に1回の頻度で開催されており、今年が第7回目だそうです。メヘレン市の歴史は古く、15世紀には短期間ながら現在のベルギー・オランダを合わせた「低地地方」の都になったこともあります。市内中心部にある聖ロムバウト大聖堂は13世紀に建設が始まり、167mの尖塔を作る筈でしたが、1520年になって倒壊の危険が発覚し、未完成のまま建設中断になったといういわくつきの教会ですが、97mという現在の高さでも十分に迫力があります。この大聖堂のカリヨン(組み鐘)は17世紀に造られた大小49個の鐘と1981年に追加された同数の鐘の2組から成り、町中に美しい鐘の音を響かせていることで知られています。1922年には教会のすぐ傍にカリヨン学校も創立され、メヘレンと言えば「カリヨンの町」と言われるほどです。そもそもカリヨン発祥の地とされるフランドル地方の中心都市の1つであるメヘレン市でファビオラ元王妃の名前を冠した国際カリヨン・コンクールが開催されているのは極く自然ですね。

そのコンクールの実施要領なのですが、私が訪問した最終日は5人のファイナリストによって2~3曲のソロ演奏(自由曲)とオーケストラとの協奏曲(課題曲)の演奏が行われておりました。会場には移動式のカリヨン(49音階)が持ち込まれており、まるでグランドピアノを演奏するような設定です。ピアノと違うのは、両手の拳で握ったり叩いたりして操作する20本ほどの「手鍵盤」(棒状)と足元に両足で操作する10個ほどの「足鍵盤」があることです。高音パートは「手鍵盤」(ワイヤーで小さな鐘のハンマーに繋がっている)を、低音パートは「足鍵盤」(ワイヤーで大きな鐘のハンマーに繋がっている)を操作して4オクターブの音階をカバーしているようです。また、各演奏者が演奏前に5~10分かけて好みの鐘の音が出せるように自ら調律することや、服装が(Tシャツに作業ズボンといった具合に)極めてカジュアルな点も通常のクラシック・コンサートとは異なります。さて、私が応援したかった日本人の演奏者ですが、予選で落選し、5人のファイナリストには残っておりませんでした。カリヨンの知識だけを得たメヘレン訪問でした。

<ISTIと共催した日本伝統芸能コンサート>

10日ほど前、ISTIというブリュッセルの語学学校との共催で、三味線、琴、尺八などの日本の伝統楽器の演奏会を開催しました。出演してくれたのは日本から来られた杵屋五司郎氏を座長とする「日本音楽集団」で、総勢51名という大グループでした。一行は6泊7日のブリュッセル滞在中にボザールでも演奏会を開催しました。演奏の合間に着物ショーも企画するなどサービス精神に満ちたイベントでした。「日本音楽集団」はパリやニューヨークなど世界中で演奏会を開催して来ており、ブリュッセルで最初に演奏会を開催したのは25年前の1989年だというから驚きです。杵屋氏は東京芸大の出身で、三味線の演奏家であると同時に作曲家としても著名な方です。演奏会では長唄も何曲か披露されたのですが、日本人でも歌詞がうまく聞き取れないほどですので、歌詞を英訳して配布してくれると聴衆に歌の良さをもっと楽しんでもらえたのではないかと残念に感じられました。ただ、いずれにしても、ブリュッセルにおいて大集団による日本の伝統楽器の合奏を聴く機会はほとんどありませんので、こうした演奏会は大歓迎ですね。 10日ほど前、ISTIというブリュッセルの語学学校との共催で、三味線、琴、尺八などの日本の伝統楽器の演奏会を開催しました。出演してくれたのは日本から来られた杵屋五司郎氏を座長とする「日本音楽集団」で、総勢51名という大グループでした。一行は6泊7日のブリュッセル滞在中にボザールでも演奏会を開催しました。演奏の合間に着物ショーも企画するなどサービス精神に満ちたイベントでした。「日本音楽集団」はパリやニューヨークなど世界中で演奏会を開催して来ており、ブリュッセルで最初に演奏会を開催したのは25年前の1989年だというから驚きです。杵屋氏は東京芸大の出身で、三味線の演奏家であると同時に作曲家としても著名な方です。演奏会では長唄も何曲か披露されたのですが、日本人でも歌詞がうまく聞き取れないほどですので、歌詞を英訳して配布してくれると聴衆に歌の良さをもっと楽しんでもらえたのではないかと残念に感じられました。ただ、いずれにしても、ブリュッセルにおいて大集団による日本の伝統楽器の合奏を聴く機会はほとんどありませんので、こうした演奏会は大歓迎ですね。

|