Chizuの部屋

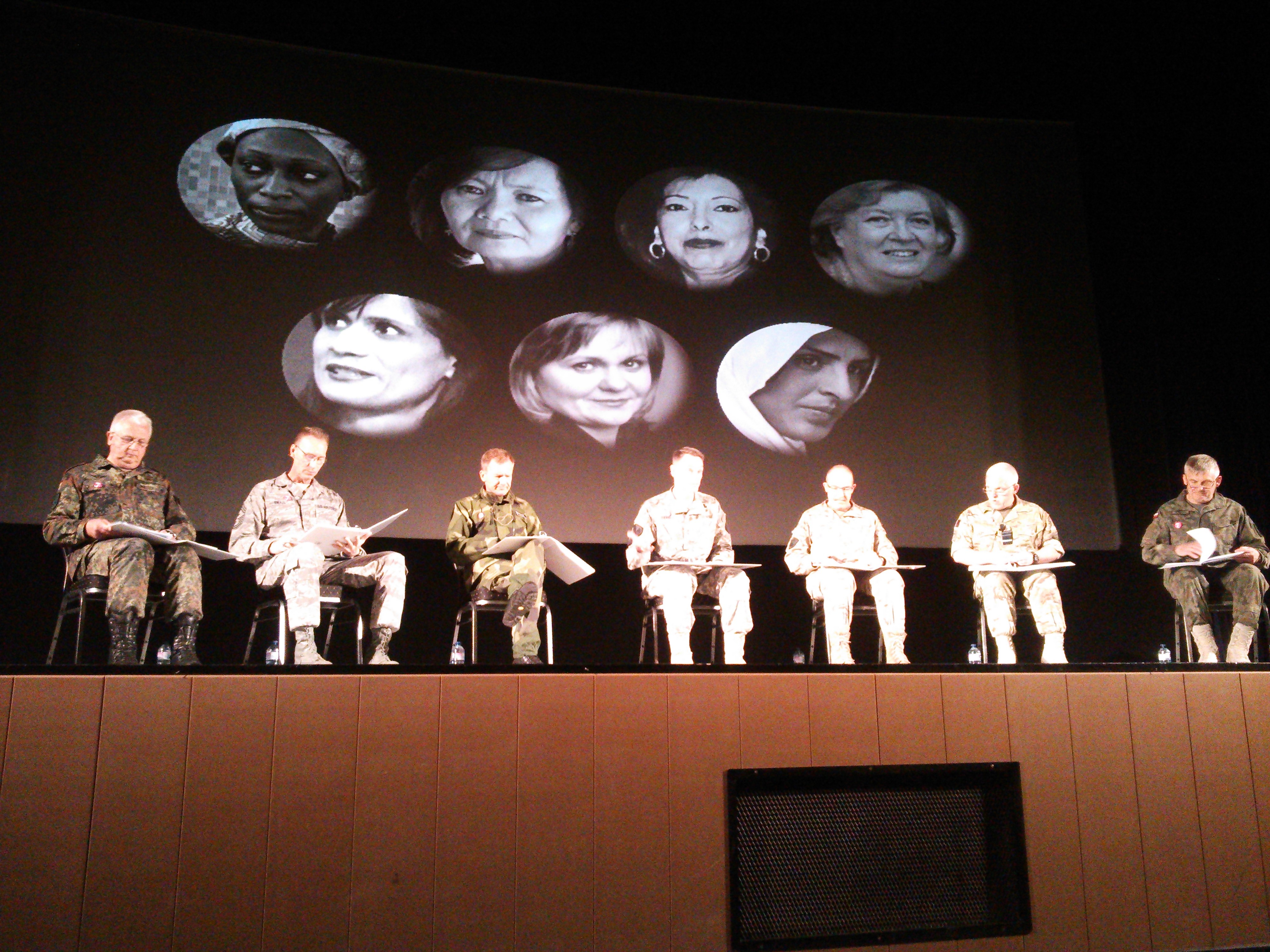

第4回「ジェンダー・ウイスキー」NATO事務総長特別代表 皆さん、今回もご訪問ありがとうございます。 ベルギーもいい季節を迎えています。最近ではなんと22時頃まで明るく、小鳥がさえずっています。 最近興味深いイベントがありました。ジェンダーというと女性のものと思われがちですが、欧州やNATOでは決してそうではありません。5月、NATOの作戦を司る欧州連合軍最高司令部(SHAPE: Supreme Headquarters Allied Powers Europe、ベルギー南部モンス所在)で行われた、「セブン・バイ・シェイプ(Seven by SHAPE)」というイベントについて紹介します。 この「セブン」は、女性の権利のため活動した7人の女性-ナイジェリア、アフガニスタン、ロシア、パキスタン、カンボジアなど-の物語を7人が語る朗読劇として、スウェーデンの演出家により作られ、女性のエンパワーメント(励まし、動機づけ)のため世界各地で公演されてきました。元々女性の物語ですから、女性たちが朗読し、おそらく観客も女性が多かったものでしょう。しかし、NATOでは一味違います。 4人の男に集団レイプされた後、裸同然で家路につかされたパキスタンの女性。この土地では「名誉のため」こんな女性は命を絶つのが慣習でした。朗読するのはポーランド陸軍少将。時に声を震わせながら、とつとつと彼女の戦いを再現していきます。…ロシアでは家庭内暴力(DV)は当たり前、夫人はその名の通り夫のもの。死ぬか殺されるまで続く暴力から女性たちを救おうとロシアで初めてのホットラインを作った女性の物語は、英国空軍中将から。7人の女性を取り巻く状況と苦悩が、並行して7人の男性の口から語られます。そんなことがあっていいのか、と観客がため息をつき疲れた頃、生き生きと再現された7人の女性たちは、それぞれの世界で周囲の抵抗に勝利を収めます。ある人は国会議員に選出され、ある人は大臣となり、また民主主義のための基金の設立に成功し、それぞれが女性の人権のため、大きな一歩を踏み出す姿が描かれ、拍手のうちに物語は締めくくられました。 女性活動家の話は軍と関係ないじゃないか、と言うなかれ。ジェンダーというのはまるで大海原のような幅広い概念なので、男女限らず「よくわからない」「女性の問題」と敬遠されがちです。しかし、世界の人口は男女半々で構成されているように、ジェンダーに関する課題はもちろん女性のみでは解決できない、と言い切ることができます。まずは男性が問題認識を持ち、心(ハート)から関与するよう変化を促すことは重要、そのため女性の半生を男性が演じるこの公演はインパクトが大きかったようです。 演じたのは7人の男性軍人。公演後の聴衆からは、出演者の6人の将官と1人の上級曹長(下士官のトップ)を讃える声が絶えませんでした。そうなのです。男性でジェンダーに理解のある人は、カッコいいのです。そして、そんな「チャンピオン」たちが周囲の男性に影響を与えていくからこそ、世界は着実に変わっていくのですね。たとえ少しずつであっても。 さて、今回はジェンダーとネットワークがテーマです。 私の上司にあたるスクールマン特別代表は、大使を経験した外交官で、とても社交的、カレンダーは見事に埋まっています。常に誰かと会って情報交換していますし、スタッフとの雑談も手を抜くことはありません。きっと話すことそのものが好きなのだと思われます。オランダでは80年代から女性の外交官の増加や人材育成に熱心で、今や大使の3-4割は女性だという話から、ブリュッセルの街中の工事は何十年も終わらないという笑い話まで、本当に話題に事欠かない人物です。相手が誰であろうと態度を変えず大らかな彼女は、情報収集も情報発信も極めて鮮やか。そんな社交的な彼女は、「ジェンダー・ウイスキーの会」を月1回の定例にしています。 事の起こりは数か月前。突然「『ジェンダー・ウイスキー』をNATOでもやろうかしら」と言い始めたかと思うと、数日後には自ら関係者を広く招待し、自らウイスキー5本とグラス25個を買い込んできました。とても力持ちなところにも驚かされます。そして、自分のオフィスでこれを開催し、あっという間に定例化してしまいました。これは、ウイスキーでも飲みながら、ネットワークを広げつつ情報交換しましょう、という趣旨で、彼女の並外れた人脈と影響力のおかげで、回を追うごとに参加者が増えています。余談ながら、彼女の観音開き式のロッカーの中には数種類のウイスキーが綺麗に並んでいて、今やバーのようです。参加者の一番人気は、「竹鶴」。ブリュッセルでも時折店頭で見かけます。購入しているのは特別代表なのですが、一部の参加者は私が日本から持ってきたと誤解していて、「ChizuがNATOに来たおかげで日本のおいしいウイスキーが飲めるね」と喜んでいるので、特に否定はしていません。 もともと「ジェンダー・ウイスキー」は、スウェーデン軍国際センター(第4回で紹介)で、ジェンダー教官たちが交流の場としてこれを始めたことに由来しているそうです。さて、この「ジェンダー」と「ウイスキー」。なぜこの組み合わせなのでしょうか。ベルギーだから「ジェンダー・ビール」でも良さそうなものなのに。最初は、ウイスキーだとおしゃれだからかな、などと考えていましたが、その謎が解けました。答えは、第4回でも少し触れたとおり、軍事作戦へのジェンダー視点の反映の手順の一つ、「作戦計画」の策定にあります。軍の「作戦計画」は、「本文」に加え、人事・情報・兵站など、作戦に不可欠な各種機能について記述した「別紙」から構成されます。軍事作戦においては、誰もが間違いなく迅速かつ簡潔に起案できるように、「作戦計画」にはあらかじめ決められた定型があり、NATO作戦の定型では、「別紙ジェンダー」はW(「ウイスキー」と読む )と定められていることから、「ジェンダー」=「ウイスキー」、「ジェンダー・ウイスキー」が誕生したのです。 少し説明がややこしくなりましたが、この絶妙なネーミングの「ジェンダー・ウイスキー」、決して飲むための会ではありません。実際には、皆さん数口味わう程度です。知人を増やし、とにかく話をし、再会を約束して小一時間で三々五々に帰っていきます。ここで培った新たな人脈が、その後の業務にプラスになることは言うまでもありません。また、ジェンダーは「大海原」「敬遠されがち」だからこそ、一緒に楽しみつつ仲間を増やし、共に取り組む気持ちを育む、こんな社交の場が役に立つようです。NATOでは、ジェンダーは女性のものでも、一部の人々が扱う趣味の世界でもない、共通の課題であるということがこんな努力から浸透しつつあります。 次の会にも、うちの特別代表はまた新規の人々を呼んでくるに違いありません。多くの人と知り合えて嬉しい反面、一瞬の自己紹介で皆さんの名前を覚えられるかどうかが、引き続き深刻な問題です…。 次回は、6月上旬に実施されたNATOジェンダー会合についてご紹介します。 1 軍のアルファベット呼称は各国共通。無線等の通話を想定し、聞き間違いのないように定型化されている。例:A(アルファ)、B(ブラボー)、C(チャーリー)

|