安全の手引き

|

|

安全の手引き

2017年1月

在ベルギー日本国大使館

- はじめに

海外において,犯罪や事故の被害に遭う日本人数は依然多数に上ります。海外で直面する様々な危険から身を守り,安心して滞在するためには,自らの努力で安全な環境を確保することが大変重要です。

そのため,本手引きにおいては,犯罪や事故等の安全対策のため,どのような点に注意を払うべきか,基本的な留意点をとりまとめました。

しかしながら,ここに示した留意点だけでは十分なものではありません。日々刻々と変化する国際情勢はもとより,ベルギーや周辺諸国の政治・治安情勢,さらには対日感情の変化等を念頭に置き,新聞やテレビ等で報道される凶悪事件,テロ事件,緊急事態等の発生にも注意を払う必要があります。

皆様がこうした自らの安全への配慮を常に忘れず,ベルギーでの快適な滞在生活を送られる上での諸対策の一助となれば幸いです。

- 防犯の手引き

- 防犯の基本的な心構え

- (1) 安全のための三原則の遵守

海外では,「自分と家族の身は自分で守る」という心構えをもって,安全のための三原則~「目立たない」,「行動を察知されない」,「警戒心を怠らない」を念頭において行動することが大切です。

- 「目立たない」とは,その時々に合わせた服装で周囲にできるだけ溶け込み,所持品等の携行方法にも注意工夫することです。

- 「行動を察知されない」とは,出退勤,買い物の時間や道順の定型的なパターンをできるだけ回避することです。また,休暇等による自宅の長期不在も同様に外部に分からないよう配意することです。

- 「警戒心を怠らない」とは,外出時は常に周囲の状況確認を怠らず,隙を見せないようにすることです。

- (2) 予防が最良の危機管理

事件・事故に巻き込まれてからでは後の祭りです。予防こそが最良な危機管理であることを肝に銘じ,予防のために必要な努力と経費を惜しまないことが重要です。

- (3) 現地の実態把握

安全のためだけでなく,現地生活を楽しむためにも現地の実態把握は必要です。市内地図等を利用して,自宅周辺や出先の状況を事前に確認してください。また,現地の常識(風俗,習慣,宗教,価値観,社会システム)の認識を深めることも必要です。加えて,現地人の表情・動きを読み取る努力も有用です。このような努力を踏まえて,初めて危険な事態を察知することができるようになります。

- (4) ネットワーク作りに心掛ける

普段から在留邦人はもとより,隣人,コミュニティー等との付き合い,様々な個人や組織との間でネットワーク作りを心掛けることが重要です。そうすれば,いざというときに隣人の助けも得られ,自然と様々な情報が入ってきます。

- (5) 精神衛生と健康管理

生活習慣や慣習の大きく異なる海外での生活は,長時間にわたる緊張を余儀なくされる場合が多く,精神面,肉体面での自己管理が重要です。

- (1) 安全のための三原則の遵守

- 最近の犯罪発生状況

- (1) ベルギーの現状

ベルギーは,ヨーロッパ諸国の中で必ずしも治安の良い国とは言えません。

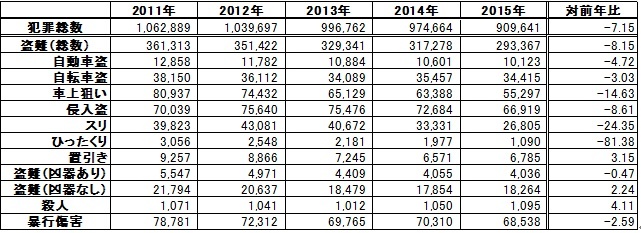

幸いにも,2014年のベルギーでの犯罪発生件数は,過去5年で最も低い数字となっており,特に,ひったくり,置き引き,スリは,2013年に比べ,10%以上の減少を見せています。しかし,自転車盗難及び殺人は2013年に比べ増加しております。

犯罪の減少に伴い,当館領事部に届出があった邦人被害件数も減少傾向にありますが,残念ながら,ひったくり,置引き,スリなどの被害に遭う日本人は未だ多く見られます。また,自転車盗難に遭った邦人旅行者もいました。

- <犯罪発生件数:過去5年>

- (2)邦人が被害に遭いやすい場所

当館に届け出があった被害事例からは,ブリュッセル市内では,電車・バス・メトロ等の乗り物の中,ホテル内,レストラン内で一息ついて気が緩んだ隙に被害に遭いやすい傾向が見られます。

ただし,被害の多くは路上で発生しており,外出中は,常に周辺に気を配る必要があります。

- (3)邦人犯罪被害

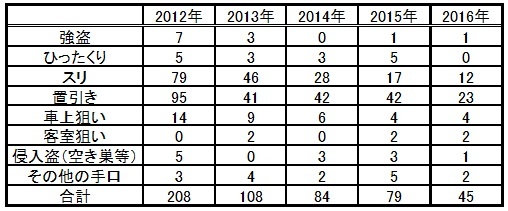

過去5年の当館への届け出をもとにした統計によれば,スリ,置き引きがそのほとんどを占めており,凶悪犯罪に遭う邦人は少数です。

しかし,強盗,ひったくり等の犯罪に巻き込まれた場合,必ずしも危険とされている地域であったり,深夜であったりという傾向は無く,一瞬の隙をついて襲われる傾向にあり,人通りの少ない通りを一人で通りかかったりする場合は,周囲に気を配る必要があります。

- <邦人犯罪被害統計・過去5年>

- (1) ベルギーの現状

- 防犯のための具体的注意事項

- (1) 住宅

住宅は生活の基盤であり,その安全を確保することは安全対策の中でも最優先事項です。住宅選びでは,まず周囲の環境をよく調査してください。低所得者層の住宅地や歓楽街・繁華街はできる限り避けるべきです。次に,独立家屋がよいのか,集合住宅がよいのかという点については,個別の案件ごとに長所短所様々であるため,いずれの場合においても建物の開口部の防犯性能をよく検証する必要があります。

建物の開口部は,扉,窓,勝手口,駐車場扉などで構成されており,各開口部に対する防犯対策のチェックポイントは以下のとおりです。

<防犯対策>

- 扉については,集合住宅の場合,正面玄関又は駐車場にある第1扉,各戸の第2扉があり,独立家屋の場合,正面玄関扉,勝手口扉,駐車場扉などがありますが,駐車場のシャッター扉は別として,扉は一般的に内開きであって,かつ,扉自体に飾りガラスや明かり取りガラスが付いていない方が理想的です。

- 侵入盗のほとんどは,ドアをバールなどでこじ開けて侵入するため,住宅を賃貸契約する場合,ドアの作りがどうなっているのか,下見の時に十分に注意を払って下さい。

- 扉の錠前については,防犯性能の高い錠前が取り付けられているか否かが重要なポイントとなります。一般的に,鍵山の少ないものや錠穴が扉から突起しているものは防犯性能が低いものと言えます。鍵は鍵山の多いもので扉の両面に鍵穴があるもの(両面シリンダー),かんぬき(デットボルト)は長いもので,1つの錠前に対してかんぬきが複数箇所設置されているもの(マルチロックポイント)が理想的です。また,2重ロック,チェーン錠等を取り付けることにより,防犯性能をより高めることもできます。

- 窓については,当地では一般的に複層ガラス又は強化ガラスが取り付けられていますが,こうしたガラスは石やバールなどで簡単に破壊できるものであるため,侵入が容易な場所に設置されている窓に対しては,シャッターや格子を取り付けるなど防犯性能を強化することが望ましいです。

- アパートなどの集合住宅の場合,一般的には,外部からの侵入が比較的困難である高層階が望ましいです。

- 長期間不在にする場合には,カーテンの閉まり具合を工夫するとともにタイマーで室内灯を点灯させるなど,可能な限り自衛手段を講じてください。

- 自宅周辺への警戒を怠らず,見知らぬ人物に対しては注意視線を向けるなどの必要に応じた警戒措置を忘れないようにしてください。

<日本人の主な被害事例>

- 夏のバカンスやクリスマス及び年末年始の長期休暇中の不在時にベランダからガラス戸を割って侵入し,室内を物色した上で,金品を奪う。

- 犯人が玄関のベルを鳴らし,被害者が留守であることを確認した上で,バール等で玄関ドアの鍵を壊し,室内を物色した上,金品を奪う。

- (2) 外出時

外出時には,様々な犯罪被害の態様が考えられますが,ベルギー国内での日本人の犯罪被害の6割がブリュッセル首都圏で発生しており,ブルージュ,アントワープ等の観光地においても発生しています。

特にブリュッセル南(ミディ)駅周辺は,一般的に治安の悪い地域として知られており,夜間には人通りが少なくなるため,犯罪に巻き込まれやすいと言えます。人通りの多い駅,グランプラス周辺においてもスリ・置き引き事件が多発しています。

<防犯対策>

- 開口部をファスナーで開け閉めし,かつ,フラップの付いているカバンがスリに狙われにくいと言われています。

- 路上や駅構内,電車内等で,見知らぬ人から何か尋ねられたり,声をかけられても安易に相手にせず,貴重品やカバンを携行している時は,気を緩めず,かつ,手から放さないよう心掛けてください(数人がグループになって役割分担し,注意を逸らせ,その間に置き引きする手口があります。)。

- 路上や駅構内,電車内等の人目に触れる場所で,携帯電話,スマートフォンやタブレットPCのような高価なデバイスを極力使用しないよう心掛けてください。

- 南駅のように治安の悪い駅に下車する場合は,暗くなる前に到着する等,時間を早めに設定し,駅構内で周囲を警戒するとともに,特に駅建物から市内中心等へ向かう場合は,極力徒歩を避け,タクシーか地下鉄等の公共交通機関の利用を心掛けてください。

- 電車内の網棚に載せたカバン等は,一瞬の隙に持ち去られることがあるので,網棚には貴重品を載せないなど被害回避を心掛けてください。

- 私服警官を名乗る者から持ち物検査や,クレジットカードの暗証番号を求められたら,身分証の提示を求め,不審に思ったら警察(101)に連絡するか,周りに助けを求めて下さい。

- ○人通りの少ない通りは,暗くなってからの利用は避け,また,日中でも不用意に路地等に入り込まないよう心掛けてください。

- 両替をしてほしいと執拗に迫られ,安易に財布を見せると,紙幣をスリ盗られることがあります。

- 駐車した車から離れるときは,座席等の外から容易に見える場所に物を放置しないで下さい。窓ガラスを割られ,中の物を盗られることがあります。

- 車を運転するときは,乗車後,直ぐにドアをロックしてください(助手席に置かれたバッグ等を持ち逃げされることがあります。)。

- パンク等の車両故障の場合,修理を手伝おうとする親切心を鵜呑みにせず,車両保険会社を利用するか,手伝ってもらう場合にも車内に所持品を放置しないよう心掛けてください。

<日本人の主な被害事例>

※駅・乗り物・観光地で

- 駅構内・電車内・路上で以下のように呼びかけられる等した後,一瞬の隙を突いて,貴重品を盗られていた。その多くは,グループでの犯行と思われる。

- 背中に故意にアイスクリームなどを付けた後,親切を装って被害者の上着の汚れを拭うのを手伝う。

- トランクなどの荷物を電車に乗せたり下ろしたりするのを手伝う。

- ライターを貸して下さい等話しかける。

- プラットホームから窓越しに何か話しかけられる。

- 両替をしてほしいと財布の中を見ようとする。

- スマートフォン等の高価なデバイスを使用中,いきなりひったくられる。

- ホテルで,朝食ビュッフェで場所取りのために置いたハンドバッグを持ち去られる。

- ホテルのフロントがチェックアウトで混雑している時や,団体観光でのバスの発着時に,荷物から目を離した隙に貴重品を持ち去られる。

- 私服警察を名乗る者から荷物検査を受けクレジットカードの暗証番号を聞き出された上で,クレジットカードを盗られたり,見知らぬ人から話しかけられ後で返却する等巧みにだまされて,クレジットカードで立て替え払いをしてしまったりして,多額の現金を引き出されていた。

※車の運転中に

- 駐車中の車の窓ガラスを割られ,車内に放置したカバン等を持ち去られる。

- 車を運転中,信号待ちしている間,犯人がロックしていないドアを突然開けたり,窓ガラスを割り助手席や後部座席に置いたバッグを持ち去る。

- 路上駐車や駐車場で,見えない場所に貴重品を隠してしているのを犯人に見られ,車から離れた隙にトランクをこじ開けられたり,ガラスを割られて貴重品を持ち去られる。

- 車を運転中,又は,駐車中にタイヤがパンクしていると話しかけ,親切にタイヤ交換を手伝う振りをしつつ,その間に共犯者が車内のカバンを持ち去る。

- (3) 生活

日常の行動は,防犯の観点から派手な生活を避け,現地の習慣や価値観を考慮し,現地の人々の反感を買うような行動は慎むことが大切です。生活上の防犯対策のチェックポイントは以下のとおりです。

<防犯対策>

- (ア) 訪問者に対する注意

訪問者があっても直ぐに扉を開けず,ドア・スコープやインターフォンで訪問者を確認することが重要です。不審な同伴者はいないか,付近に不審者はいないか良く確認してください。また,扉を開けるときはチェーン錠をかけたまま細目に開け,再度確認してから開けるようにしましょう。勧誘,電話・水道・電気等の工事人も不用意に家の中に入れてはいけません。頼みもしないのに工事人が来たときには,管理事務所に電話し工事人派遣の有無,用件を確認するぐらいの用心が必要です。

- (イ) 清掃業者,ベビーシッター等使用人に対する注意

信頼できる使用人を雇用できるか否かは外国で安全な生活を送るための重要な鍵になります。前任者の引継ぎを受けるか,信頼できる人からの紹介を受けることが良いようです。使用人の経歴・家庭環境・財産状況などの情報を得ておくことも重要です。使用人がいる場合には,いくら信用があるとはいえ貴重品や現金を不用意に放置しておかないようにしてください。日本人の場合,外国で初めて使用人を雇うことが多く,不慣れなこともあり,管理や指導が甘くなったり,逆に厳しすぎて恨みを買ったりする場合もあります。当地の事情に詳しい邦人の例を参考にすると良いでしょう。

- (ウ) 家族への安全教育

家族の安全は家族全員が一致協力して守るとの心がけが必要です。最近起きた事件の概要や教訓事項などを機会あるごとに,夫人はもとより子供にも話し,安全に関する教育を徹底します。子供の安全には特段の注意を払う必要があり通学や友人宅への送迎は親自らが責任を持って行うことが重要です。

- (エ) 電話

日本の習慣でつい電話をとる時に名乗ってしまいますが,間違い電話の相手にまで当方が邦人であることを知らせる必要もないので,相手が名乗るまでこちらから名乗るのは避けるべきです。

- (オ) 鍵

鍵の取扱いには細心の注意が必要です。住居の鍵はもちろん,勤務先の鍵,車の鍵についても厳重な注意が必要です。鍵は本人と家族のみが持ち,原則としてそれ以外の人に貸与すべきではありません。やむを得ず家族以外の人に鍵を貸与する場合はその是非について慎重に検討する必要があります。錠前の取付けや予備鍵の作成は,信頼できる業者だけに委託することが大切です。

- (カ) 長期旅行等の措置

住居の鍵を信頼できる人に預け,時々住居の点検の依頼や,郵便受けに溜まった郵便物や新聞を預かってもらったり,カーテンを開けてもらったりすることは,住人が留守であることを確認できないようにする上で効果があります。

<不適切な事例>

- 電話が鳴ったので,つい日本語で「もしもし」等応答してしまったが,しばらくしたら,片言の日本語で宗教の勧誘をする人物が訪問してきた。

- 駐車場を開け閉めするセンサーキーを車の中に置いたままにしておいたため,車の盗難に遭った際,容易に車を持ち出されてしまった。

- (ア) 訪問者に対する注意

- (1) 住宅

- 交通事情と事故対策

車は右側通行であり,運転マナーは必ずしも良くなく,市内でも法定速度をはるかに超えて走行する車両が多いため,事故が多発しています。運転の際は,特に地理に慣れるまで十分な注意が必要です。

また,季節の変わり目や冬季には霧が頻繁に発生し,道路も大変すべりやすくなり事故を誘発しているので,十分な注意が必要です。

- (1) 特に留意する交通規則

車を運転する場合,ロータリーを除き一般的に「右優先」の原則に留意する必要があります。優先関係を示す標識のない交差点においては,道幅に関係なく自分から見て右側が優先となります。白地に赤線の逆三角形の標識や道路上に白線又は連続した白色の逆三角形の標識のある側の道路は非優先です。ただし,こちらが優先であっても非優先を無視して飛び出してくる車があるので注意が必要です。制限速度については,一般的に市街30キロメートル又は50キロメートル,自動車専用道路90キロメートル,高速道路120キロメートルです。

シートベルトは,後部座席も着用義務があります。シートベルト未着用に対しては罰金が科せられます。

- (2) 運転免許証

- (イ) 短期滞在者

短期滞在者は,日本で発給された国際運転免許証で運転できます。

- (ロ) 長期滞在者

(地区役場(コミューン)にて滞在許可証(IDカード)を受領した時点から,国際運転免許証及び翻訳抜粋証明を付した日本の運転免許証では運転できなくなりますので,ご注意ください。)

長期滞在者は,日本の運転免許証と翻訳抜粋証明(在ベルギー日本国大使館で発給)に写真,手数料を添えて,滞在許可証(IDカード)の交付を受けた地区役場(コミューン)にベルギーの運転免許証への書換を申請する必要があります(日本の運転免許証はベルギーの運転免許証と引き替えに地区役場(コミューン)に保管されます。なお,希望する場合は,日本の運転免許証は地区役場(コミューン)から在ベルギー日本国大使館に転送され,領事部で保管します。)。

なお,日本の運転免許証の残存有効期間がベルギー滞在予定期間より短い場合には,日本出発前に運転免許証の更新手続きを済ましておくことをお勧めします。

また,ベルギーの運転免許証への書換えは,日本の運転免許証を取得してから日本滞在が3か月を経過している必要があるので,新規取得運転免許証或いは運転免許経歴が消滅している再取得免許証からの書換えには注意が必要です。

- (イ) 短期滞在者

- (1) 特に留意する交通規則

- テロ・誘拐対策

- (1) 現状

2016年3月22日,ブリュッセル国際空港出発ロビー内で2回の爆発が発生。その後,ブリュッセル市内地下鉄マールベーク駅で爆発が発生し,空港での死者は12人,地下鉄での死者は20人,負傷者は324人となるテロ事件が発生しました。同日にベルギー全体の脅威度評価は最高の「4」(非常に危険な状態であり,事態は切迫している)に引き上げられ,その後,24日には脅威度評価「3」(テロの可能性があり,発生し得る)に引き下げられましたが,ベルギー全体の脅威度評価は現在も「3」が維持されています。なお本事件においては,事件発生当日に「イスラム国」の犯行声明が出されております。

ベルギーにおけるテロ事件には,1997年6月に在ベルギー・トルコ大使館前での爆弾テロ事件の後,10年以上発生していなかったのですが,2014年5月24日,ブリュッセルのサブロン広場付近に所在するユダヤ博物館で銃撃事件(4人死亡)が発生し,ベルギー当局はこれをテロ事件と認定しております。

- (2) テロ対策

「テロ事件から完全に自分の身を守る」ことはきわめて困難ですが,常にリスクを意識することは非常に重要です。そこで,テロの被害に遭うリスクを下げるために参考となる事項について紹介するとともに,万一これらの事件に巻き込まれた際における注意事項について列挙しますので,参考としてください。

(ア) 銃乱射事件や爆弾テロ事件の発生傾向

- 最小の労力で最大の被害(殺傷)を企図するため,人通りが多く容易に襲撃しやすい場所と時間帯を狙う。

- 場所的には,構造的に人通りが多い施設(駅,空港,バスターミナルなどの交通施設),人が多数集まる施設・場所(大規模商業施設,観光地,寺院・礼拝所,競技場等),人が長時間滞留する場所(前記場所の他,劇場・映画館,飲食店等)が狙われやすい。

- 時間的な偏りとしては,平日であれば朝夕のラッシュ時,休日であれば日中から夕方にかけての時間帯,各種イベント(スポーツ,演奏会,講演会等)の開催時間帯及びその前後,その他,定期的に行われるイベント・パフォーマンス(観光地における衛兵の交代,宗教施設における礼拝,その他鐘 を鳴らす・旗を振るなどの特別な行動)が狙われやすい。

(イ) 銃乱射(Active Shooter)事件の特徴

- 殺傷力の高い自動小銃(ロシア製AK-47,米国製M-16等。射程数百m)を使用することが多い。

- 事前警告なしの乱射で始まる場合があり,直前に察知することが困難である。

- 大量殺戮が目的のため,弾薬が尽きるまで犠牲者を探しながら乱射することが多い。

- 警察等による制圧には時間がかかる上,犯人の無力化(射殺を含む)を優先するため,負傷しても長時間放置されることが多い。

(ウ) 爆弾テロ事件の特徴

- 不特定多数の死傷者が発生すること狙って雑踏・繁華街に仕掛けることが多い。

- ナイトクラブや列車内等の密閉空間では少量の爆弾でも大きな殺傷効果をもたらす。

- 最初に小規模な爆発で治安機関要員を誘引し,2回目以降に大規模な爆発を起こして被害の拡大を図るケースも散見される

※ 爆発直前に少量の煙を発生させ,人々の注目を集めた上で起爆した例もある。 - 爆発そのものによる被害の他,パニックに陥った避難者による将棋倒しによる圧死などの二次災害(雑踏事故)が発生しやすい。

(エ) 基本的な注意事項 ~「危険予測」,「事前回避」,「常時警戒」

- 「いつ発生してもおかしくない」という危機意識を保持する。

各種ニュース,口コミ情報,現場の雰囲気に敏感になる。 - 渋滞・混雑を避け,常に非常口の場所を確認する習慣づけをする。

人混みを避けると群衆パニックに巻き込まれるリスクも軽減する。 - その場の雰囲気にそぐわない人物,異常に周辺を警戒する様子を見せる人物を見かけたら近づかない。

危険には近づかず,「変だ,妙だ」という雰囲気や気配に注意する。 - レストラン等へ入る際は,オープンスペースや出入口間際,ガラス戸等の近くを避け,厨房に近い場所や柱近くの席を選ぶ。

- 不審物件を見かけたら速やかに現場を離れ(直撃を避ける),できるだけ現場から遠ざかる(爆風,破片を避ける)。

(オ) 銃乱射事件に関する注意事項

- 「Youtube」等であらかじめ銃器の発砲音を知っておく。

小銃の発射音とピストルの発射音は全く異なる,連続した破裂音は危険のサイン

※ 検索サイトで「youtube, AK-47,M-16」と入力して検索をかけると,それぞれの小銃の特徴を比較紹介する映像を閲覧することができる。 - 発砲音が聞こえたら直ちにその場に伏せる。

立ったままでは標的になるので,伏せてから音源(襲撃者の位置)を探す。

不用意に動くと狙い撃ちされるので,犯人の注目を引かないようにする。 - 銃乱射事件への対応はまず「逃げる」

犯人に遭遇する可能性が低い,犯人から距離(数百m)がある場合は直ちに避難する。 - 避難する時間がない場合は「隠れる」

犯人が容易に入ってこないように出入口を出来るだけふさぐ。

電気を消し,カーテンを引いて内部に人がいるか分からないようにする。携帯電話はマナーモードにする。

(カ) 爆弾テロ事件に関する注意事項

- 爆発音が聞こえたら直ちにその場に伏せる。出来れば爆発現場から反対側に伏せる。

可能な限り爆風・破片を避け,鞄等があればそれで頭部を保護する。 - 動けるようなら直ちに爆発現場から離れる。

複数の爆発物が仕掛けられている可能性に注意する。 - 群衆パニックに巻き込まれない。将棋倒しに注意する。特に各種催事会場(映画館・劇場・コンサートホールやナイトクラブなどの閉鎖空間)からの脱出時には注意が必要。

- 万一,閉じ込められた場合は

- 鼻と口を覆い粉じんを吸い込まないようする。

- 携帯電話があれば,助けを求めるメッセージを送信し,その後は定期的に生存を伝えるメールを一定間隔で発信する。電池残量が不安なら必要な時以外は電源を切っておく。

- 救助を呼ぶ場合は,人工的な音を一定の間隔で出すこと(声を出すのは体力を消耗するので物を叩いて生存を知らせる)。

- (3) 誘拐対策

当地では日本人を対象とした誘拐事件は発生しておりませんが,特に,子供の安全には特段の注意を払うとともに,日常の行動をパターン化しないことが重要です。

- (1) 現状

- 緊急連絡先

◎警察 :TEL 101 ◎消防・救急車 :TEL 100 ◎警察・消防・救急(EU諸国共通) :TEL 112 ◎休日開業医の紹介(ブリュッセル) :TEL 02-242-4344 ◎SOS医師派遣センター :TEL 02-513-0202 ◎在ベルギー日本国大使館 :TEL 02-513-2340 大使館領事部 :TEL 02-500-0580 - 緊急時の言葉

【フランス語】 【オランダ語】 「泥棒」 Au voleur(オー・ヴォルール) Dief(ディフ) 「助けて」 Au secours(オー・スクゥール) Help(ヘルプ) 「警察」 Police(ポリス) Politie(ポリスィー) 「救急車」 Ambulance(アンビュランス) Ambulance(アンビュランス) 「病院」 L’hôpital(ロピタル) Ziekenhuis(ズィーケンハウス)

- 防犯の基本的な心構え

- 緊急事態時における対応

ベルギーにおいて,緊急事態(大規模自然災害、大規模事故など)が発生した場合の対応の留意事項は以下のとおりです。

- 平素の準備と心構え

- (1) 連絡体制の整備

会社,学校等において,緊急連絡網を整備することは,情報の伝達,安否確認等のため重要です。

- (2) 在留届の提出

当館は,在留届により在留邦人の所在を確認しており,緊急事態発生時,邦人保護のため,関係者へ迅速かつ正確な情報を提供できる体制を整備しております。このため,各人の在留届の提出は,自らの身を守るためにも重要です。

- (3) 通信手段の確保

緊急事態発生時,連絡手段を確保するため,平時から複数の連絡手段を検討・確保しておく必要があります。

- (4) 一時避難場所の検討等

緊急事態が発生した場合のとりあえずの避難場所について,常日頃から頭に入れておき,自分がどこにいるか(勤務先,通勤途上,自宅など),どのような事態に巻き込まれそうか,幾つかのケースを想定して各自の一時避難場所を検討しておく必要があります。この際,連絡手段の確保は重要です。

- (5) 緊急時避難先

緊急事態発生時,緊急避難先を設定し,その場所に集結することもあります。避難先は予め特定していませんが,在ベルギー日本国大使館の場所だけは確認し,道順については,幾つかのケースを想定して検討しておく必要があります。

- (1) 連絡体制の整備

- 緊急時の行動

- (1) 基本的な心構え

緊急事態が発生した,または,発生するかもしれない場合,当館は邦人保護のため,必要な情報を当館ホームページ,メールマガジン及び在留届に記載のメールアドレス宛一斉送信により発信します。平静を保ち,流言飛語に惑わされたり,群衆心理に巻き込まれることの無いよう注意する必要があります。

- (2) 情報の把握

新聞,テレビ,ラジオ等の報道内容,当館からのメールマガジン(在ベルギー日本国大使館のホームページより登録が必要)及び当館ホームページに掲載された情報あるいは外務省の海外安全ホームページの渡航情報等により正確な情報を把握することが必要です。

- 在ベルギー日本国大使館のホームページ

https://www.be.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

- 領事サービス・安全対策メールマガジン

http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/mlregist/be.html

- 外務省の海外安全ホームページ

http://www.anzen.mofa.go.jp/mofaj/

※通信手段の途絶により電話回線が使用できない場合には,NHK海外放送(ラジオ・ジャパン:英語放送)により情報を入手することもできます。

<ラジオ・ジャパンJAPAN周波数>

ヨーロッパの周波数(当地時間(夏時間は1時間プラス))

AM6:00~AM6:30 17660KHz - 在ベルギー日本国大使館のホームページ

- (3) 家族等の安否の確認

災害の規模が大きく,人の生命や身体及び財産に被害が発生した場合においては,家族や会社内の邦人の安否確認が非常に重要となります。

万一,家族等の安否が確認できない場合には,当館に電話等により通報しておくことが重要です(状況により,当館への通報が困難な場合は,日本の外務省(電話(代表):0081-3-3580-3311)へ通報してください。)。

- (4) 国外への退避

- (イ) 事態が悪化し,各自又は派遣先の会社等の判断により,あるいは,当館の勧奨により,自発的に帰国,もしくは,第3国に退避する場合はその旨当館に連絡してください。(状況により,当館への通報が困難な場合は,日本の外務省(電話(代表):0081-3-3580-3311)へ通報してください。)。

- (ロ) 外務省が「退避勧告」を発出した場合

商業便が運行している間は,それを使用して可能な限り早急に国外に退避してください。臨時便やチャーター便が手配される場合には,大使館の指示に従ってください。 - (ハ) 事態が切迫し,当館より退避等のための集結の指示が出た場合

緊急避難先を指定しますので,当館の指示に従ってください。

- (1) 基本的な心構え

- 緊急事態に備えてのチェックリスト

- (1) 旅券

旅券については,常時6カ月以上の残存有効期間があることを確認しておいてください(6カ月以下の場合には当館に新規発給の申請をしてください。)。旅券の最終頁の「所持人記載欄」は漏れなく記載しておいてください。下段に血液型(blood type)何型と記入しておいてください。なお,当国における滞在許可証(IDカード)等はいつでも持ち出せる状態にしておいてください。

- (2) 現金,貴金属,貯金通帳等の有価証券,クレジット・カード

これらのものは,緊急時には旅券同様すぐ持ち出せるよう保管しておいてください。

現金は家族全員が10日間程度生活できる外貨及び当座必要な現地通貨を予め用意しておくことをお勧めします。

- (3) 自動車等の整備

- (ア) 自動車をお持ちの方は常時整備しておくよう心がけてください。

- (イ) 燃料は十分入れておくようにしてください。

- (ウ) 車内には,常時,懐中電灯,地図,ティッシュ等を備えおきください。

- (エ) なお,自動車を持っていない方は,近くに住む自動車を持っている人と平素から連絡をとり,必要な場合に同乗できるよう相談しておいてください。

- (4) 携行品の準備

避難場所への移動を必要とする事態に備え,上記(1)~(3)に加え次の携行品を備えて,すぐ持ち出せるようにしてください。

- (ア) 衣類・着替え(長袖・長ズボンが賢明)

- (イ) 履き物(行動に便利で靴底の厚い頑丈なもの)

- (ウ) 洗面用具(タオル,歯磨きセット,石鹸等)

- (エ) 非常用食料等

しばらく自宅待機する場合も想定して,米,調味料,缶詰類,インスタント食品,粉ミルク等の保存食及びミネラルウォーターを家族全員が10日間程度生活できる量を準備しておいてください。一時避難の目的で自宅から他の場所へ避難する際にはこの中からインスタント食品,缶詰類,粉ミルクを,また,ミネラルウォーターを入れた水筒(大型が望ましい)を携行するようにしてください。

- (5) 医薬品

家庭用常備薬の他,常用薬,外傷薬,消毒用石鹸,衛生綿,包帯,絆創膏。

- (6) ラジオ

NHK海外放送(ラジオ・ジャパン),BBC,VOA等の短波放送が受信できる電池使用のもの(電池の予備も忘れないようにしてください)。

- (7) その他

懐中電灯,予備の強力バッテリー,ライター,ロウソク,マッチ,ナイフ,缶切り,栓抜き,紙製の食器,割り箸,固形燃料,簡単な炊事用具,可能ならヘルメット,防災頭巾(応急的に椅子に敷くクッションでも可)

- (1) 旅券

- 平素の準備と心構え